店でずっと販売の仕事をしてきて、小売業に慣れてくると、商品を売るだけでなく、こういう商品を売ればいいのに、こういう商品を仕入れたい、という気持ちになってくる。それは当然のことで、「売りたい商品を売る」ことが理想の姿ではある。思い入れのある商品は商品をよく理解しているために売りやすい。やはり、個店で「仕入れる人=売る人」のケースはうまくいくケースが多い。ただ、本部でバイヤーとして「仕入れる人」は売場との連動がなかなかうまくいかない。

過去の経験から、本部バイヤーと店の売場責任者との温度差は大きかった。当然のように仕入れて売るので、売ることと仕入れることはリンクしてなければならない。つまりその役割を複数人で実行するならば、同じ気持ち、同じ考えでなければ成功しないし売れない。店はそれぞれ商環境が違う。具体的には、立地環境も違うし、売場面積も違う。さらに客層も違ってくる。それを理解していたとしても、絶対に商品の動きは違ってくる。

売場にいると当然商品の動き方を肌で感じる。売れている商品は商品量を確保するし、演出も強化する。バイヤーが本部にいると、そういう情報を集めるのが遅れる。バイヤーとしての本部での仕事もある。各店の単品状況の確認や、店別の動向確認、さらに受け持ち数値の確認もしなければならない。店は個店の数値確認になるが、本部はトータルでの数値対策が必要になる。細かくは商品の店舗間移動の指示や、利益を考えての不稼働商材のプライスダウン、さらには利益や在庫数値への取り組みもしなければならない。さらに本部にいると当然幹部職と話すことになり、指摘事項も多くなる。違う部署との連携ができるというプラス要素もある。商品を売るための販促や演出への取り組みも可能になる。ただ、私見ではあるが、商品部の本部機能は経営側が確認しやすいように本部に置いているとしか思えない。

商品政策はあくまでも店とリンクする必要がある。それが当然、専門店の一番大事なことになる。そこで商品部バイヤーを店長が兼務することが最も望ましい。その下に店を仕切る若手をサブでつけておけばいい。これは以前も書いたと思う。バイヤーは現場感がなければならない。素直に商品の流れを実感する必要がある。売り方も提案できる。現場感があるほうが、仕入れや売場作りへの提案もしやすい。それができないなら、本部でのバイヤーは思い切って若手を登用する。そうすれば、他店店長が自由に意見を言えるようになる。そして若手バイヤーには徹底的に数値教育やストアメイキング手法などを教育する。特に「売上と仕入と在庫のバランス」は徹底教育する。さらにバイヤー期間は短くして、次の世代との交代を頻繁に行う。

「本部=えらい」の構造はないほうがいい。上記したどちらの提案も現場志向で、「小売は売場」の認識を強く持ち、後方要員(本部要員)を減らすことが一番の企業戦略になる。企業の仕組みが整ってくれば、本部や店の役割は明確になってくる。このブログでは何度も書いているが「イトーヨーカドー、セブンイレブンの組織図」は、当たり前のことだけどそれを一番気づかされる。

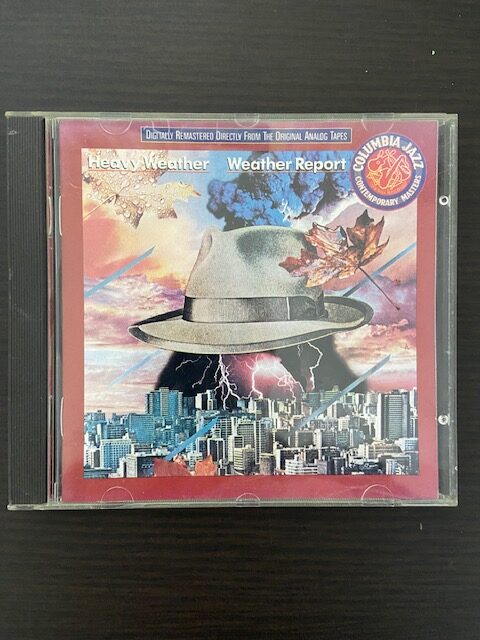

■今日のBGM

コメントを残す