これだけ暑くなると、歩いて買い物には行きたくない。バーゲンも始まっているSCもあるので車での買い物が増える。先日も駅前のSMへ行くには暑いのでどうするかと言っていたが、イオンがイオンペイでの買い物でポイント10%と告知されていたので、車でイオンへ買い物に行った。SMの安定感が駅周辺のSMより劣っているイオンへは、割引日や、ポイント戦略日にしか行かないようになってしまっている。

今月のイオンのポイント戦略日は10、13~15、26~28の7日間がイオンペイポイント10倍、20、29、30が5%オフ、その他15日がGG感謝デー(55才以上5%オフ)おおよそ10日が還元デーになっている。意味合いは微妙に違うが、ほぼ5%引きの日が非常に多い。

ポイント戦略はいつごろからこんなに増えたのだろうか?ビブレで店長をしていた最後の時期位にポイント10%のDM戦略を多用した思い出がある。バーゲン以外セールをしなかったブランドショップの売上が跳ね上がり、販促効果は大きかった。ただ会計処理上の変化があり、ポイント戦略は禁止になったように思う。さらに、ポイントによる不正も多かったのもその要因になった。

当初の会計処理はポイント使用時に経費計上していたが、その後ポイント付与時点に計上になったような気がした。少し調べてみると、現状は大会社以外に関してはポイント利用時に計上となっている。ただしイオンのような大会社はポイント付与した時点で仕訳が必要になっているようである。ポイント使用率を想定して契約負債とし、その分を減らした売上、売上負債と現金に仕訳けるようになっている。つまり売上計上は契約負債を引いた金額になっている。(これであっているのかはわからないが・・・)ポイント使用率を設定することで結果的には5%オフよりポイント10倍のほうが利益マイナス面に関しては影響が小さいということはわかる。

こういうポイント戦略が販促として効果が大きいのは食品売場だと思う。食品売り場を活性化することが多くの小売業の一番の課題になる。デイリー客が増えるし、商業施設の売上の核になる。そのために特売をしてチラシ販促をしたり、生鮮の専門店を入店させたりする。そういった販促手法から、ポイント戦略に変わってきている。

GMS食品業種の利益率は25~26%と言われている。昔、ビブレで店長をしていた時は生鮮のテナントを売場に組み込んでいたので21%くらいだったと記憶する。利益構造も変化していると思うが、「売場全品5%オフ」のような販促は絶対企画できなかった。現在のチラシの内容は昔ほど値段を訴求していないし、利益の出る総菜の拡大で利益率は改善しているかもしれない。今後は「5%オフ」や「ポイント10%」企画はどんどん増えていくと思う。各社の取り組み姿勢にもよるが、安易な販促なので、これがさらに5%オフから7%オフになっていくことも考えられる。ちなみに売上年間25億、回転率月3回転、利益率25%の食品売場で3日の5%オフと7日のポイント10倍(使用率30%設定)を実施したと想定すると、手計算では月度利益は-0.1%強位の計算結果になった。仕入努力や生鮮品の値引き率の減少で十分改善できる数字にも見える。

カード会員の囲い込みや、ネット客の拡大、スマホ決済への取り組みなど、企業としてのプラス要素は大きい。ただ、一方で商品のライフサイクルを考えた販促や時系列による売場の変化など、取り組むべき業務がないがしろにされてしまうかもしれない。小売業としてこれだけポイント戦略が多いと、その流れが当たり前になってしまうことが一番怖い。

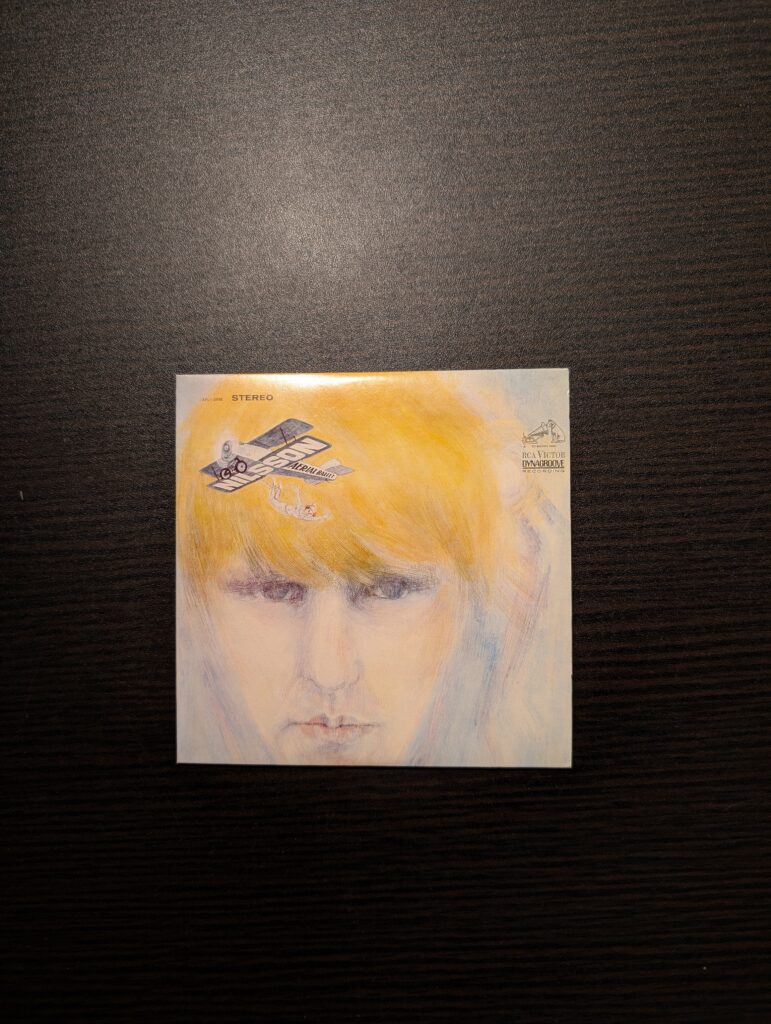

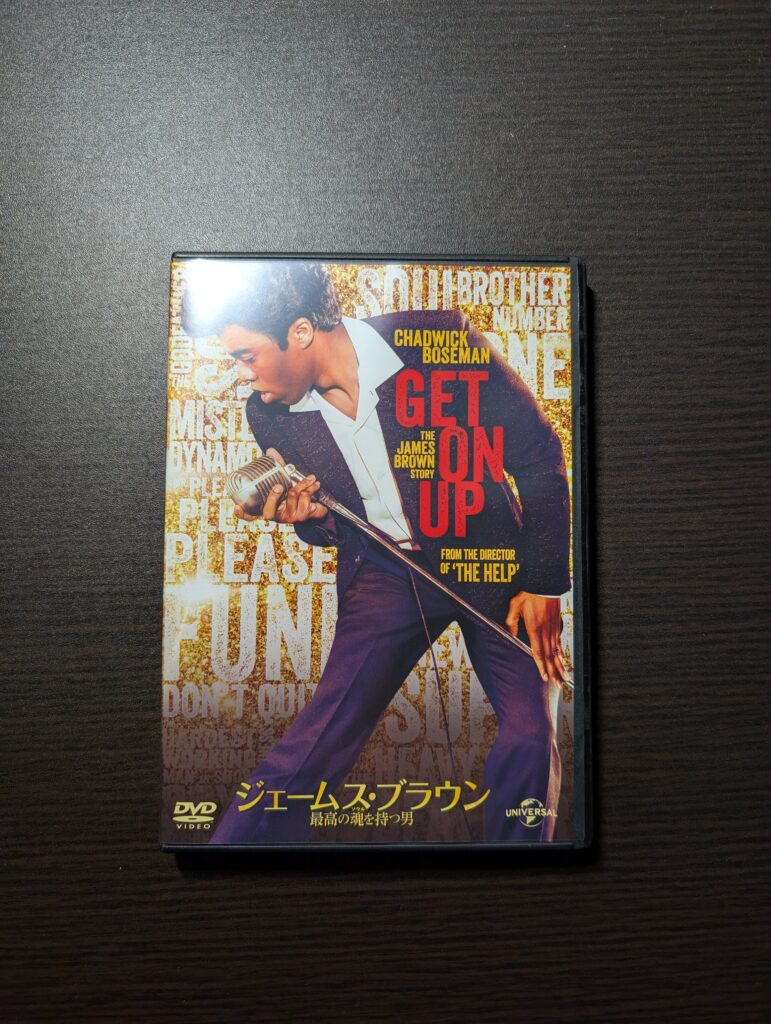

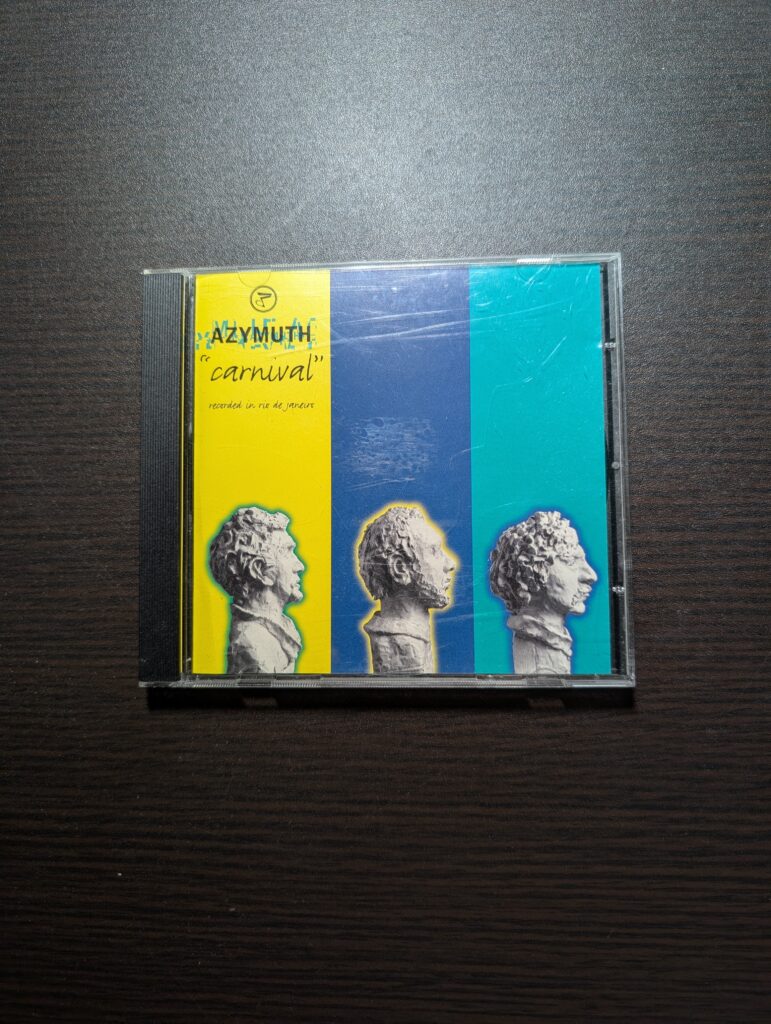

■今日のDVD(モンキーズ)