ヴィレッジヴァンガード(ヴィレヴァン)の数字を見ていて、浮かんだのが標題の言葉になる。「仕入れる人」と「売る人」の気持ちが1つでないと商売はうまくいかない。できれば「仕入れる人」と「売る人」は同じが望ましい。小売業が大きくなると「商品部」と「店」との間に、多かれ少なかれ温度差は必ず出てくる。

ヴィレヴァンはマニアックな商品を仕入れて、さらに雑多な売場で、「宝探し感」ある店だ。そして、衣料品や雑貨(食品も)まで広範囲な品ぞろえになっている。商品の幅が広がれば広がるほど、マニアが欲しがる商品が見えてこなくなる。さらに店舗数が増えると、そういう商品の好きなスタッフも減ってきて、店の対応も店舗間の格差が出てくる。

35年以上も前のことになるが、インポートの品揃えショップを立ち上げようと動き回ったことがあった。そういうゾーンには一種のマニアのようなお客様がいる。そのお客様を見て、満足させる品揃えをすると大変なことになる。今はわからないが、その時代は単品では発注はできなかった。ミニマムの発注量が設定された。さらにアイテムのみの拾い買いなら原価は当然高かった。つまりトータルで提案しているブランドで、例えばカットソーだけ仕入れることは難しく、仕入れできても原価は高く発注量も設定される。当然返品はできない。そういう商品は評判が良くても売りづらい。つまり「見せる」だけの商品になることが多い。ただ、その商品があることによって店格が上がり、そういう商品の好きな人たちが集まる。ただ、「見る」だけのお客様は増えても、売上や利益は上がらない。そういう商品を仕入れるのは楽しいし、もてはやされるが、売れなければ商売は続かない。売れる商品の開発が必要になる。

さらに商品にも寿命はある。寿命がなさそうな商品群でもそれはある。食品に賞味期間があるように、衣料、雑貨にもある。商品を入れるだけでは、商売はできない。商品の寿命を考えてなくしていかねばならない。売場に手を加えて売る努力をする。ただ、それだけではよほど人気の商品以外はなくならない。売れ残った商品をどう処理をしていくかも非常に大きなポイントになる。値段を下げて売りつくしていくのが普通だが、値段を下げると当然利益は下がる。

「面白い商品があるから仕入れる」だけなら誰でもできる。商品を販売して現金にして、やっとその金で新しい商品を仕入れることができる。その理屈がわからないと商売はできない。立ち上げたインポートの品揃えショップの評価は高かったが、商売にはならなかった。

ヴィレヴァンには、昔やっていた会社で取り扱っていた商品も入っていた。ただシーズンが終わり、なくすべくタイミングでもそのままで、残品的にずっと残っていた。そのまま次のシーズンまであっても、もう売れない。売れ残り品はすぐわかる。

商売は「仕入れること」が一番楽しい。だが、売り切って初めて仕事は終わる。生鮮食品では、なくならなければ、廃棄するしかない。衣料品も雑貨も理屈としては同じで、売り切らないと、次の商品は仕入できない。その理屈を誰かが明確にマネジメントしないと、事業は成り立たない。

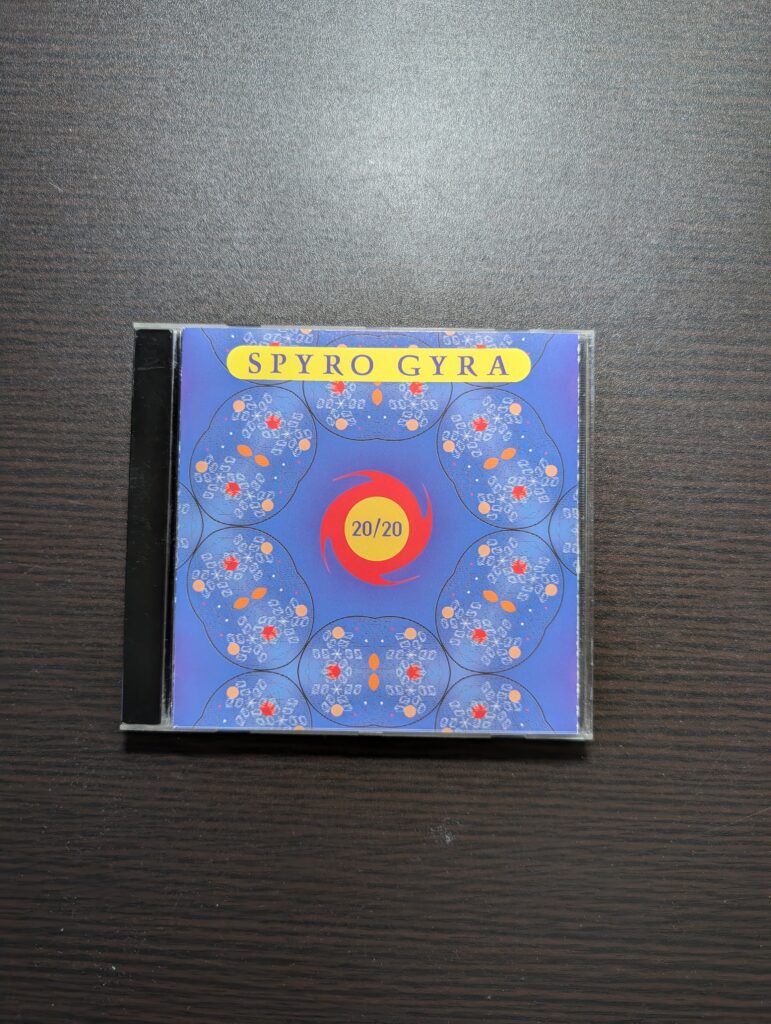

■今日のBGM