学生時代からギャンブルはよくやっていた。パチンコは負けが多かったが、麻雀は強かったと自負している。今考えると、単に負けてないぐらいだったかもしれない。社会人になってからは、公営ギャンブルが加わった。最初の赴任先が群馬だったこともあり、競馬、競艇、競輪、オートとすべて揃っていた。勤務スケジュールは、開催日に合わせて作っていた時期もあった。麻雀も引き続きやっていて、雀荘のおばさんに「ここにタイムカード置こうか?」と言われたこともあった。ギャンブルに勝った思い出はインパクトが強いので残っているが、間違いなくトータルすると負けているのだろうとは思う。

会社を経営し始めて、ギャンブルは一切しなくなった。自分の金で商売をし始めたからだと思う。商売で動く金はギャンブルの金とは桁が違う。店舗数が増えていって、一回の支払いで1億以上になることもあった。本部は金を産まないので、本部スタッフは極力少なくして、できることは自分でやってきた。当然金の支払いも自分で振り込みをしていた。ギャンブルをやっている暇もないが、もっと大きな金のリスクを持ったギャンブルをしているのと同じ状態だった。

小売の仕組みがわかってくると、店長は店の損益について追及されるし、利益を出すことを追求される。利益を出すことは、売上がある程度安定してくればそんなに難しくない。売上を安定させることが第一ハードルにはなる。ただ極論すると、可能かどうかは別にして、催事を連発してセール商品を売り続ければ、売上は確保できる。実際若いころはそうやって売上予算を達成させ続けていた。そして、それを続けているうちに売上を確保するコツはわかってきた。でもそれは売上達成ゲームであり、商売ではない。利益率も原価を抑えた商品を多く品揃えしていれば確保できる。在庫のリスクを考えなければ、これもクリアできる。

ここで考えなければならないのは、金が残っているかということだ。一度、店長は家計簿をつけてみたらいい。(店なので家計簿ではないが・・・)単純に店のキャッシュイン、キャッシュアウトをチェックしてみてほしい。当然、店長は店の契約条件を知っていると思う。月度の締めが違ってくるが、単純に考えてみればいい。自分で決めごとを作ってもいい、経理に支払い日を確認してもいい。そうすれば単純に、「売上―経費(給与も含む)―仕入金額」でいくら金が残ったかがわかる。

経費には決められたもの(契約上のもの)や変更しにくいもの(人件費)もある。抑えられる経費は本当に少ない。とすれば現金を残すには仕入金額をマネジメントするしかなくなってくる。つまり仕入金額は好きに使っていいのではなく、財布の中身を考えて使っていく必要があるということになる。

企業は経営尺度をPL(損益計算書)とBS(貸借対照表)で見る。ただどうしても営業側にいるとPLで話しがちになる。せめて店長は、自分の店の資金繰りの状況くらいはわかって商売してほしい。

なかなか経営者の気持ちにはなれないが、商売は「売上達成ゲーム」ではないことも分かってほしい。

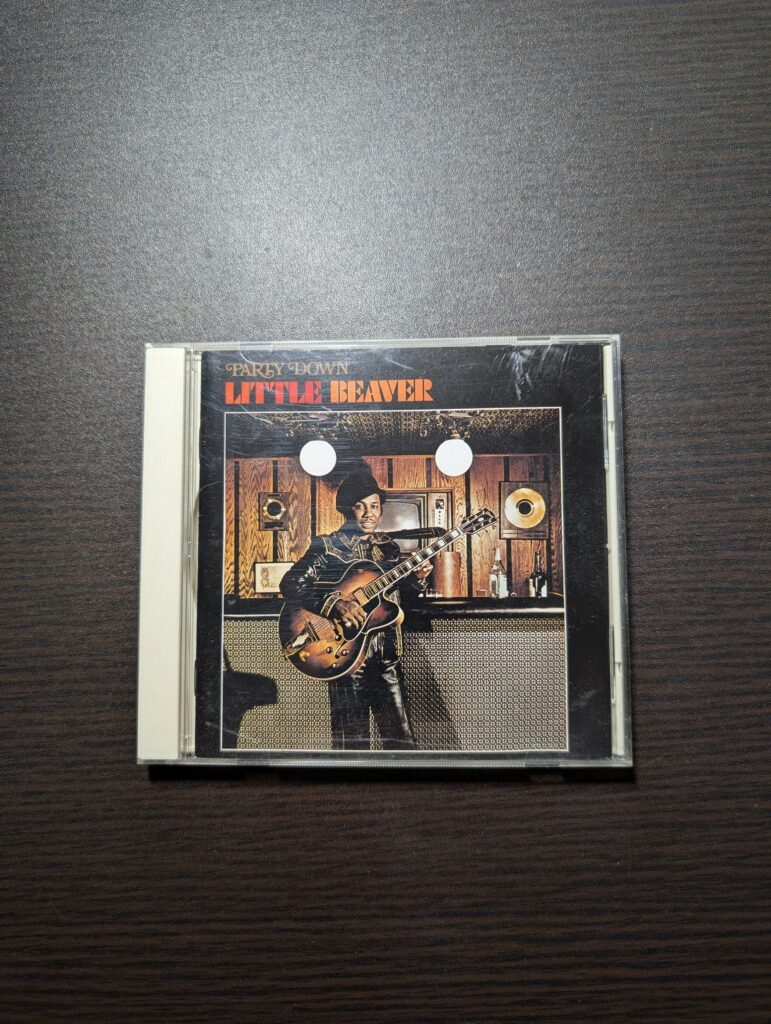

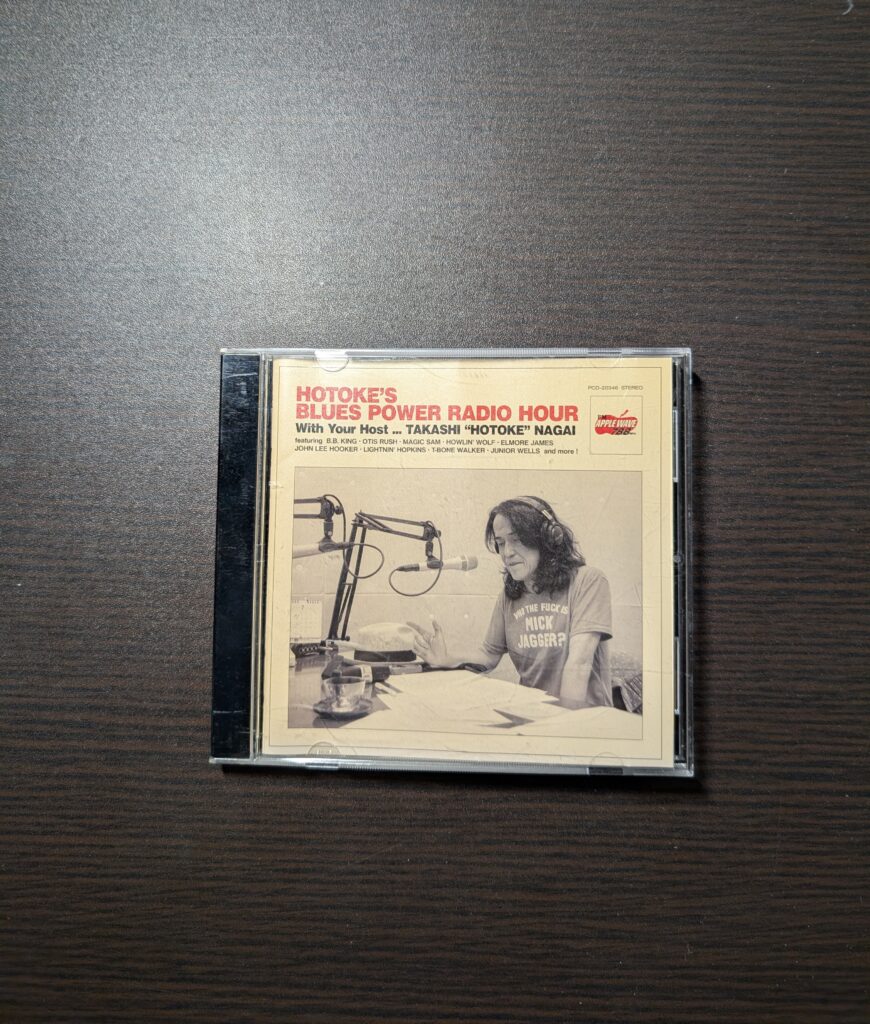

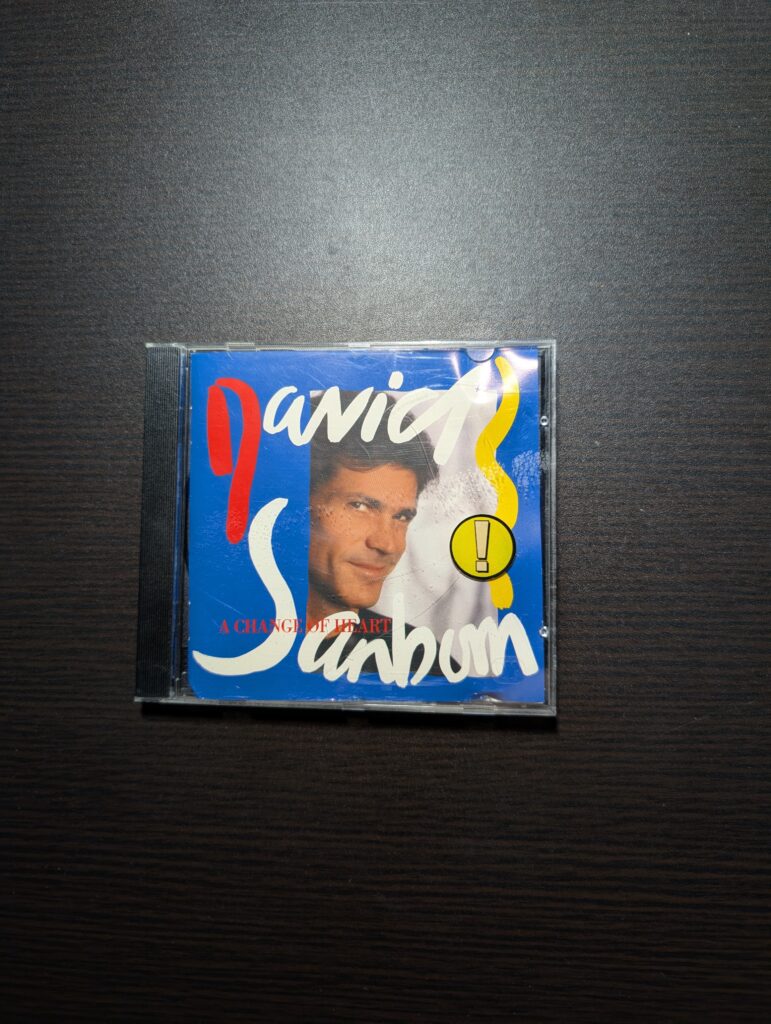

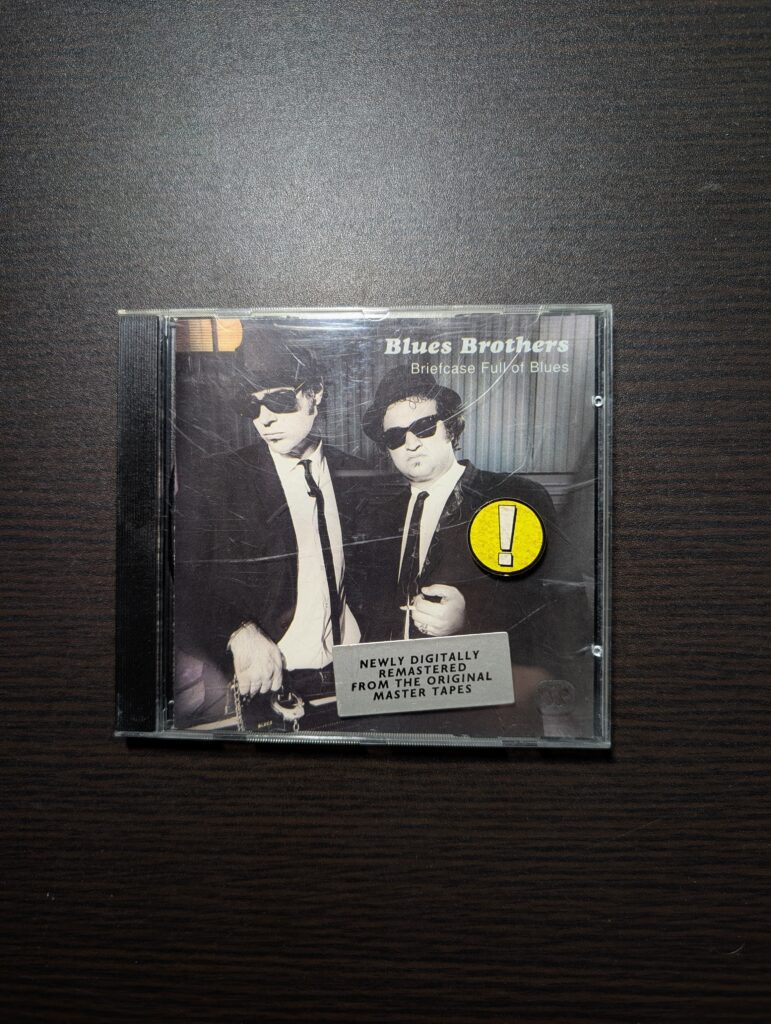

■今日のBGM