年齢を重ねると運動不足を指摘される。暇を見て歩いているのだが、その時間がいろいろ考える時間にはなっている。そういう時、過去自分で立ち上げた小売りの会社で、引っかかっていることを考えることが多い。

小売業では、まず売上を上げていくことだが、それは数店舗やってみて、立ち上げた時の考え方は間違ってなかったと思った。順調に推移した。そこから店舗を拡大していくのだが、20店舗くらいまでは勢いで何とかなったように思う。その次のステップで考えていった1つが、利益率アップへの体質改善についてだった。つまり自主商品を作っていき、利益率を上げていくということだった。今考えると時期尚早だったのかもしれないと思ってきている。

成功している小売業の大手は、自社で商品を作って販売している。そのスタート段階では、当然生産工場とのパイプ等もあるので、まずは取引先と相乗りしたりして取引先を通すことになる。その時の商品原価は個別商品によって違うが、以前の商売だと上代の40%台くらいだったと思う。ロットによっては40%後半になる。企業が大きくなると直接工場との商談になるので諸経費込みで30%前後になるかもしれない。以前やっていた業界では、取引開始時の卸原価は50%台が多く、取引先によっては60%を超えることもあった。商売が大きくなると原価は下げていけるが、それでも利益率を改善するには取引先との商品開発は必須事項だった。

個店仕入れから商売はスタートした。店長は昔から一緒にやってきたメンバーが多く、取引先を設定すれば、数値計画を考えて仕入をしていた。店舗数が増えても商品部は作らず、リーダー的なマネージャーや店長が取引先を開発し、窓口として全店に広げていった。ただあくまでも店長の責任のもと仕入をしていた。店長は、会社の指標に基づいて、売上、利益、在庫の予算を作成し、月度の仕入れ額をもそこから算出していた。「商売は在庫」が常に根底にあり、在庫管理は徹底していた。ピーク期は年間7回転前後の回転率だったと思う。

店舗数が増え、売上が上がってきて、利益率に目を向けるようになった。その流れの中、取引先から、相乗り商品や別注商品の話が増えていった。営業との兼任ではあるが商品部を作り、あくまでも店主導の仕入れではあるが商品部の別注開発商品も品揃えするようになっていった。

結果としては、5年後くらいに利益率はその当時から5%位上昇する。ただ売上はほぼ変わらなかった。店舗数は増えていたので、店舗当たりの売上は落ちた。それが商品のせいなのか、環境のせいなのか検証はできていない。そこからコロナ禍に入った。

昔在籍したビブレも、店仕入れ主導から本部仕入れ商品の増加でMDが崩れていった。そこまでひどくはないが「私作る人」「あなた売る人」の意識がなかったかとも考えてしまう。商品部との力関係が出てきて、ビブレも20店舗くらいからおかしくなっていった。

商品部の開発商品を管理する分類コードを作って、データ化しきちんと検証すべきだったと思う。商品検討会議や売場作りや販売方法を考えるミーティングも増やすべきだったかもしれない。そして、「店の声」をもっと聴くべきだった。問題点や対策を急ぐことなく検証を続け、仕入れ形態はどうあるべきか、組織をどうするべきかをもっと時間をかけて話し合うべきだったと思う。

「人の力」から「組織の力」への転換期だったのかもしれない。

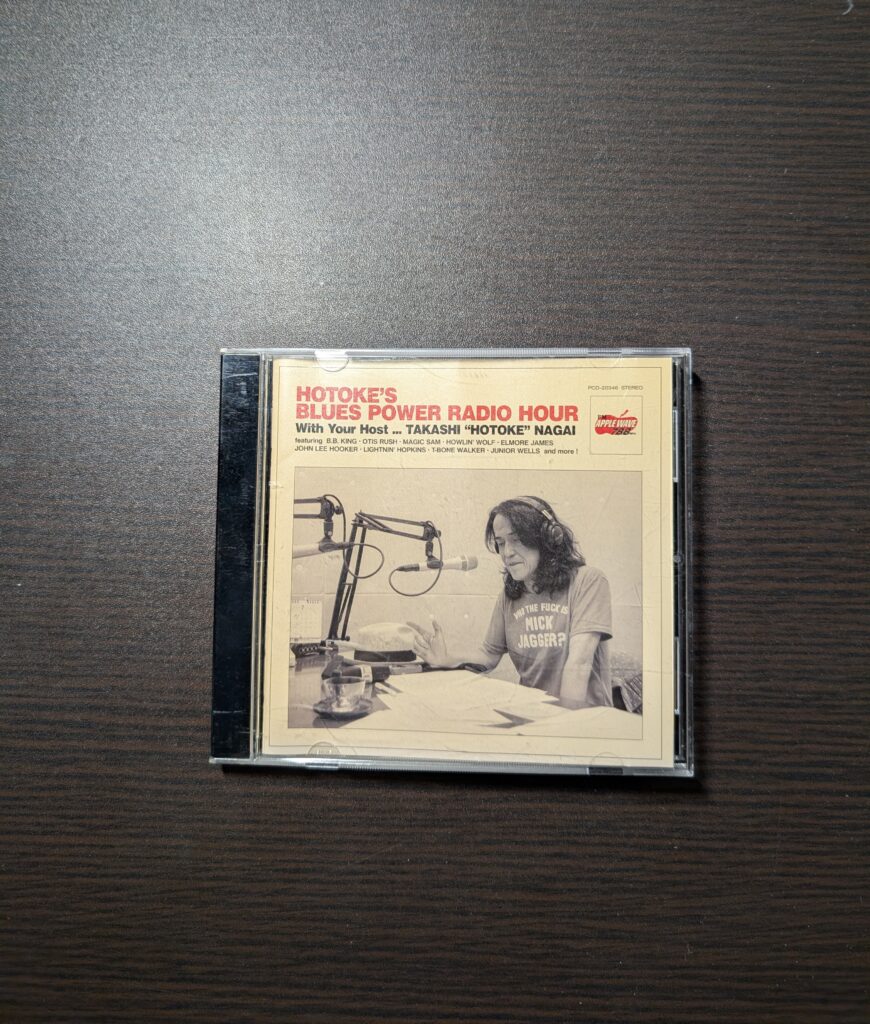

■今日のBGM