前回、㈱イオンモールと㈱イオンリテールの関係を書いていて、過去の経験から、商業施設のPMのもどかしさを思い出した。

前回書いたイオンの例で言うと、㈱イオンリテールの所有するイオンモールの名前のSCを、㈱イオンモールが数多くPM(管理運営)しているということになる。わかりやすい事例で言うと、近隣に北戸田イオンモールがあるのだが、ここは恐らく㈱イオンリテールの所有物件で、PM(モールの管理運営)は㈱イオンリテールからフィーをもらって㈱イオンモールが行っている。尚、食品含めたイオンゾーンはGMSとしてイオンリテールがキーテナントとして運営している。賃貸面積は44000㎡あり、RSCの大きさはあるが、テナント揃えは狭商圏型で、現状は大きなCSC(コミュニティSC)の見え方でしかない。もう少し広域からも集客できるテナントを導入することによって、川口や浦和からの集客をとるべきSCだと思う。特にグランドフロアのテナントラインナップが弱い。

この場合PMである㈱イオンモールがテナントの入れ替えなどの改装提案をしても、投資対効果を検討して㈱イオンリテールがジャッジする。半年くらい前に、イオンの直営売場の2階は投資をかけて大きな改装をした。それも、㈱イオンリテールのジャッジでの改装になる。イオンの2階直営平場の改装と1階グランドフロアのテナント入れ替えはどちらが重要か?そしてどちらを優先するか?ここでSCを㈱イオンモールが所有していれば、グランドフロアの改装の内容次第では1階のテナントの入れ替えの改装をするジャッジがあるかもしれない。当然グループ企業なので話し合いはあると思うが、投資内容をジャッジするのは資産を保有する㈱イオンリテールで、㈱イオンモールには権限がない。

ここで商業PMについて考える。仕事の内容は、商業施設の価値を向上させることを目的とした管理運営業務ということになる。ただSCの運営業務での最も大事なことは「お客様に満足してもらうこと」になる。そのために販促活動や演出をしたり、対テナントとの話し合いをしたりしていく。その他の業務もあるが、その業務は「お客様の満足」につながる。その見え方は俗にいう「BtoC」であり、企業が一般消費者へのサービスを提供する、例えば小売業のようなビジネスモデルに見える。ただ、フィーをもらっているのはお客様からではなく請負先になり、つまり企業間取引の「BtoB」になっている。

わかりやすい一例をあげる。SCを活性化するため、有名テナントを誘致して、そのSCのグレード感を上げ、広域から集客しようとする計画を提案する。そのテナントも出店に前向きだが、誘致するために店の一等地を提供する必要がでてくる。そのためには既存のテナントを移設しなければならない。さらに有名テナントの賃料は固定ではなく、低い歩合でのケースもある。その計画を実行するには、現状テナントの移設交渉、さらに移設費用の交渉等も必要になってくる。さらに売上歩率であれば、売上を読み違えると当然今までの賃料を下回るリスクもある。ただ、実行すると商業施設としてのプラス要素は大きい。

どちらのビジネスモデルでも、大きな検討事項であるが、「BtoC」のケースではその改装の影響力を理解してもらいやすく、社内決済までのスピード感もある。「BtoB」の場合は企業風土や業種も違う場合が多く、自由に提案もしにくく、検討にも時間がかかることが多いし、決済は厳しいことが多い。特に商業PMは請負先が不動産業や金融業が多く、商業の話に壁は高い。

今はもう変わったかもしれないが、商売感覚が異なる業種との企業間での交渉は非常に難しかった。いい経験にはなったが、商業PMはもどかしいことが多かった思い出がある。

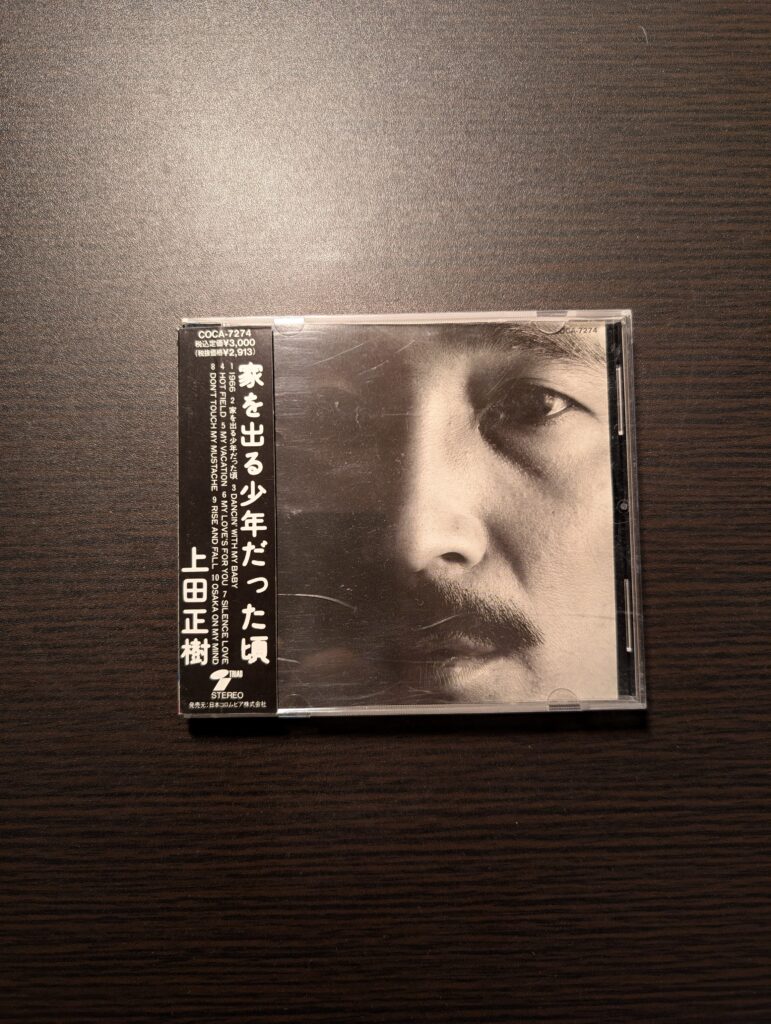

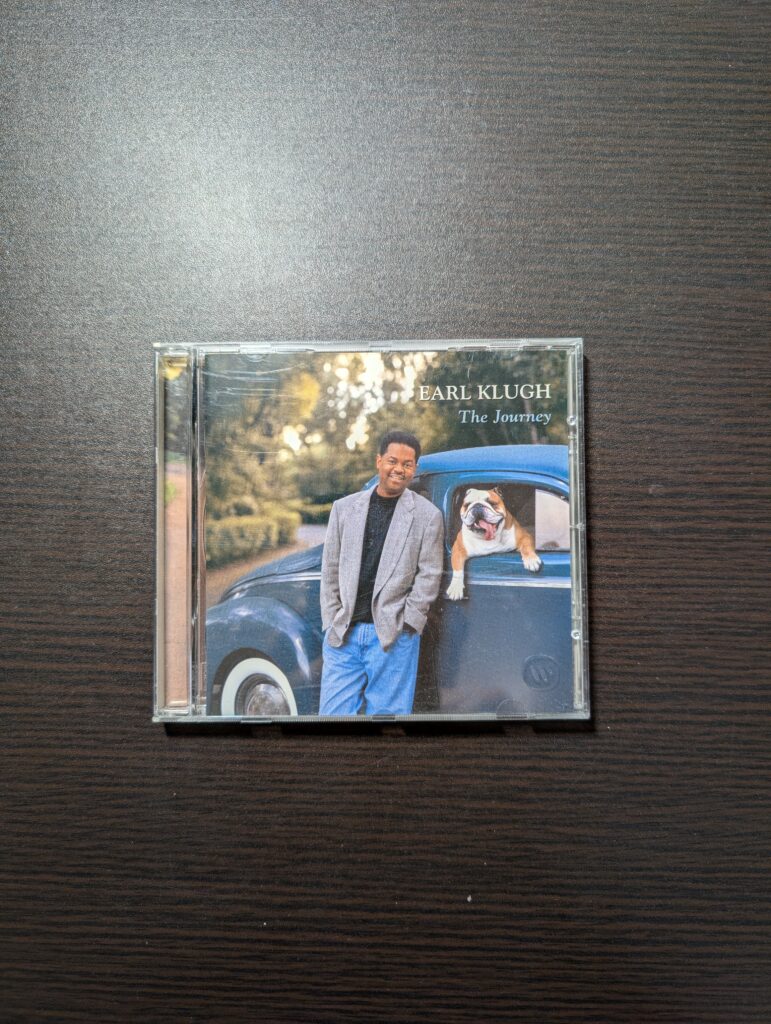

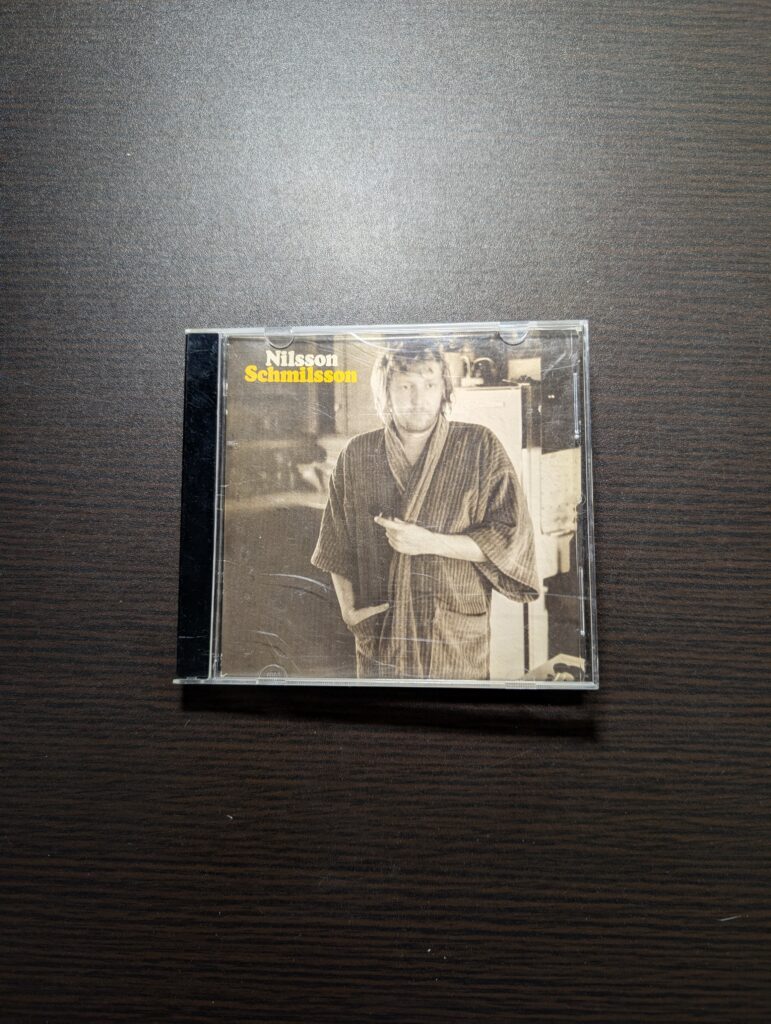

■今日のショット(万博に行って来た)