振り返ってみると、以前の会社で12店舖退店している。今になって、そんなに退店していたのかと思う。結構な金と労力を使ったなと思う。

自社の出店の教訓として2つの結論を得た。SCでは3階以上に出店しないということ、最低売場面積を設定すべきということだ。新規で立ち上げるとどうしてもデベロッパーより立場が低くなり、「出店させてもらう」立場になる。そうなるとあまり強い主張はできなくなる。ちなみに退店した12店舗中7店舗がSCの3階以上で、最低設定売場面積より小さかった店は5店舗あった。それでも契約満了までに退店した店は1店舗しかない。

その中で不本意な退店が3店舗あった。すべて契約満了時の話し合いで、デベロッパー側から「定借満了」で再契約しない旨伝えられた。そのうち2店舗は継続の意思が強かったし、もう1店舗も条件交渉次第では残る意思はあった。現状のテナントの出店契約は5年か6年の定期借家契約であり、そうはいっても話し合いにより再度新しく契約を結ぶことが多い。ただ3店舗ともほぼ次のテナントは決まっていたようだ。そして、自店は平均以上の坪売上はあったと思うが、代替場所の提示はなかった。

その3店舗とも後継テナントは大手資本の会社であり、おそらく政治的なもので、条件も自店のほうが高かったと思う。そういうことは今までの慣例や、伝聞でいろいろ聞いてきた。当然、企業は1つのSCの収益より会社のメリットを優先する。例えばそこに出店することで他のSCへの出店を決めたり、複数店出店の1店となったり、双方の政治的メリットが優先される。3店舗のうち1店舗は隣接の大型店舗の拡大で、おそらく歩率要素が高い契約だろうから、固定賃料だった自店のほうが賃料は高かったと思う。それでもSCとしての賃料は減っただろうが、それにより他SCへの出店というメリットがあったようだ。もう1店舗も大量出店の一環で、間違いなくそのSCの賃料もダウンしたと思われるが、他のSCの空床の解決にはつながったと思う。3店舗とも自店の売上はSCの平均点以上だったが、代替区画の提案がなかったことから、そこまで必要なテナントとされていなかったのかもしれない。ここで思うことは、SCの動向を把握できなかったことにある。退店が増えたコロナ期が重なったことも大きい理由にもなる。

課題として挙げられるのは、完全にコミュニケーション不足ということだ。社長として毎月1度は臨店していたが、もう少しデベロッパーとの話し合いをするべきだった。同様のことがエリアの責任者にも言えると思う。

ただ一番大事だったことは、会社として必要な店なら、さらに良くしていこうという考えを持たねばならなかったということだ。定借終了1年前には、再度自店の流れを詳細にデータ化し、どうしていくべきか社内決定すべきだった。そしてそのタイミングで、商品政策も含めて再投資をかけての売場リニュアルも検討すべきだったと思う。退店すれば当然撤去費用がかかる。その分を改装費用にも充てられる。さらに、別区画への移設の提案をしてもよかった。今になって定期借家契約のプラスの意味も考えるべきだったと思う。

大事な店は、そのままにせず、さらにブラッシュアップをすることが必要なことだ。再契約期は、それを考える貴重な時期だととらえるべきだった。

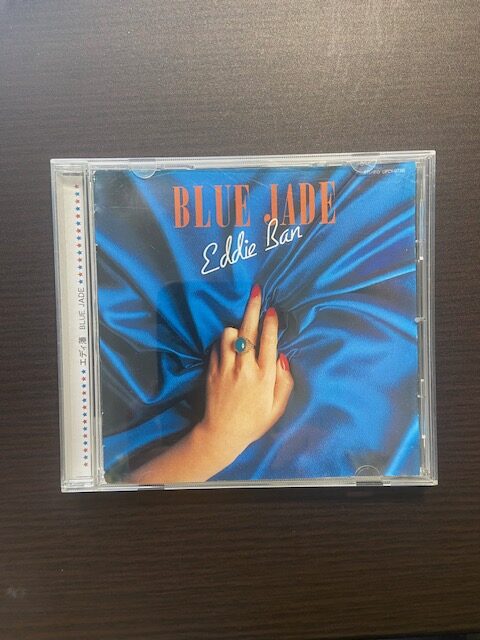

■今日のBGM(追悼 エディ藩)