このブログの今年3月にヴィレッジヴァンガードについて書いた。私自身「小売りのキーは在庫」を念頭に仕事をしてきたし、その観点で企業を見る。ヴィレッジヴァンガードの回転率の低さは業態が複雑であっても、少し異常に見えた。今期決算が発表され、リストラ案も併せて出されているが、おそらく再浮上には大きな改革と多数のヒット商品が必要な気がする。

商売の基本は、「商品を仕入れ」て「商品を売って現金化」して「代金を支払う」ということに尽きる。売れなければ支払えない、支払えなければ仕入れられない、仕入れられなければ商売は続かない。簡単な仕組みだ。いろんな形態はあるが、一般的に現金払いの時は(もうさすがに手形はない?)、末締めの翌末払いが多いように思う。つまり月初に仕入れれば約60日後に、月末に入れれば約30日後に支払う。平均すると45日後には支払いが発生する。その間に売れなければ支払えないということになる。企業の規模や取引年数にもよるし、原価率にもよるが長く見ても4~5か月後には商品は現金に変わってないと商売は続かない。さらに衣料関連では四季があるので、季節外れでは売れない現実もある。つまり商品は最低でも年3~4回転は必要ではないかと思う。

ヴィレッジヴァンガードの商品回転率を年度別に出してみた。年初売価在庫、期末売価在庫(原価率から逆算)を2で割って平均在庫とし年間売上で割ってみると、2024年は1.13回転となる。つまり1年間でやっと1回商品が入れ替わるということになる。取扱商品が衣料服飾品だけはないので季節指数があてはまりにくく、さらに書籍の一般的な回転率もわからない。ただ、近年は衣料品や雑貨の比率が高まっていたようにも見えるので、あまりにもこの商品回転率は、低すぎるように思う。過去10年の回転率を計算してみたが2016年の1.56回転からほぼダウントレンドになっており、2023年は0.97回転と1回転していない。つまり在庫過多状況が続いているということになる。

当然、経営側はその事実を理解している。毎年の決算短信にはコメントしているし、実際今期は店舗縮小の名目ではあるが2472(百万)の商品の評価損を計上している。さらに2013年にも同様に4692(百万)の商品評価損を計上している。そして今期以降に81店舗、今期39店舗の退店計画を発表している。決算時の店舗数は293店舗となっているので今後約3割の店舗を減らす計画のようである。

尚、今年度の数値予測は売上25921(百万)前年比103.8%、売上総利益率43.2%(前年度差+5.7%)営業利益1048(百万)(前年差+1984百万)と発表している。今期は出店1退店39となっていて期末の店舗数は-38であり、計算すると次年度1店舗当たり売上は101650(千)で今年度の85195(千)に対して119.3%となっている。この状況下で店舗当たり売上が119%伸長し、利益率が5.7%も上がる計画はどう考えてもあり得ない。当然39店舗の閉店セールは実施するのだろうし(それが売上の上昇予測要因?)、この在庫状況ならもっと値段を下げなければ商品はなくならない。利益はどうやって上げていくのだろうか?ネット売上にそこまでプラス効果は期待できないのではないか。

個性が強く、「宝物探し」的なMDで大きくなっていったが、郊外モールなどへの出店も増え、標準化された売れ筋の品揃えも増えていった。商品量が少ないから、マニアは探して買う喜びがあるが、ありすぎるとどこにでもある品揃えになり、「わざわざ感」がなくなってしまう。前回も書いたが、昔経営していた店の商品品揃えとも重なることがあったので、定期的に見ていたが、間違いなく「切り上げ期」が遅すぎた。ひどいときは次年度まで商品が寝てしまっていた。本や雑貨と同じように衣料品や服飾品も年間商品と捉えているように感じていた。当然売れずに在庫は増える。アイテムが広いので店長や本部スタッフの得意分野でのみ商売をしていたのではないだろうか?売場の個々の商品サイクルがわかってないように見えた。

そういえば、昔も商品の評価損を出していたなと思って調べると前述した2013年だった。結局10年以上たっても同じことをやっている。そして時代は、その時分よりもヴィレヴァンに迎合していない。このカテゴリーに手を差し伸べる企業はあるのだろうか?

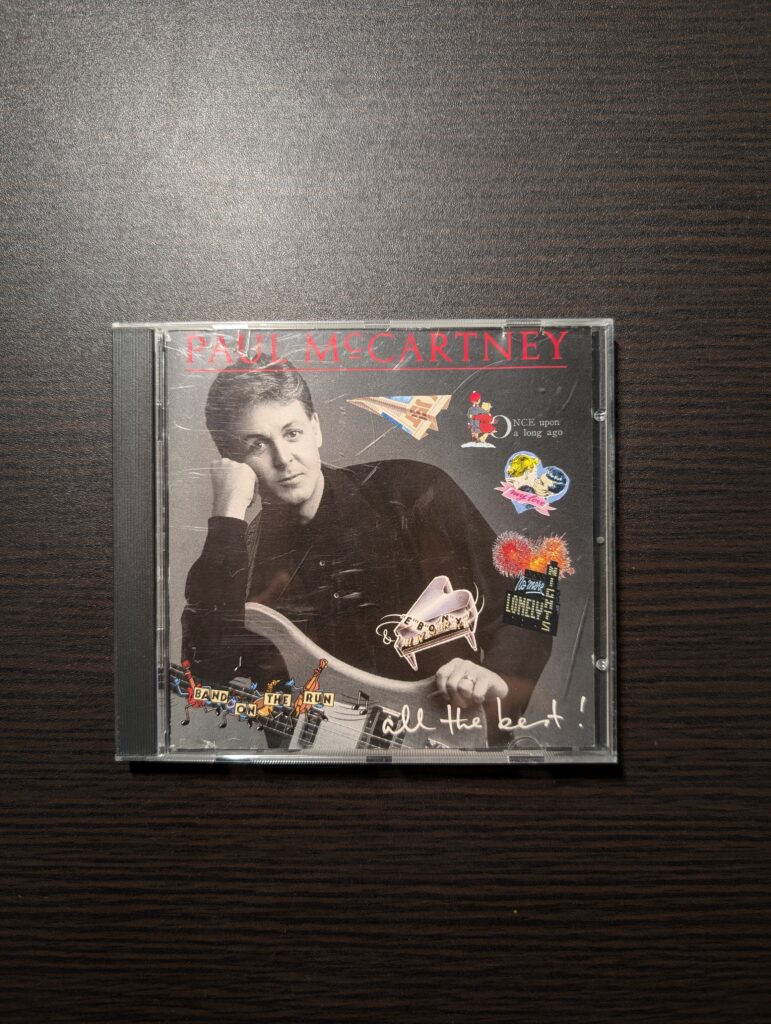

■今日のBGM