今、中小規模の小売業へのアゲインストは強い。政局で使われた「給料を上げる」という何の根拠もない政策も厳しさを後押ししている。ベンダー企業は請負先である大手からの支払いを、政局の下での調整もあるかもしれない。さて小売業はどうしたらいいのか?SCに賃料を下げてもらうように依頼すればいいのか?卸先に仕入原価を下げるように言えばいいのか?その他細かい経費を徹底的に削減すればいいのか?

中小の小売業は、アゲインストへの具体的な対策は浮かんでこない。かつて20店舗以上の店を経営していたが、本部要員は自分を入れて4名だった。自慢じゃないが、給与計算をして個人の明細も作っていたし、雇用保険、社会保険の手続きもしていた。離職票も書いて提出していた。支払いの振込もしていた。さらに、在庫管理、キャッシュフローも個店別に作成してチェックしていた。本部要員は最低限でやっていた。小売業は店の要員を減らすわけにはいかない。そういう状況で、どうやったらコスト削減できるかわからない。できることは投資をして店舗数を増やして売上を上げ、商品ロットを増やして仕入原価を下げるくらいしかない。店舗を増やすには金が要る。今後、テナント賃料が上がったり、従業員の社保負担が増加などあれば、売上が大幅に改善しない限り収益は上向かない。ネットでは、給与が上がらない企業は淘汰されるべきだとのコメントも多い。

上場小売業の最近の決算での売上を、コロナ前の売上を比較してみた。好調な流れの会社は大きく改善している。無印良品150.8%ニトリ147.3%パルG145.7%ユニクロ135.5%と大幅に改善している。ただ、大手でも百貨店中心のワールド81.0%オンワード76.4%と厳しく、好調と言われているユナイテッドアローズも84.5%と回復していない。会社体制の変わったライトオン52.5%マックハウス55.0%タカキュー43.1%であり、厳しいと指摘されているビレバンも73.2%と、まだコロナ前の売上に達していない上場企業も数多くある。上場企業でもこの数字ということは、中小小売業が伸びているわけがない。実際、友人たちの会社も縮小傾向の企業が多い。そんな状況の中、出店戦略が立てられるのだろうか?

先日、10月オープン予定の長野県の「イオンモール須坂」の出店テナント一覧を見た。ファッション系のテナントで知らなかったテナントは2店舗のみで、両店とも地元のセレクト店舗だった。今年4月にオープンした「ららぽーと安城」のテナントも、ビンテージ古着を扱う店のみ知らない店だった。過去の大型モールとテナントMDに大きな変化はない。つまり、いつものパターンのテナント揃えになっている。ということは、「イオンモール」も「ららぽーと」も、もう近隣には同タイプのSCは作れないということになる。作っても同じようなラインアップになってしまう。新しいテナントが出てこないからだ。出店を加速してきた大型モールはすでに狭商圏化されている。狭商圏化された大型モールは、個性を打ち出さないと淘汰されていく。余談だが、以前もこのブログで書いたがセレクトショップが多い分「ららぽーと」のほうが客層の幅があるし、わざわざ感があり魅力的なモールには見える。

改装をした大型モールのリーシングも確認したが、今までのラインアップより魅力的になっているSCは少ない。改装しても新しく元気なテナントが入っていない。あっても大手小売業の新業態くらいだ。つまり改装しても不振店舗を入れ替えたくらいで、大きな変化は見られない。そのため、どんどん大型モールの狭商圏化が進んでいる。

今後、SCを開発、活性化するには、当然新鮮で元気なテナントの導入が不可欠になる。現状の経済環境や政治的圧迫の下では、大企業以外新しいテナントは絶対に生まれない。

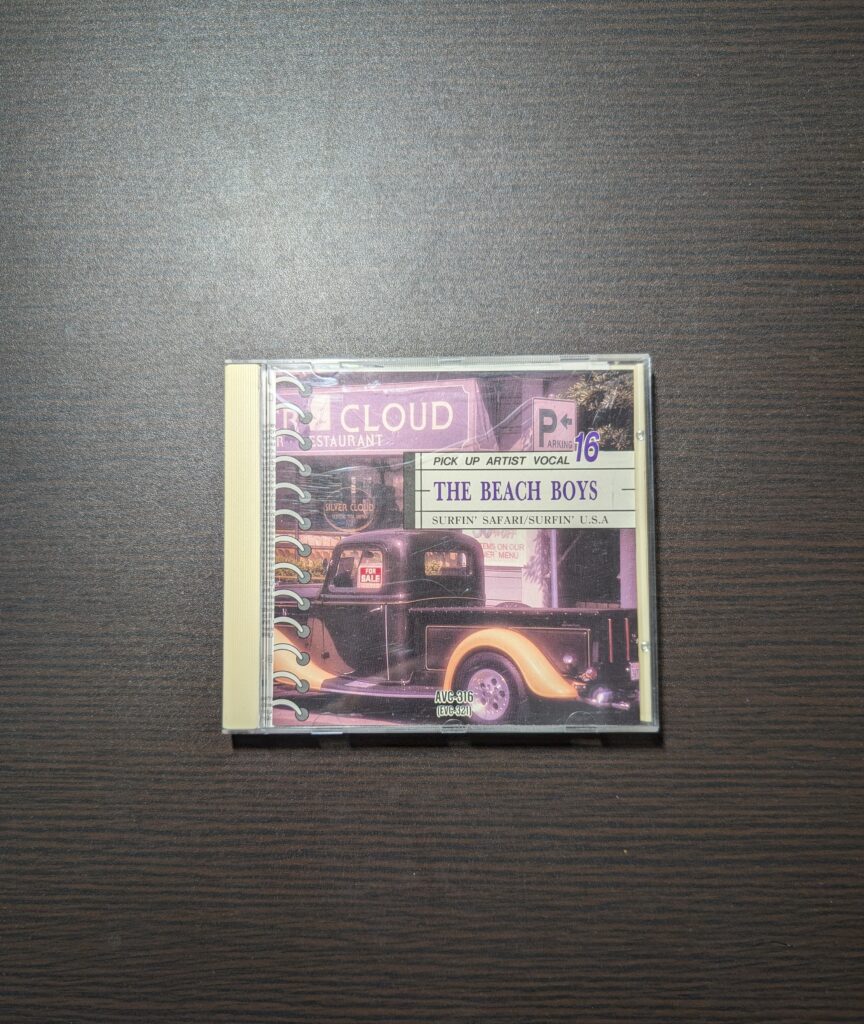

■今日のBGM