週1.2回は、買物に行く。ほとんどが食品とデイリー的な雑貨の買物になる。食品の買物を見ていてもやはり値段が大きなポイントになっている。明らかに昔に比べて高い。そしてロスリーダーとしての食品売場ではなくなった。つまり昔は食品でお客様を呼んで、衣料品などで稼ぐという構図だった。もうGMSでは食品で利益を確保しなければ全体の利益構造が崩れるようになっている。それだけ食品の構成比が上がっている。

以前からずっと書いているが、お客様となる年代層の変化も大きくなっている。20年前の高齢者人口(65才以上)構成比20.1%から2025年は29.6%と大幅に増え、20年後には37%まで高まる見込みとなっている。つまり、嗜好品の購入頻度は下がり、食品中心の必需品中心の購買動向になっていく。

そういう中、中小小売業の倒産も増えてきている。2024年には企業倒産件数が、2013年以来の1万件を超えている。小売業の倒産も倒産件数では前年比117%となっており、特に資本金5000万未満の小規模倒産が増大している。需要の変化や、人手不足と人件費の上昇が大きな要因になっている。

衣料や服飾系の店は、いろいろな個性を打ち出して、その個性をMDテーマとして品揃えしてきた。さて、今後も従来の「店の個性」を打ち出した品揃えで戦えるのだろうか?お客様の生活スタイルも変わり、さらにターゲットの客数が大幅に減ってくる。おそらく10年前と同じような感覚で同じような品揃えをしていれば、客数の自然減もあり売上は10%近く落ち込んでいるのではないだろうか?富裕層対象以外のブランドビジネスをしている店は、当然もっと厳しくなってきていると思う。売れるブランドも顧客はだんだん減少していき、新しく出てきたブランドの影響を受ける。ターゲット年齢が若ければ若いほど、その人気は長続きしない。単純に人口構成比でそれはわかる。

今までのMDの基本は「差別化」だったのではないかと思う。いろいろな差別化がある。店の大きさや、演出の仕方。当然、商品のプライスラインやトレンド性もある。しかし、今後は「差別化」すればするほど、客数は減っていくのではないだろうか?今後は、表現が難しいが「生活感」が基本になるような気がする。

「生活感」はいろいろな角度で捉えられるが、「価格志向」もその要素だと思う。生活感には「買いやすい」「手が出しやすい」という意味も含まれている。ちょっとイメージが違うかもしれないが。高級車のレクサスにも「UX」や「NX」もあるし、ベンツにも「A」や「GLA」も出てきて、手が届きやすいイメージも作っている。ファッションで言うと、サイズが大きめなシルエットの服や、シンプルなアイテムの商品が増えてきている。そしてその組み合わせでまとめ買いをさせる。どちらかというと商品の個性よりも「着装提案」のイメージが強くなっている。単品の値段を下げ、買い上げ点数を増やそうとしている。「ユニクロ」を想定してみればわかりやすい。他には「フル感性」への提案が必要になってくる。当然若い客層の商品を見せてはいくが、サイズ感や着装感は年代を意識させない事が必要になってくる。「ユニクロ」もそうだが「無印良品」も非常にうまい。

過去の成功体験での客層はどんどん離れていき、さらにその客層は生活感を増している。お客様の変化に気づかなければ、数字が厳しくなるのは当たり前のことだ。不安定な経済環境もあり、広い意味での「生活感」が小売業のキーワードになってきていると思う。

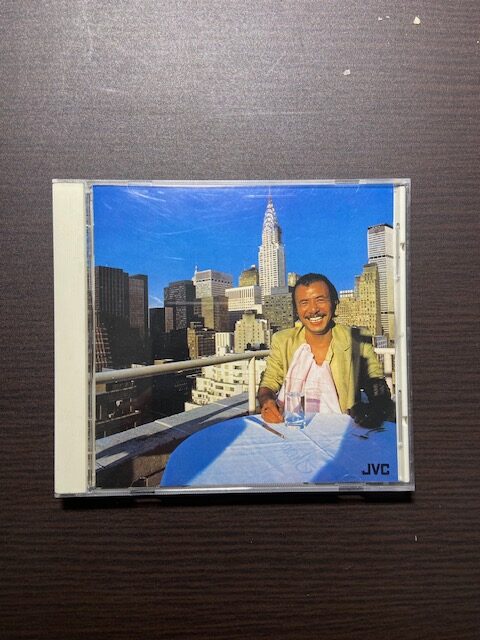

■今日のBGM