数日前の日経新聞の社説に「実質賃金の上昇へ労組は意欲的な要求を」という提言があった。当然、大企業に向けての提言ではあるが、赤字の中小企業にも以下のコメントがある。「赤字の中小企業には賃上げ原資を補填するような支援を検討しているが、それでは生産性は向上しない。経営者を前向きな投資に向かわせてこそ、強い日本経済の実現につながる。」

2024年の「国税庁法人統計法人税表」から赤字法人率は64.8%で約189万社あるようだ。その企業にどうやって前向きな投資をさせるのだろうか?

コロナ禍におけるゼロゼロ融資返却や人件費高騰で中小企業の倒産件数は、2023年には9年ぶりに9000件を超え前年比では32%増となっている。コロナ前から倒産件数は増えていたがコロナ禍で大きく増えた状態になっている。国も借り換えや経営改善のサポートを行っているが厳しい状況は続いている。そして小売業も企業数は31.6万社あり、22.6万社が赤字で赤字法人率は71.4%となっている。

小売業の「前向きな投資」とは何だろう?小規模な店舗にPOSシステムなどの 導入は必要だろうか?導入したとしても効率化は図られるが、営業数値にどれだけプラス効果があるのだろうか?一番前向きな投資は出店だろうが、好物件は当然賃料も高いし内装経費なども高くなる。何よりも投資金額は非常に大きくなる。その資金はどこから捻出するのだろうか?新たに借金をするのだろうか?

30坪程度の店を商業施設に出店するには、内装投資で最低1000万、共用工事負担金などで150万程度、損金にはならないが敷金500万程度は必要になる。支払い時期は少しずれるが、オープン商品の仕入原価分で最低500万の支払いも発生する。その他、備品や採用費なども含めると2500万くらいの資金がなければ出店できない。近年はさらに内装コストが上昇している。商業施設もテナント誘致に苦しんでおり、テナントの大型化が進んでいる。テナントの大型化が進むと、大型テナントの出店ありきの条件から、その皺寄せで小型区画の出店条件は上昇する。

投資をして出店するからには成功することが必須となってくる。近年の商業施設の成功物件は規模の大型化や、エリアでの寡占化で、当然出店へのハードルも上がってくる。さらにテナント構成も類似してきており、新規テナントの参入も既存大手企業の開発ショップ中心になってきている。つまり新規参入の余地も少なくなってきている。

そんな中で、コロナ禍で経営資源が枯渇し、コロナ融資で何とかやりくりしている中小小売業がどうやって前向きな出店投資ができるのだろうか?そして出店投資に対してどういう支援があるのだろうか?

この社説は大きな意図はなく、第三者として文字を埋めたのだろうが、やはりきれいごとの文章で、全く響かない。22万社強の赤字小売企業は、自然淘汰されるか、M&Aで大企業の傘下に入るしかない策は見えない。

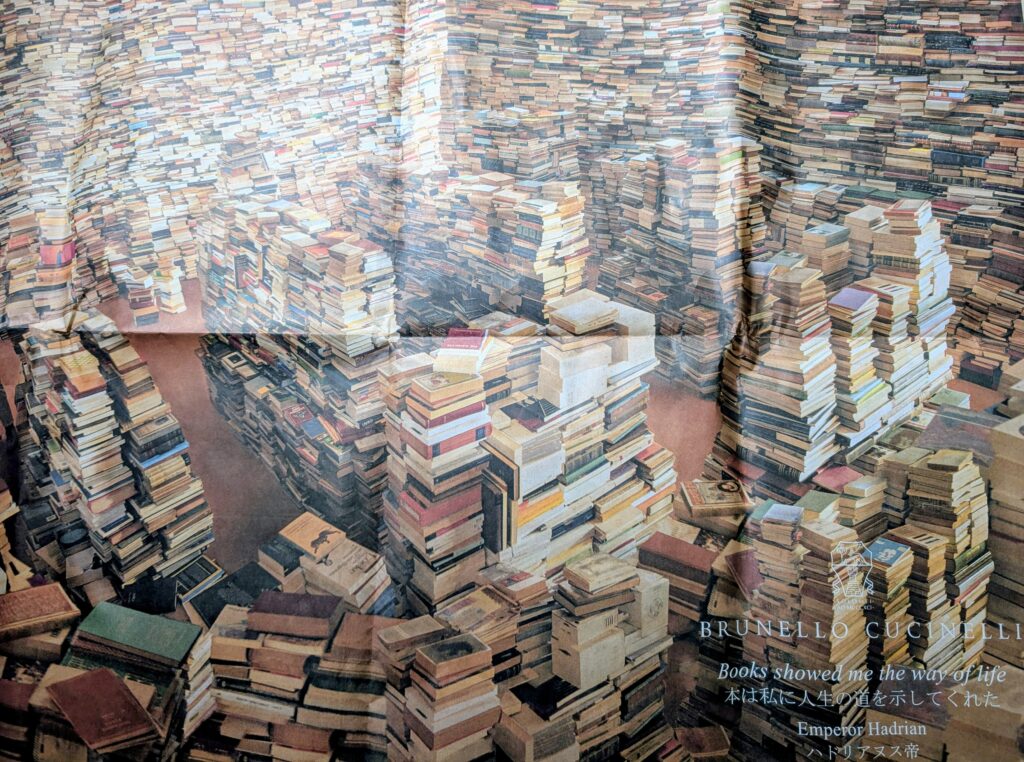

■今日のBGM