またまたイオンの話になるのを容赦願いたい。

食品の買物は、売場を見るのも好きなので、完全にルーティンになっている。10月に入ってから、おそらく10%前後の値上げを感じている。買った内容と数量感でだいだいの値段はわかる。事実、値上げ発表している商品も多いし、便乗値上げのように感じる商品もある。総務省の物価指数では「食料工業製品」は8月に前年同月比6.5%高と11か月連続で上昇している。そして賃上げはその指数まで追い付いていない。2024年家計調査では、食料品購入額は平均月額89936円でエンゲル係数は28.3%と43年ぶりの最高値のようである。さらに高齢化は進んでおり、間違いなく今後もさらにエンゲル係数は上昇していく。

スーパーマーケット(SM)の利益率は、ファッション系アパレルの売上総利益率50%以上と比べると非常に低い。SM業界の売上総利益率は平均26%くらいのようだ。イオンの食品SM会社グループのUSMHは28.3%でマックスバリュー西日本は24.6%となっている。ロープライス型SMのオーケーが21.7%、ロピアは20%前後と言われている。営業利益率は2%前後が多く、物価の上下が経営数字にも響いてくる。物価上昇で値段を据え置けば、利益率悪化で経営不振に向かう現実もある。つまり価格を上げれば利益は安定するが、売上は鈍化する。価格を据え置けば売上は維持できるが、利益率は下がる。

売上対策としてのSMの販促は、現状チラシとポイント戦略が多い。品揃えで大きな差が出なければ、当然価格戦略が多くなる。その中で、前回も書いたが、イオンの繰り出すポイント戦略の圧倒的なパワーには驚かされる。一般的なSMではポイント3倍(1.5%還元)が主流だが、イオンではポイント10倍日が非常に多い。以前コメントしたのが6月で5%オフとポイント10%で10日とある。ちなみに今月は5%オフの日が4日(GG感謝デー含む)イオンカード、イオンペイでポイント10倍の日が7日ある。9月にはイオンペイでポイント20倍の日もあった。つまり食品も5%引き相当の日が11日あるということになる。これは定期的な買い物パターンを考えるとすべて5%オフ相当で買い物ができるということになる。その売上構成比次第だが、前述した各社の利益率を考えれば普通ならここまで取り組めない。食品全品5%オフということ自体、過去経験した店長時代には考えられない販促になる。

このポイント戦略は、イオンカードの拡大戦略と「イオンペイ」の普及を考えての販促であり、その経費負担はどうなっているのかはわからない。おそらくポイント戦略に関しては、イオンカード側の負担になっているのではないかと思う。すでに小売業ではなくなった感のある丸井の例を見るだけでも、カード戦略における収益は間違いなく大きい。前期のイオン金融事業の売上はイオングループ比率で5.2%に過ぎないが、営業利益の比率は25.7%であり、営業利益は616.6億に上る。ちなみにGMS事業はイオングループの売上比率は約39%と大きいが営業利益は6.9%しかない。

ポイント10倍の戦略は他のSMとの大きな差別化になる。利益率が示す通り、衣料品や服飾品には大きな購買目的要素にはならないが、デイリーニーズの食料品には効果的な販促にはなる。過去、月2回の「20、30日」だけ買い物に行っていたのだが、完全にポイント10倍が増えたことで、イオンカレンダーを見てイオンの買物が主になった。さらに近隣のSMのマルエツ(イオングループ)も毎週日曜はイオンカード、イオンペイで5%オフとなっている。

カード販促の軽費負担がどう変動していくかわからないが、現状イオングループはカード戦略で食品中心のデイリー顧客の囲い込みを図っている。インフレが続き価格競争が激化していく中、このカード戦略は有効な差別化策になる。ただ、どれくらいの原資が必要なのか想像もつかないが、いつまでもこのポイント戦略は続くのだろうか。

高年齢化が進む中、ポイント戦略が周知され継続されていけば、コンビニ事業の脅威になってきた「まいばすけっと」も含め、イオングループのSM業態(GMSの食品含む)はさらにシェアを高めていきそうな気がする。

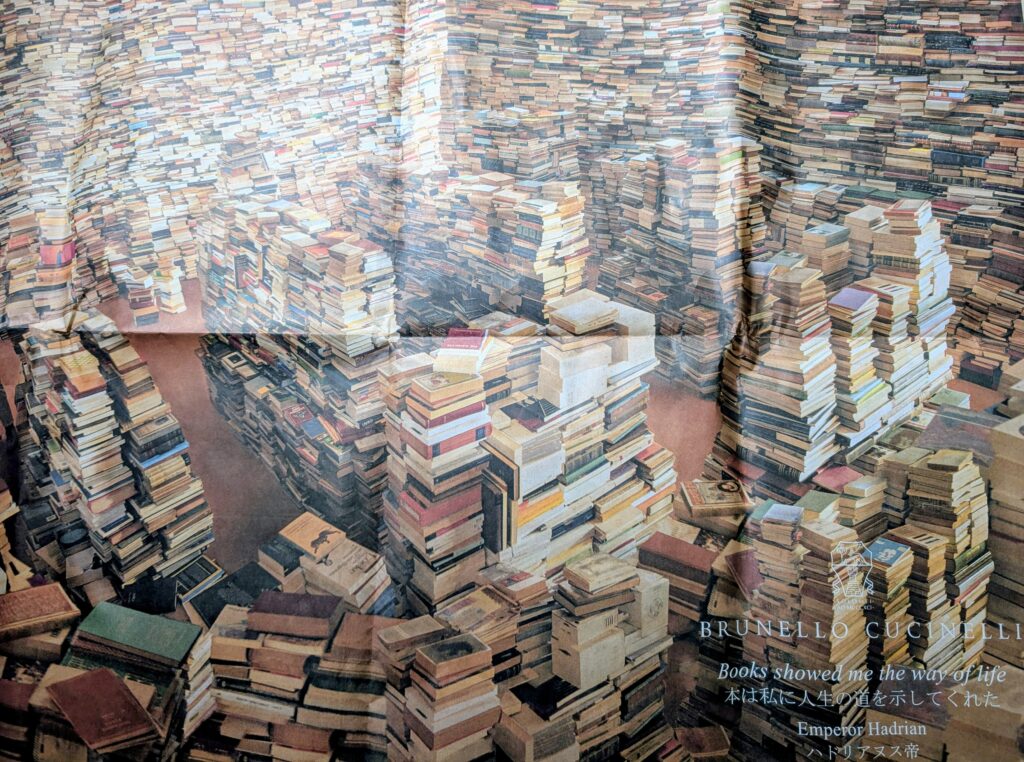

■10月19日の日経 二連版広告 「ブルネロ クチネリ」