自民党総裁選とやらで、報道は大谷選手の話題以外は、ほぼそれ一色になっている。いろいろ見るけどどうもぴんと来ない。結果的には国のトップになる人間を選ぶのに、それでいいのかどうか。自民党の党首を選ぶ選挙に一般国民は口をはさむ余地はない。でもあまりにも国民の生活レベルの話とはかけ離れている。国益を守る事、外交政策など大きな視点は大事なことだとは思う。

人気の小泉ジュニアが「解雇規制緩和」の話題が出した。もともとは非正規雇用者を解雇する事に対する考え方で、非正規雇用者を解雇するときは正規雇用者も解雇が必要などの法整備の問題だった。それが正規雇用者の解雇要件を緩和するという方向に流れていて、おかしくなっているが、もともとそれが労働の活性化につながるのだろうかとも思う。おそらく大企業を想定しての発言のようだが、大企業を解雇された雇用者が果たして中小企業に流れるのだろうか?さらに流通業、小売業に流れてくるのだろうか?今、人的課題が大きいのは、建設業、運送業、飲食、小売業などと言われているがうまく循環できるのだろうか?結果は明白だと思う。比較的世間に近い話題だったからこそ盛り上がったのかもしれない。でもそんな話題のほうが考えやすい。

今、買い物に行くとほとんどの食品が値上げしている。そんな状況への経済政策の話もほとんど聞こえてこない。実質賃金をどう上げていくかも聞こえてこない。麻生副総裁がカップラーメンは400円くらいと答えて笑えなかったが、今はもうその値段に近づいてきている。現実として小売業界でも数多くの課題が出てきている。前述した賃上げの問題で、優位性の低い小売業には人が集まらなくなっているし、賃上げによって生じる利益圧迫がある。最低賃金を上げるだけでは賃上げは解決しない。当然既存スタッフの賃上げも必要になる。利益を上げるためにロットを増やして原価を下げたいが、それをするにはある程度の規模(資金力)が必要になる。中小企業は対抗できない。コストも資材高騰や人手不足や人件費高騰でどんどん上がっていく。さらに大手企業の寡占化が進み、新規参入へのハードルも上がっている。新しい風が吹かなければ、業界は硬直化する。

経済の最前線が小売流通業で、その流れで世の中の景気がわかると言われているが、経済政策は見えない。身近な政策が出てこない。今後も海外頼りは続き、現場を知らない役人や大会社の経営者で経済政策は決まっていくのだろう。何も変わらないのではないかと思う。

「木を見て森を見ず」かもしれないが、「森を見て木を見ず」も政治の本道なのだろうか?

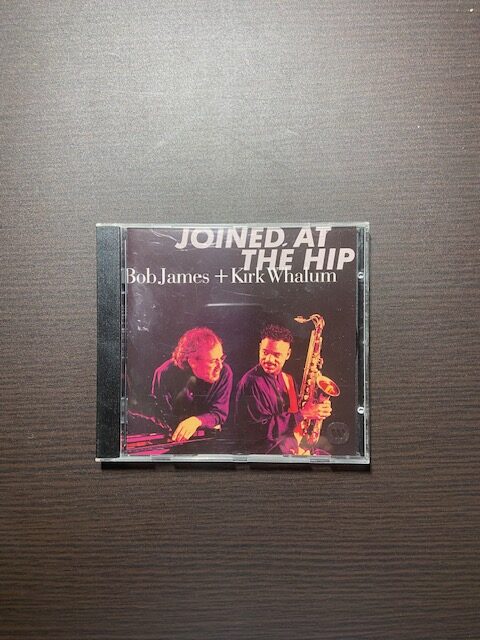

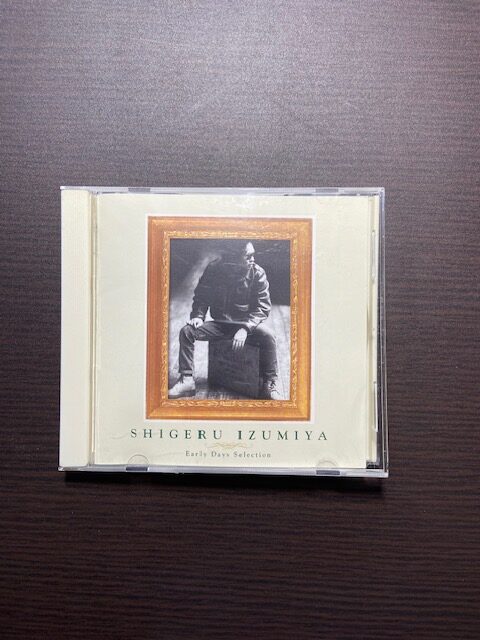

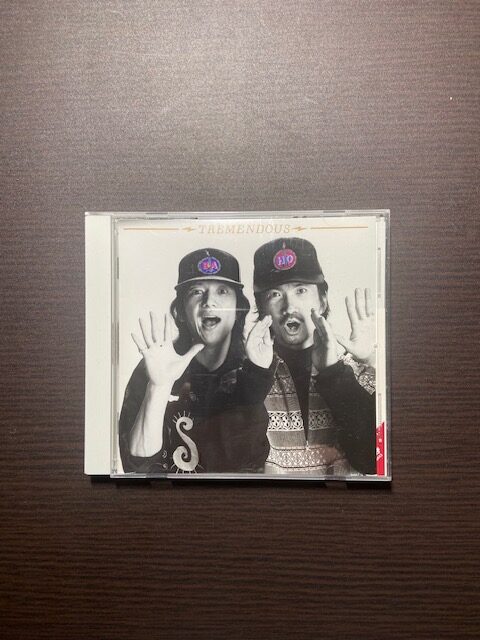

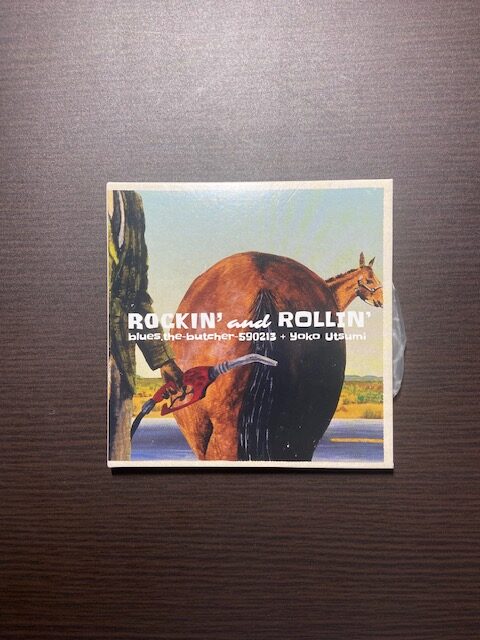

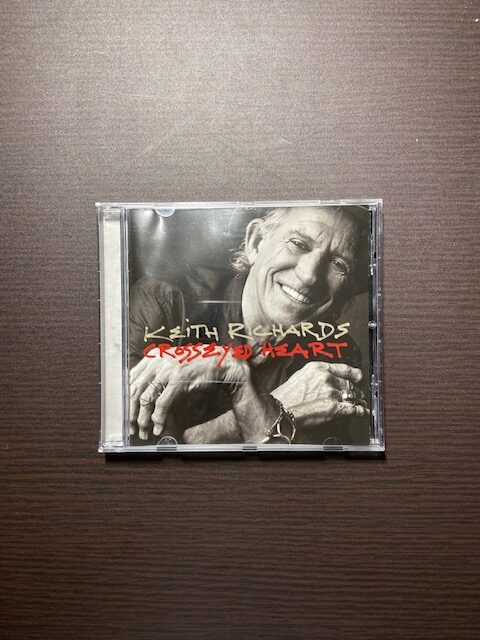

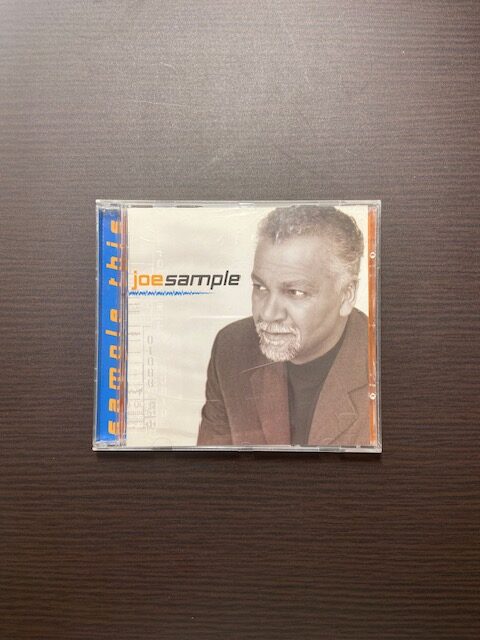

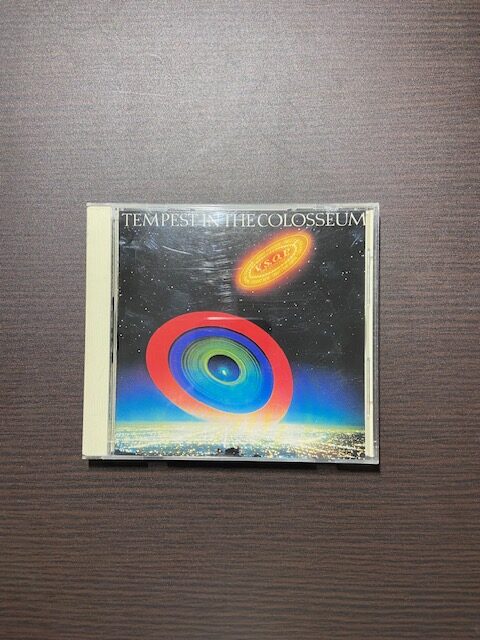

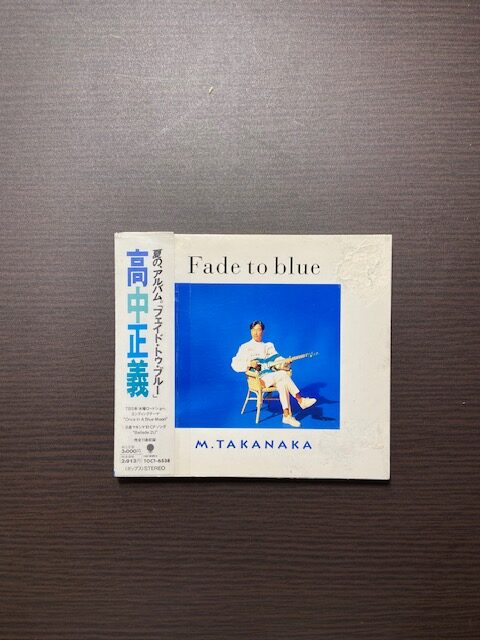

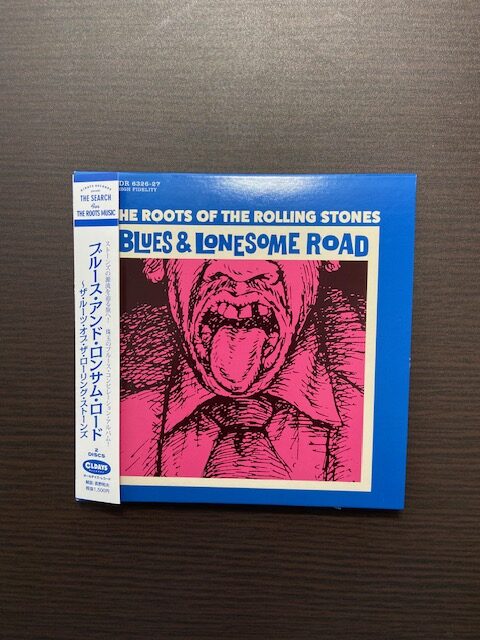

■今日のBGM