「KP」ブランドの子供服を展開していた㈱ニットプランナーが倒産との記事を見た。ブランドはワールド傘下のナルミヤが続けるようだ。去年ナルミヤがワールドの傘下に入ったのも驚いたが、子供服業界も少子化もあり大変厳しそうだ。

昔在籍した高崎SATY時代、1995年ごろキッズDCブランドを集積させてフロアを構築していた時代があった。「コムサデモードフィユ」「ミキハウス」「べべ」「ミニバツ」「ハッカキッズ」「ミニK」「メゾピアノ」「KP」などのブランド構成だったと思う。DC全盛期でお母さんが子供にブランドを着せるのが目的で脚光を浴びた。「コムサデモードフィユ」「ミキハウス」は年間1億くらいの売り上げだったように思う。その後ビブレ業態変更時、客層を絞るため子供業種はなくした。

調べると中心ブランドだった「ミキハウス」は帝人グループになっており、「べべ」は投資ファンド傘下(もともとは神戸のジャバグループ。ジャバグループはその後伊藤忠から投資ファンドに。)「コムサフィユ」はファイブフォックスHPによると直営店は20数店舗。ナルミヤの「ミニK」はブランド中止?「メゾピアノ」は全国主要百貨店。「ハッカキッズ」も同様全国主要百貨店。「ミニバツ」は「バツグループ」がなくなったため、ブランドだけ残って量販店ブランドになっているようだ。

子供服はベビー(~2歳)、トドラー(2~5歳)、スクールとサイズが細かく、商売としては非常に難しく、現在は子供はすぐ成長するのでファッション衣料ではなく、必需品になってしまった。昔は特にかわいい時期のトドラーサイズ中心にブランドニーズはあった。現状はそのブランドニーズがあるのは百貨店のみのようだ。

2022年の子供服の全国売上高は8000億規模のようで、靴業界1.1兆円、カバン業界1.2兆円よりも小さい。きちんとしたデータがないので推定ではあるが(2010年が9000億前後)2000年ぐらいで1兆円前後の規模と思う。減少傾向であり、 店舗数や売り場面積を考えると売り上げ規模は非常に小さく感じる。特にスクールニーズがユニクロやしまむらに流れ、従来の子供服メーカーは大きなアゲインストになっていると思われる。それでも売り上げの規模にかかわらず、百貨店やGMSでは、つなぎたい客層ということもあり、売り場面積も大きく販促も多い。

子供服は「かわいい」から実需中心に変わってしまっている。ブランドは百貨店顧客のみで成り立っている。特にスクール需要はユニクロなどのファッション実需に変わってきている。年々少子化は続き、需要自体が減少してくる。現在のファッション業界の2極化や経済環境を考えると、マスに受け入れられる子供服のブランドビジネスは難しい。

従来の子供服専業メーカーは成り立たなくなってくるのは当然のことかもしれない。

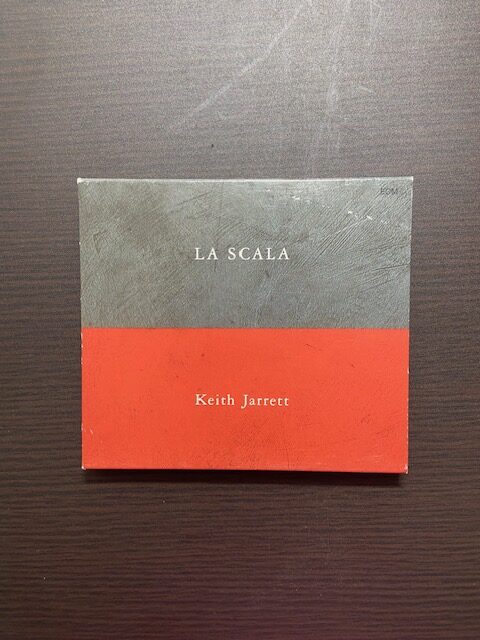

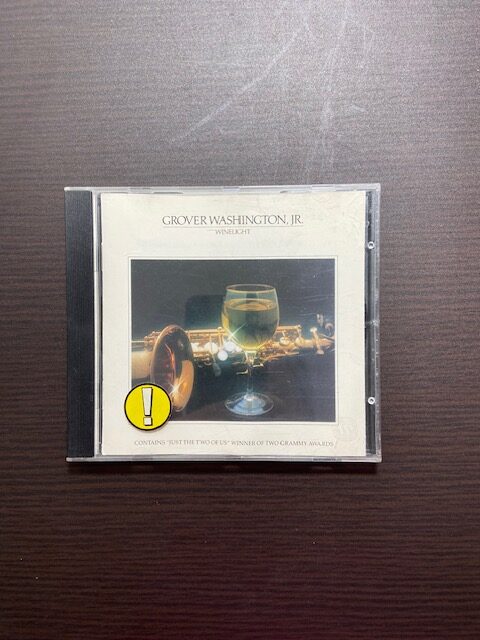

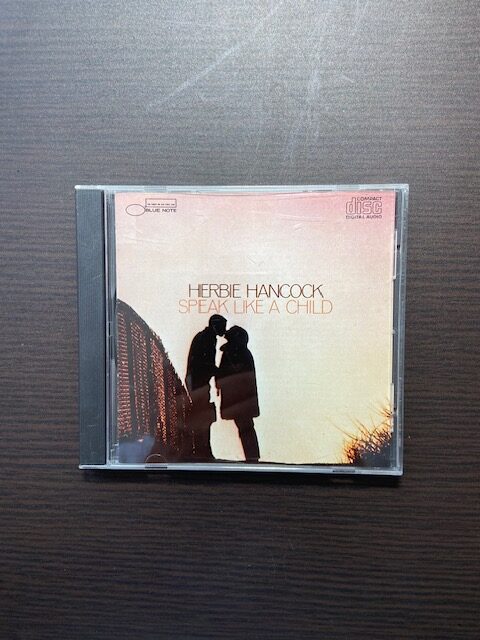

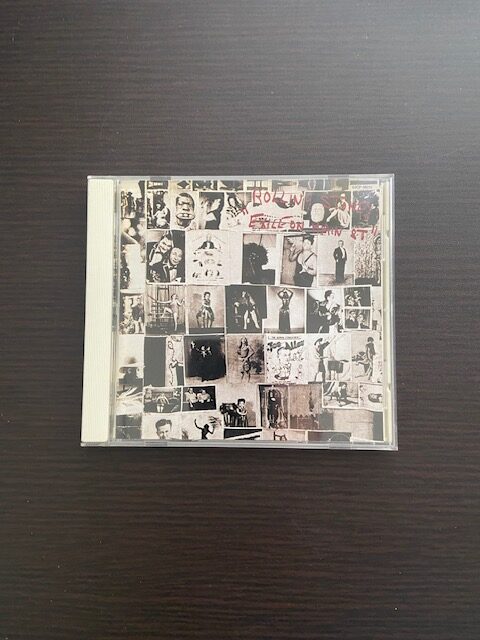

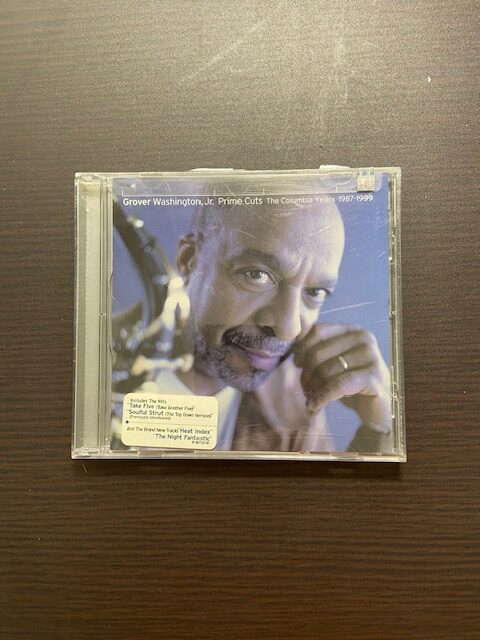

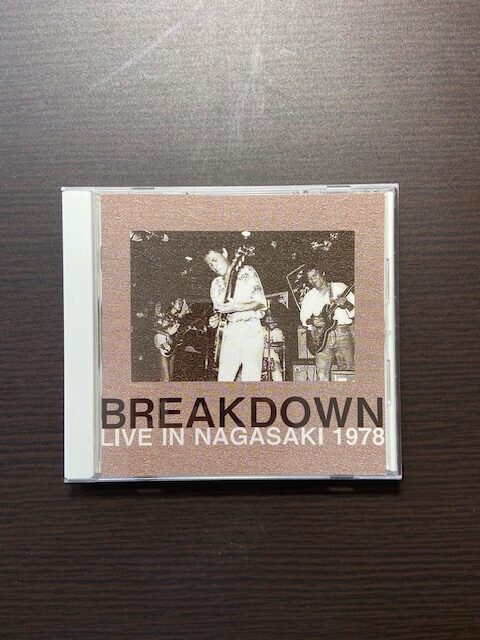

■今日のBGM