ある経済誌でのパルグループ松尾会長の言葉である。仕入れた魚はその日に売る、そうしないと腐ってしまう。だから早く見切って売ってしまう。

パルグループは「4週間MD」を基本にしている。1カ月単位の短いサイクルで在庫を積まずに商品を売り切る。タイムリーに商品を作って新鮮な商品を店頭に置くことを念頭にしている。「鮮度が落ちると売上も落ちる」という基本的な考え方の下、できるだけ消化し、動きが悪いと値段を下げて売り切っていくというMDの基本だ。つまり、「乾物屋」は値段を下げずに商売しているので新鮮さが見えにくく、「魚屋」は毎日鮮度ある商品を提案しているので、「魚屋」になれと言っている。衣料品でも、雑貨でも鮮度感が重要と言っている。

「4週間MD」と言っても、年12回転のアパレル企業は当然出てこない。日本の四季を考えても年間4回転、翌月末払いの支払いサイトからのキャッシュフローを考えても年間6回転がマックスになる。事実パルグループの回転率を簡単に計算すると原価在庫((期首原価在庫+期末原価在庫)÷2)が、16618(百万)で売上原価が91568(百万)なので年間5.5回転になる。「ギャラルダギャランデ」や「ルイス」など昔からあるセレクト店なども含めてのこの回転率は非常に高い。ちなみに単純計算ではあるが、他社の決算時の同じ計算での商品回転率はユニクロ3.1回転、アダストリア4.8回転、ユナイテッドアローズ3.2回転であり、アパレル企業の中では群を抜く。

年間5.5回転の商品回転率ということは、ほぼ2カ月で商品はなくなっており、極端に言うと2か月で売場は変わっているということになる。当然商品のMD力が必要になるが、売れない商品は、迅速になくしていかなければならない。さらに売るための努力工夫も必要になる。売れない商品をなくすために値段を下げると、当然利益率も落ちる。利益率と適正在庫のどちらを優先するかだが、間違いなく適正在庫を優先してきたのだろうと思う。私自身も小売業経営時、商品回転率を一番重要視してきた。このブログでも、くどいほど書いている。近年、経営悪化したアパレル上場企業は、すべて適正在庫より利益率を優先した結果だ。つまり「鮮度が落ちると売上も落ちる」だ。

さらに、パルは上場企業ではあるが「自分で商売がやりたい」人が入社してくれたので事業規模が大きくなったとも言っている。「自分で商売をやる」ということは売上を上げるということだけでなく、仕入れもするが在庫管理もする、人の採用もするし、経費管理もする、つまり「売る」だけでなく売場の経営もするということだ。商売するということは経営をするということで、「売上」「在庫」「利益」「経費」を管理しなければならない。それができる人材は非常に少ない。「在庫」を多く持って「売上」を確保することは難しくないし、「利益」を度外視し「売上」を確保することは簡単なことだ。さらには販促などの「経費」を多く使って「売上」を確保していくこともできる。すべてを管理して商売をできる人材は、本当に少ない。おそらく、そのための教育にも力を入れてきたと思う。

「魚屋」の商売を念頭に、ファッション企業を運営していることが素晴らしい。衣料品でも、服飾雑貨でも、想像以上に商品の鮮度は早く落ちる。それを念頭に商売する社員が多ければ素晴らしい小売業になる。

現役時代に、一度お会いして話しを聞きたかった。

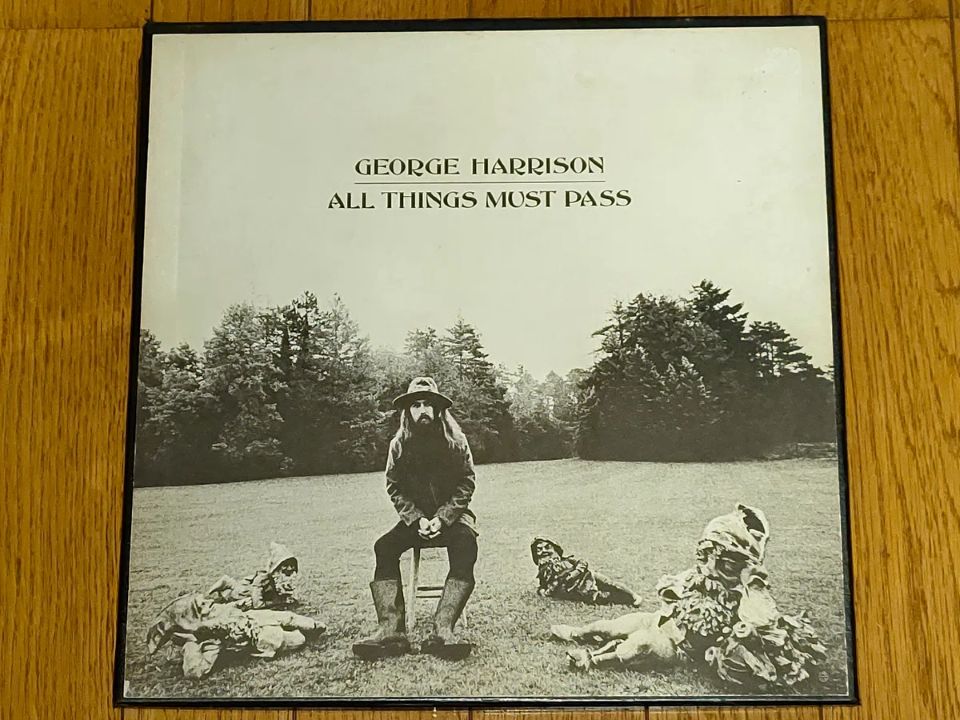

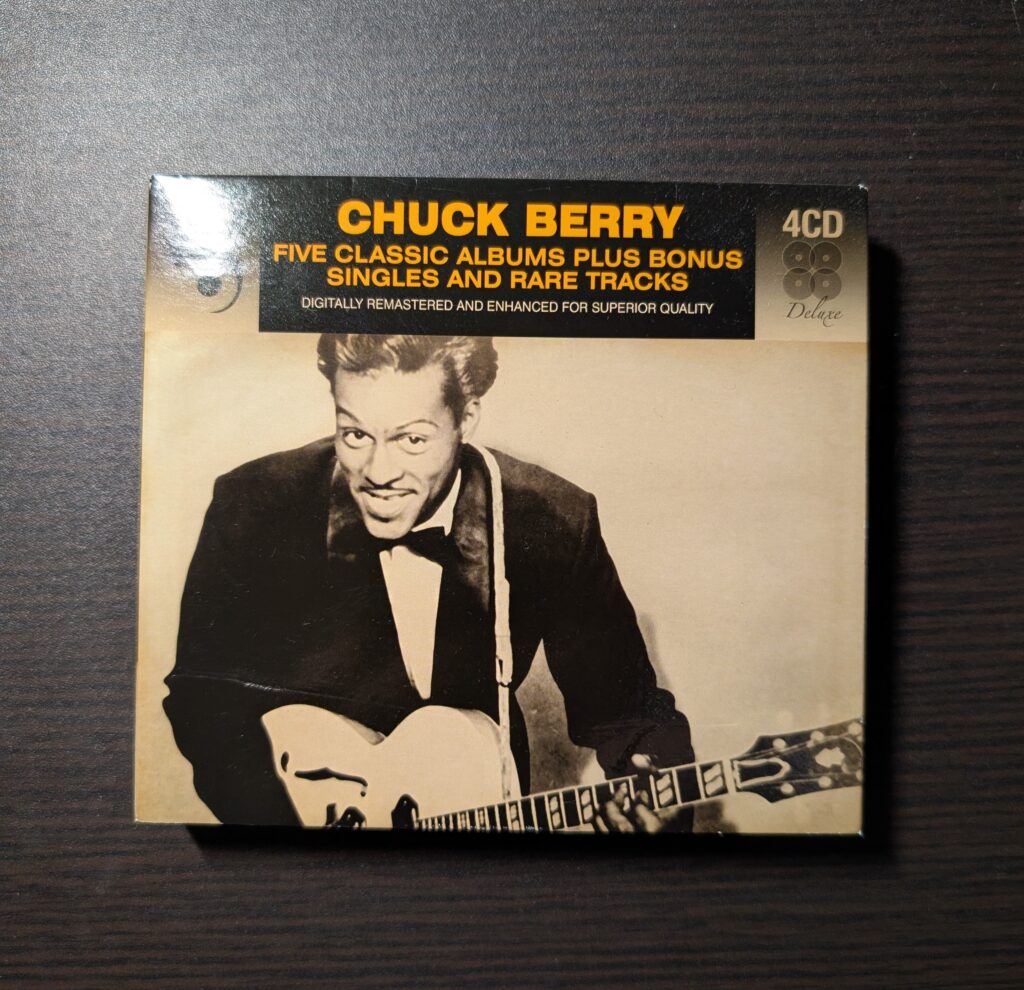

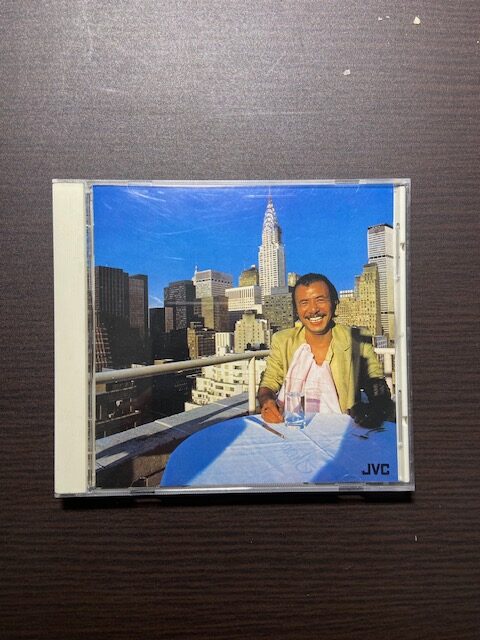

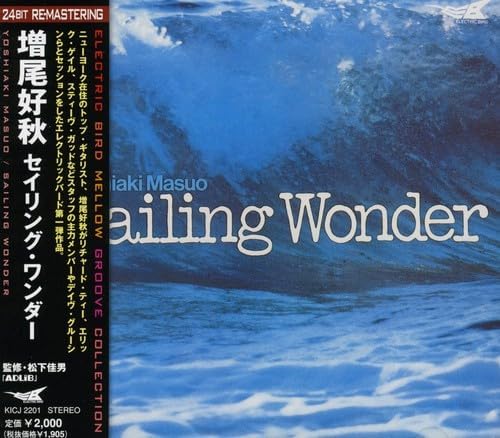

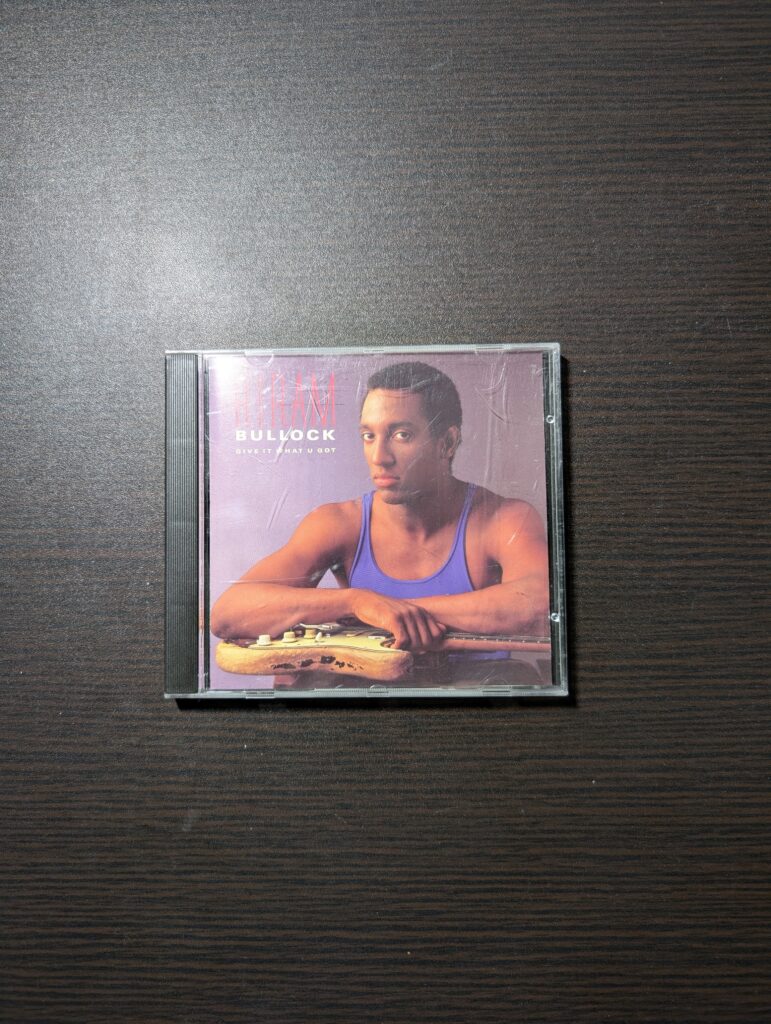

■今日のBGM