飲み会に行く前に、川口そごう跡の「ららテラス川口」でも見ようと、川口駅に立ち寄った。そのついでに「アリオ川口」にも足を運んだ。久々に「アリオ川口」を見て、いろいろ考えさせられた。

まず、イトーヨーカドーの食品売場のレベルは、相変わらず高い。足元のマンション群に囲まれ、その客層への総菜中心のデイリー食品は充実している。値段もいつも買物しているイオンよりは安い。エリア特性があるのか生鮮3品の売場の大きさに変化があるが、相変わらず欠品は少なく、きちんと売場管理がなされている。売場が大きく、持て余している感じはあるが、足元商圏のシェア率は高そうだ。

撤退した衣料売り場だが、アダストリアとの協業の「ファウンドグッド」は、うまくいってないようだ。立ち上げの時に見たが、現状の売場はその時の売場より30%くらい縮小されている。やはり客層とのギャップが大きい。浦和イトーヨーカドーの「ファウンドグッド」をたまに見るが、イトーヨーカドー来店客とのギャップが大きすぎて、全く売れてないように感じていた。逆にモール内のイトーヨーカドーだと受け入れられているのかと思ったが、やはり客層のギャップはここでも大きかった。衣料売り場は「ファウンドグッド」を縮小し、量販店委託ブランドのコーナーを増やしている。所謂、メーカーコーナーで「クロコダイル」「ハッシュパピー」「ケント」「ギャロリア」「アンナルナ」「インスパイア」などのブランドがコーナー展開をしている。取引形態はいろいろあるが、最終商品リスクはヘッジできる取引だろうと思う。浦和店の衣料品売場も同じような展開であり、やはり従来のイトーヨーカドーのお客様中心であり、新しい客層は取り込めてなさそうだ。「ファウンドグッド」も、どのゾーンを狙っているか見えにくく、さらに「ユニクロ」「GU」よりは高い値段では量販店の顧客は取り込めない。アダストリアは今までの出店場所を選んでの出店とは違い、量販店の客層との相違に苦しんでいるようだ。人的課題もあり、どちらがリスクをかぶる契約かわからないが(おそらくイトーヨーカドー)、おそらく全店展開は難しいと思う。

「アリオ川口」だがやはり「イトーヨーカドーと〇〇の専門店」という域を出ていない。売場面積も3万㎡強と大きくもなく、イトーヨーカドー食品とシネマやジョーシンなどの強みしかなく、引き付けるテナントも多くはない。アリオはイトーヨーカドーグループの商業施設の開発運営会社(セブンアンドアイ・クリエイトリンク)のPMだと思うが、独立してのデベロッパー会社ではなくあくまでもグループの不動産管理会社にしか過ぎない。ということは、あくまでも発言力が強いのは「セブン&アイ」であり、独立性はほぼないという位置づけだと思う。そのためイトーヨーカドーの売上をどう上げていくかが主の目的になり、テナントのフォローや、パワーアップさせたテナントの導入がおろそかになってしまっている。イオンの本体のイオンリテールが運営する「イオンモール」が、モールとして完成度が低いのと同様の状況下にある。そのため大きな投資はかけられず、テナントの劣化が進み、モールとしての魅力はどんどんなくなってくる。独立性が強いイオンモールが運営する「イオンモール」との差は大きい。

間違いなく、脱GMSとしてのイトーヨーカドーは方向性が見えていない。SMもあれほどの大型売り場は必要なのだろうか?そして、特に衣料品撤退後の売場が解決できてない。そんな状況下では、モール全体の改善はどんどん後回しになる。発言力もなさそうな子会社では、モールのテナントゾーンのケアもできない。今後も、広域からとるべき客数は恐らくどんどん減っていくと思う。イトーヨーカドーグループ(ヨークホールディングス?)は、完全に迷走していると感じた。

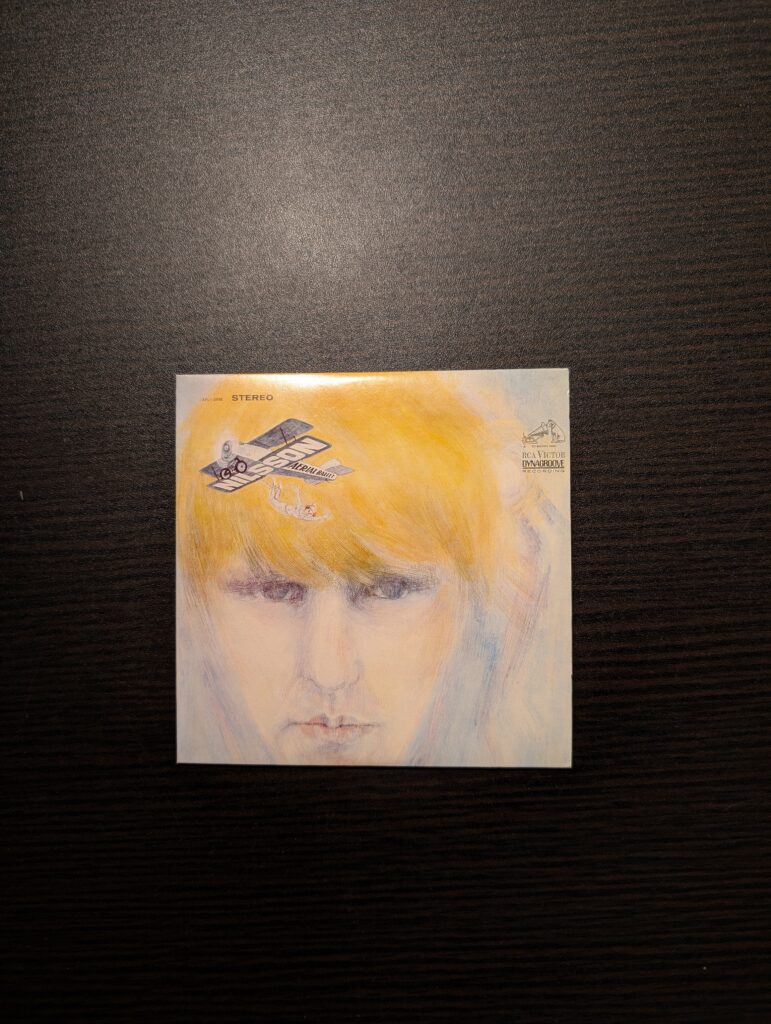

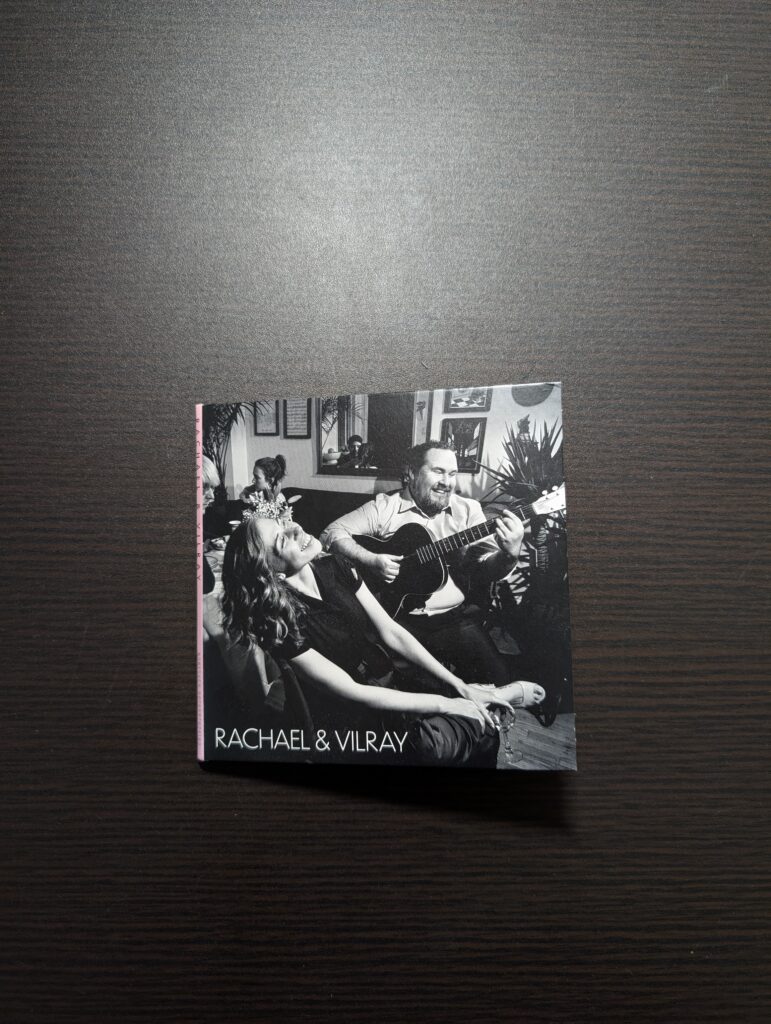

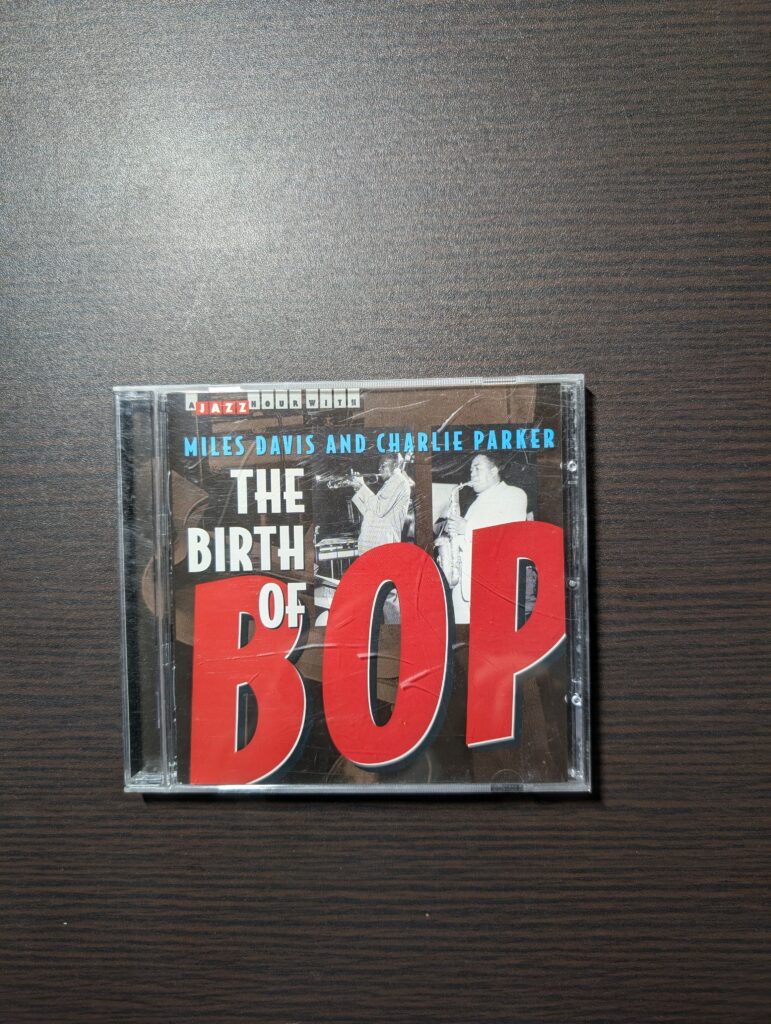

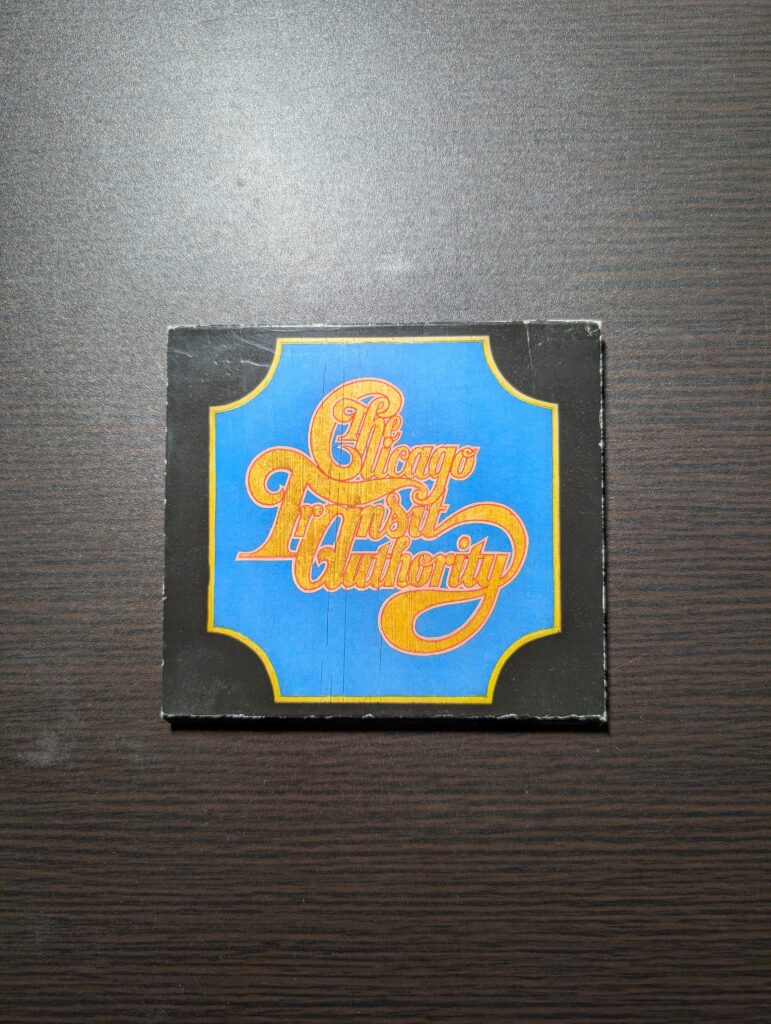

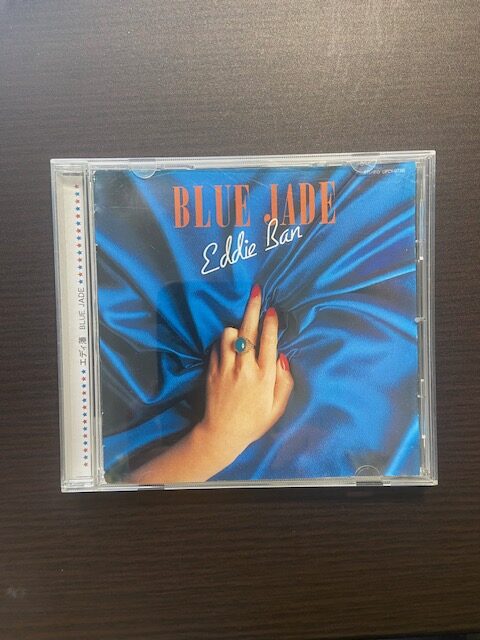

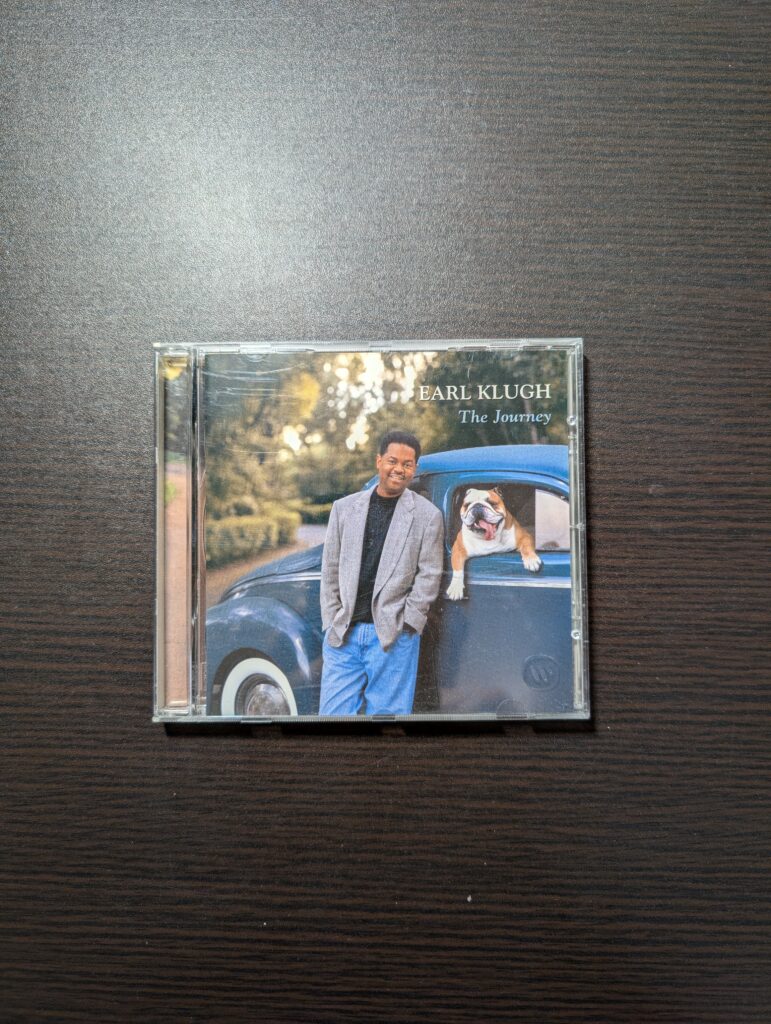

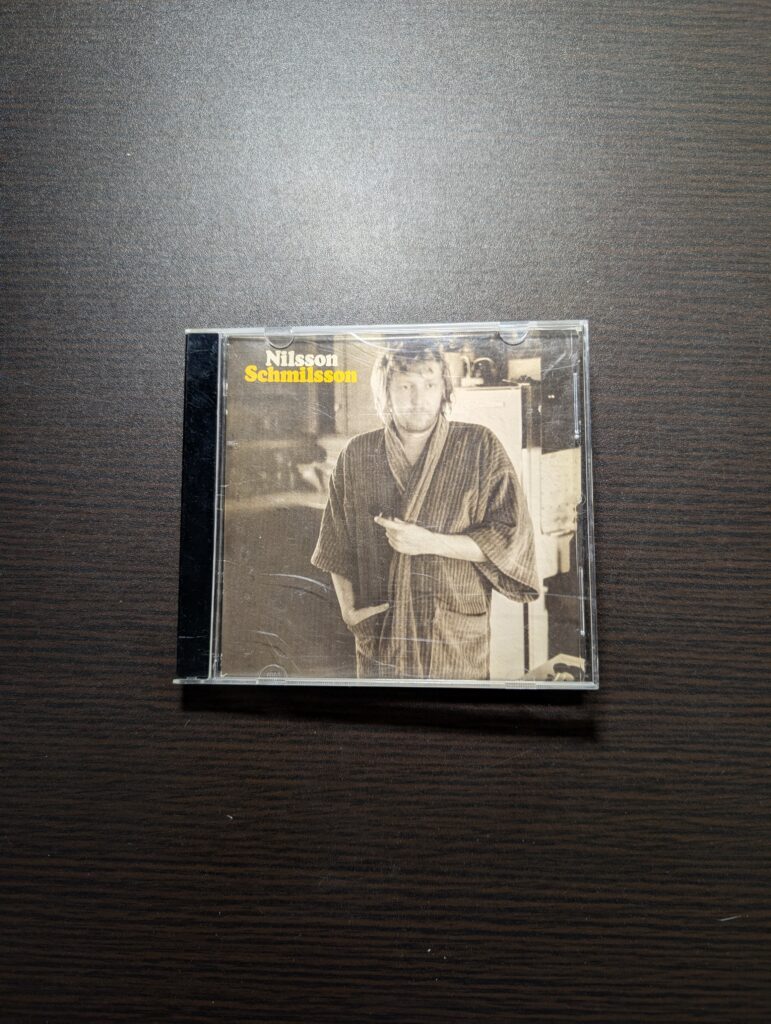

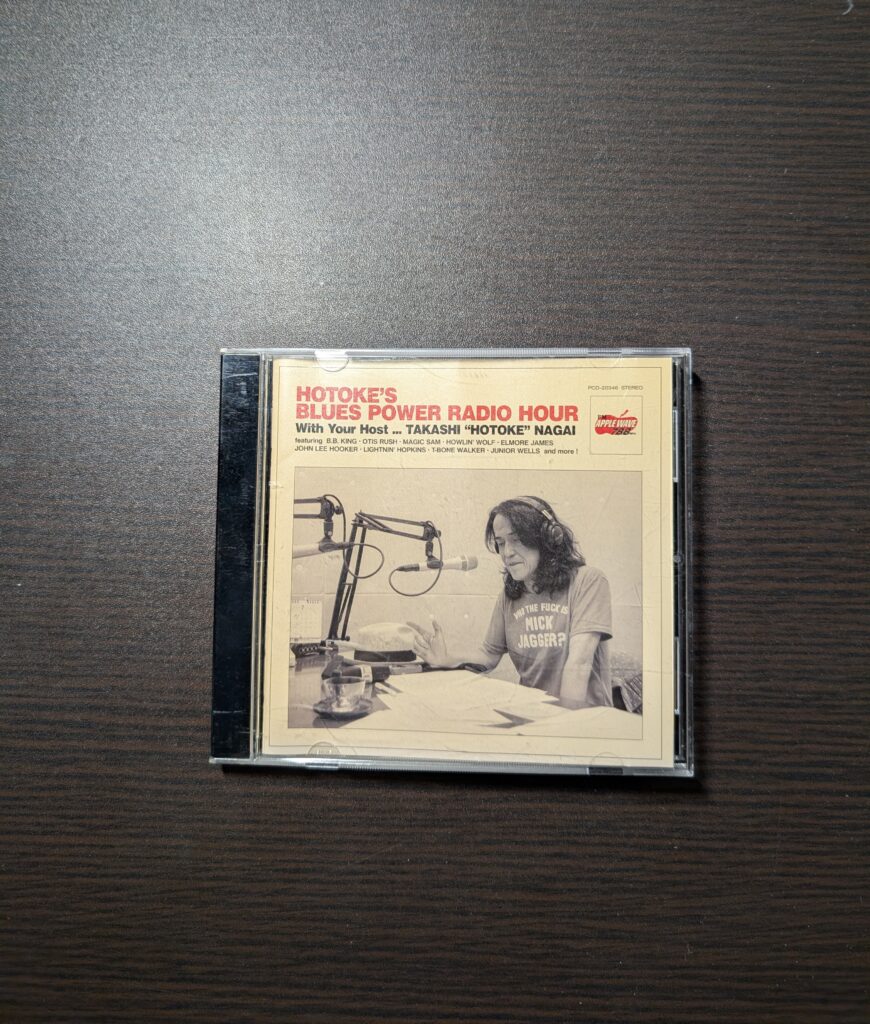

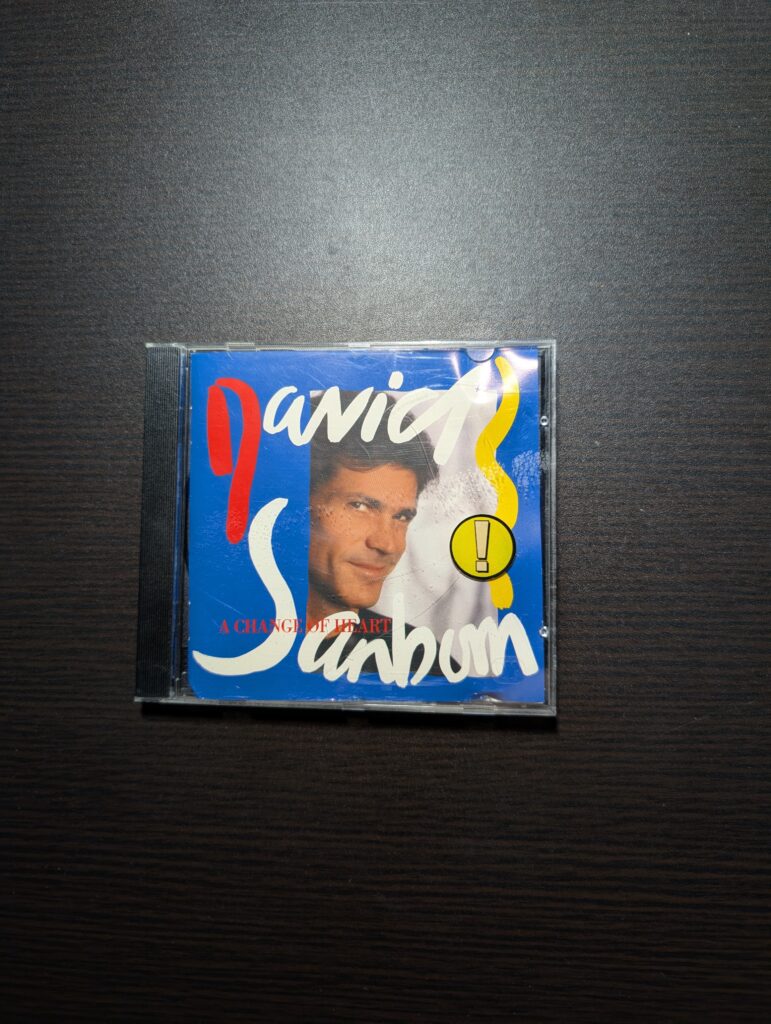

■今日のBGM