岸田首相が「賃金を上げる」、サントリーの新浪社長(経済同友会代表)が「給料は上げられる」という記事を見るたびに、そんなに簡単なことかと思うし、逆に今までやってきた商売がいかに儲からないのか、努力不足だったのかと考えさせられる。ただ会社数で99%を占める中小企業社長は「じゃお前がやってみろ」と思っているのではないだろうか?内部留保など中小企業ではほんの一部の企業しかないと思うし、仕組みも作っている途上の企業は、なかなかの難問題だと思う。

特に中小小売業の厳しい環境は続く。労働環境の問題や給与課題で人材不足は続くし、国外生産の比率が高い業界は円安では商品原価が上がり続ける。そういう環境下で価格は上げられない。まだまだインフレについていける社会ではない。

私事でいうと、以前やっていた会社でコロナになって政策投資銀行から数億円、取引銀行3行からあわせて数億円の借り入れをした。7年返済で銀行は即返済、政策投資銀行は2年目からの返却の契約だった。過去赤字決算はなく順調な会社だったし、何年かは決算賞与も出した。ただコロナで数億円の負債を負うことになった。「ゼロゼロ融資」とは言っているが、借金に変わりない。返さなければならない。経営の失敗で負った借金ではない。その借金で数年間(返済期間)は前を向いた経営はできなくなる。コロナ期間は当然苦しく、すぐには立て直せない。コロナ後も背負うものが多く、昔のように簡単に前を向いた投資もできない。

能登地震の被害を見ていても、いろんな会社、商店や飲食、美容院などが大きな被害にあっている。ここから立ち直るには大きな力がいるし、当然金もいる。能登の人の責任など何もない。ここでも「融資する」になれば、もうやる気力もなくなると思う。国が資金援助しなければ、再興はできない。報道によると国からの補助金は最大300万円とのことだ。東北地震の前例からこの金額になっている。何度も言うが、東北も能登も被災者の責任は何もない。余裕があるらしい経団連や同友会への参加企業は、返済なしの資金援助でもしたらどうだろうか?国もその資金援助分は非課税にするとか策はある。

厳しい環境の中、必死になって収益の改善努力をしている中小企業は。全会社の99%を占めることを再認識すべきだと思うし、国やリーディングカンパニーたる大企業はそこへの投資、資金援助を積極的に行うべきだと思う。

せめて過去10年で収めた納税額ぐらいの金額を国は援助金として出せないのだろうか?

少し愚痴も入った・・・。

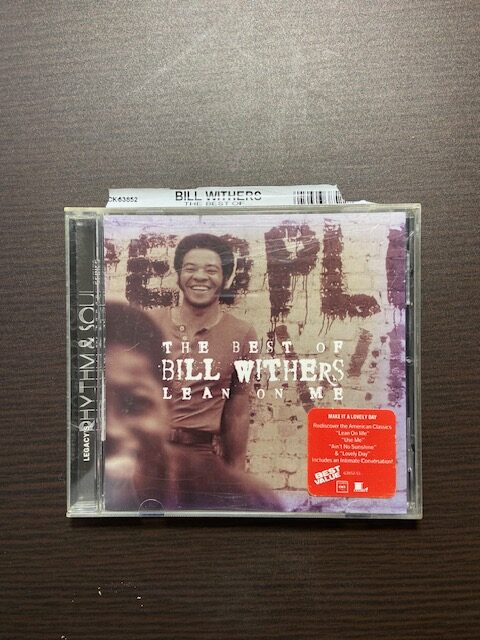

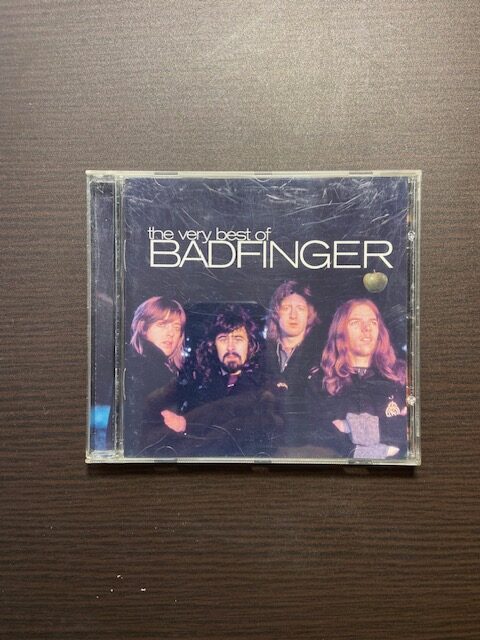

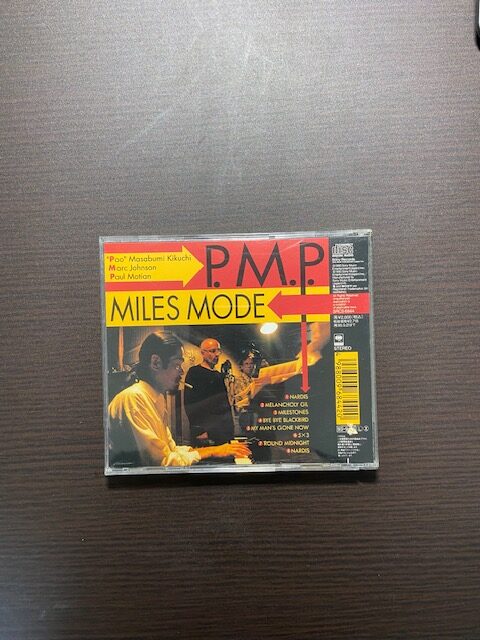

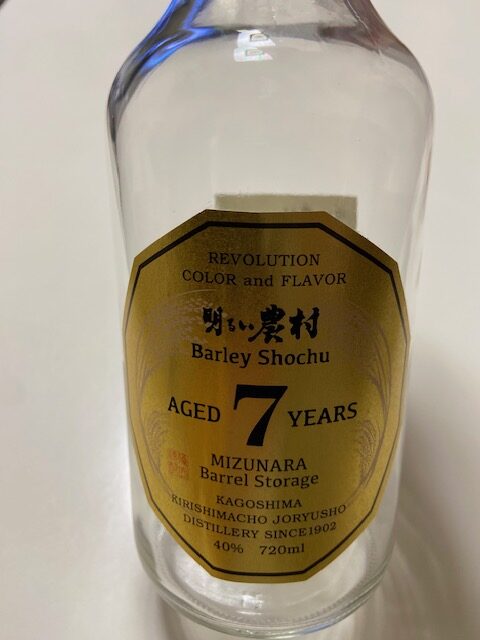

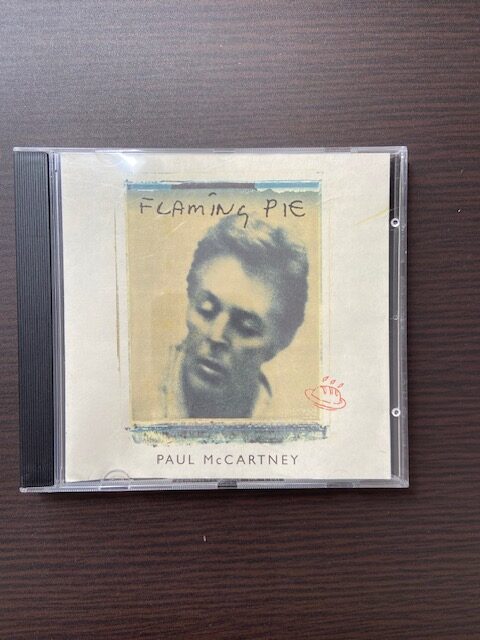

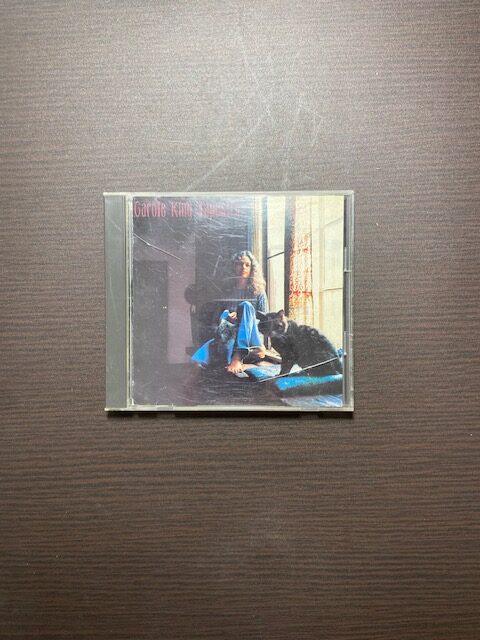

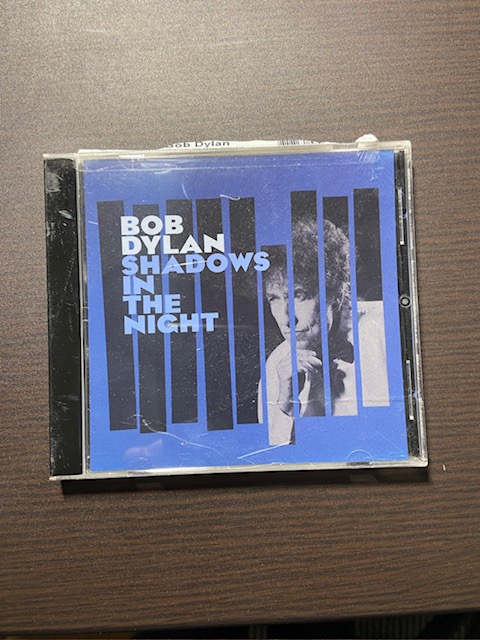

■今日のBGM