「小売業はお客様を見て品揃えするのか、コンセプトを貫いて品揃えするのか」という内容でブログを書いていたのだが、出店する場所によってやはりMDも経費率も変わってくるので文章が止まってしまった。少し出店する商業施設の変化についてまとめてみたい。

まず、駅ビルか郊外の商業施設か路面店に分けて考える。

駅ビルは大都市か地方の中心都市しか売上は望めないだろう。2023年の売上データでは梅田ルクア883億、相鉄ジョイナス643億、JR博多598億、ルミネ新宿473億、エスト472億など大都市の駅ビルが上位を占めている。当然乗降客が多く、中心地にあるので賃料は高い。通勤客が多いのでキャリア層狙いとなる。そうなると出店するショップは大手アパレル系の直営出店や大手専門店が中心になる。出店コストも高いのでなかなか中小の専門店の出店は厳しく、出店ができても郊外都市の駅ビルしか想定できない。

路面店は大都市の都市部ではお客様が流れるが、郊外に行けばフリー客は少なくなる。わざわざ来店してもらえるような商品の品揃えでなければ、間違いなく成り立たない。さらに店舗イメージを上げなければならないので、内装や什器には金がかかる。近年は幹線道路沿いに、ユーズド系の大型店舗も見られる。

郊外の商業施設は敷地面積5万坪以上のRSC(リージョナルSC)と1.5万坪~5万坪までのCSC(コミュニティSC)、それ以下のNSC(ネイバーフッドSC)に分類される。近年出店が多いイオンモールやららぽーとがRSCに分類され、昔のGMSがCSC、スーパーマーケットを中心にしたSCをNSCと考えればわかりやすい。イオンモールは公式に売上を発表してないが、ららぽーとの2023年度売上では、ラゾーナ川崎883億、東京ベイ628億、エキスポシティ519億、富士見514億、豊洲488億と大きな売上になっている。イオンモールはレイクタウンを別として近年500億以上の施設はほぼないか、少なくなってきていると思う。現状専門店の主な出店場所はここになる。ただ食品以外のイオンのGMSに魅力がなくなっており、さらにモール出店過多エリアでは2階、3階の空床が多くなっている。ターゲットが合えば出店交渉も進みやすいのではないだろうか?それでもあるレベルの出店費用は必要になる。

現状、イトーヨーカドーや西友の売却などがあるGMSはもう成り立ってはいない。建物も老朽化している。逆にSMは生活必需品であり各社しのぎを削っている。出店も多くなっている。つまり、CSCの衰退とNSCの活性化が現状では進んでいる。ただ数多くのCSCは既存のGMSで残っており、今後どんどん改廃が進んでいくと思われる。

このブログでも書いているが、近年、RSCは出店過多で本来の商圏(車30分圏)内に競合SCが乱立しており、各モールのショップMDも大きな変化がないため、完全に狭商圏化している。所謂RSCのCSC化を感じている。逆に現状のCSCの改廃を進めれば、中途半端なRSC並みの売上は十分可能なのではないかと感じる。さらに活性化してきているNSCはその近辺に大型専門店を呼び込むことで大きな商業集積にもなっていく。

近年少しずつ商業施設の変化が出てきており、今後の小売専門店の出店場所も変わっていきそうな気がする。

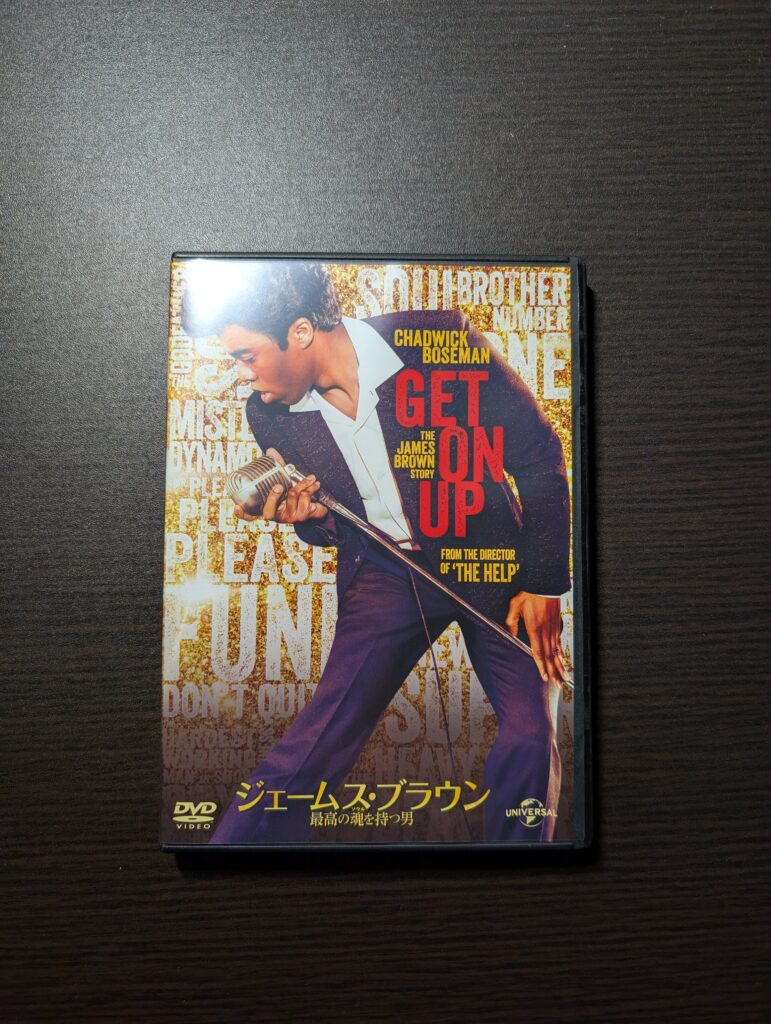

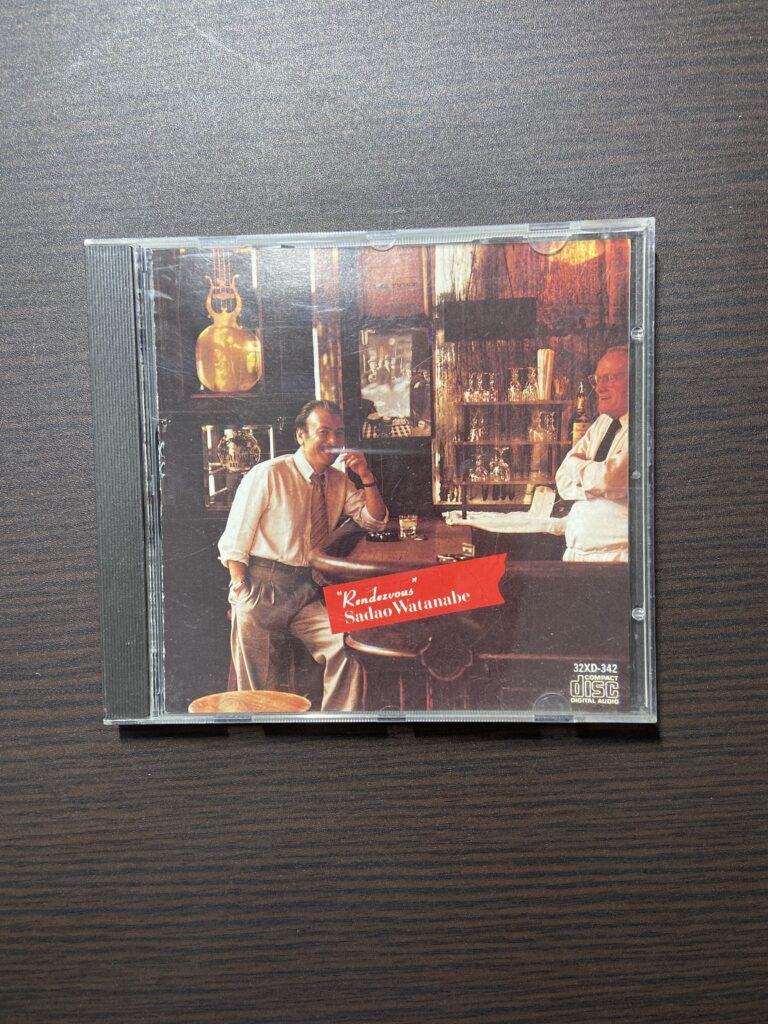

■今日のDVD