小売業界でいろんな会社を見てきたし、在籍してきた。さらに立ち上げた。そしていろんな会社の浮沈を見てきた。

商売の成功をどう計るかはわからない。儲けは少なくても長く続く商売は成功とするのかもしれない。ただ商売は、商品の変化や、顧客の変化、商売している場所の変化でも情勢が変わってくる。

まず、客層の幅を狭めた商売は長く続いていない。在籍していた商業施設のビブレやマルイはヤングターゲットで商売をしていた。ヤング層のブランドもそうだが、流れが短サイクルで変化する。DC(デザイナー&キャラクター)ブランドで集客して、その後109ブランドに移っていったヤング層のトレンドの変化に、売場は追いつけなかった。さらにそのターゲットの会社も浮き沈みが目まぐるしかった。それでもマルイはクレジット商売が実を結び、現在は小売より金融系の会社になっている。その当時のブランドを生み出していた会社も浮かんでは消えていった。つまり、流れが速いヤングターゲットの商売は続きにくく、寿命は短い。例外としては、当時の固定客の年代層と共に年を取って存在するブランドは続いている。販売の場所も百貨店、路面店に移っている。堅く商売はしているが規模はずいぶん小さくなっている。ただすでにヤングターゲットではない。

小売業で堅調に生き残っているのは、ヤングミセスからミセスゾーンが得意な大手アパレルなのかもしれない。ヤングが賑わったときはそれなりにそのターゲットのブランドを開発し、SCが全盛になってからもショップを立ち上げた。各社に共通するところは各年代のたくさんのブランドを持っていることだと思う。それと同様の流れになってきている企業は、ティーンズヤングからヤングミセスゾーンまで幅広くショップを持っているアダストリアやパルグループがあげられる。各ターゲットのそれぞれのシーンに対応するショップも開発している。

広い客層をもってシェアを確保していっている企業も成功パターンかもしれない。昔からよく言われる「高感度値頃」を追求している企業で、衣料系ではユニクロ、住関連ではニトリ、複合的には無印良品などがあげられる。現状はフルターゲットに適合しており、特に低価格ゾーンをボリュームとしているが、今後の社会情勢で若干の変動要素もある。

商品のカテゴリーの専門店は以前にブログで記したように、そのカテゴリーの大きさとカテゴリーの動向を慎重に図る必要がある。そしてそのシェア率を常に意識するべきだ。今回のジーンズカジュアル業界の崩壊のような例もある。カテゴリーの大きさとシェアで寿命が見えてくる。

地元に根付いた専門店は、常に商品のトレンド変化や、商圏変化、客層変化を気にする必要がある。こういった専門店は突出した人物がマネジメントしているケースが多い。その意志がどれだけ引き継がれるか、熱意がどれだけ続くかがポイントになる。

企業の存続は、どうやって前に進みながら進化させていけるかということだと思うが、近年は、感性よりも組織力、データ処理などのシステム力とその分析力のほうが商売の寿命に大きな影響を与えるのではないかと思ってしまう。

まだまだ、過去の慣例や感情で方向性を決めている企業が多そうだが・・・

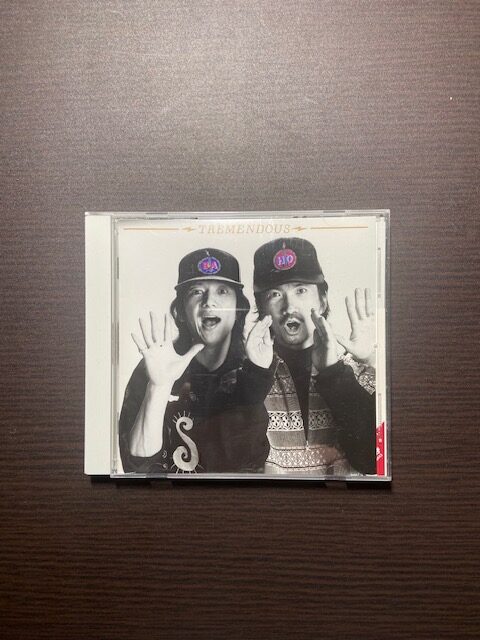

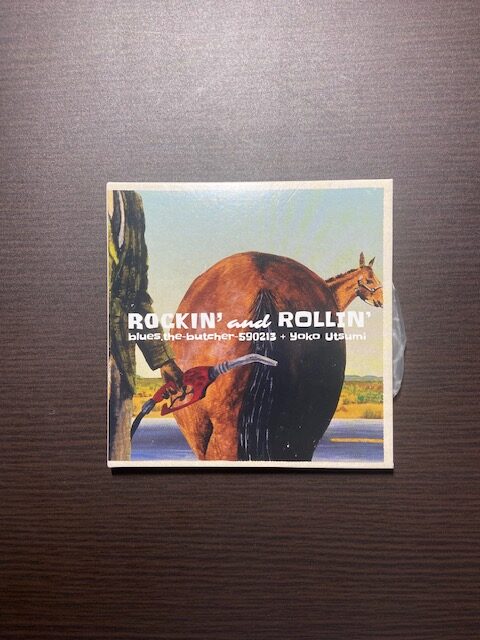

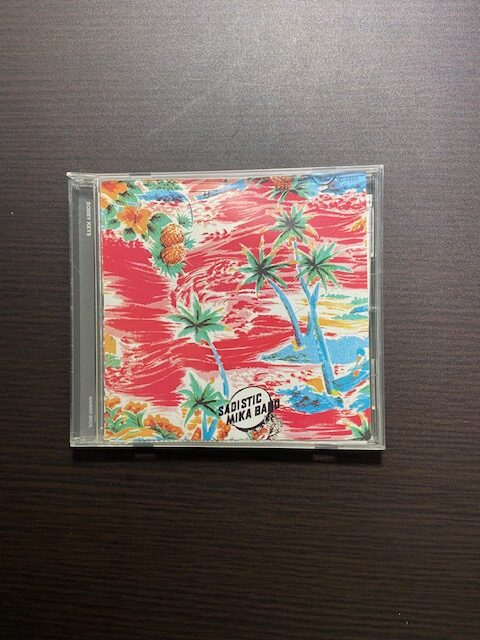

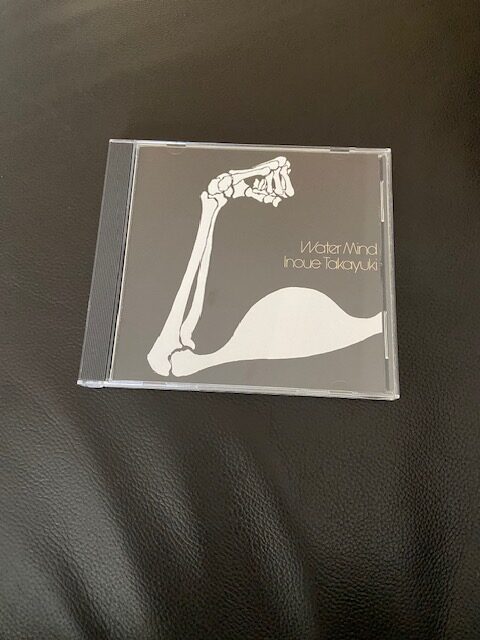

■今日のBGM