いろいろ考えてみた。

なぜ、この業態で好調を続けられるのか?同じようにチェーンストアの成功を目標にして、GMSに向かわずにVS(バラエティストア)に向かったのか?それをぶれずに60年以上もやり続けることができたのか?なぜ好調を維持できるのか?

GMSがなくなっていく理由がわかったような気がする。非食品は完全にお客様から「No!」のジャッジをもらっている。高度成長期に充実させようとした「中流意識層」への対応売場が現状は全く必要とされてない。大きな売り場を埋めるために、不要な商品を集めすぎている。シーン別の売り場などは完ぺきに自己満足だし、儲かる売場(必要とされる売場)だけでもういいのではないか?作ってきた売り場を進化させているつもりでいるだけで、実は進化させていなかった。無駄なことばかりやってきた。売れない商品でも仕入れたし、欠落アイテムも補完した。でもそれは必要なかった。

特に時代の変化は大きい。円安不況の中、中流層の崩壊が顕著で、購買動向も大きく変わってきた。特に20代~40代の変化は大きい。そこを百貨店やGMSは拾えていない。ユニクロやABCマートのような一種のカテゴリーキラーやしまむらや西松屋のようなVSに流れている。

そこまでは整理できるが、あの雑然とした売り場でいいのだろうか?GMS時代のストアメイキングマニュアルは不要なのだろうか?商品はペラハン(入荷時のペラペラのハンガー)のまま陳列していてもいいのだろうか?陳列量はあれでいいのだろうか?演出もレイアウトもあれでいいのだろうか?

おそらく要員数や経費と関係していると思う。新しいハンガーに変える手間と購入経費より、人件費や商品動向(POS)経費を優先した結果かもしれない。おそらくぎりぎりのオペレーションコストなのかもしれない。レジ要員と品出し要員を中心に回していると、細かなところまで手を回せないというのが現状かもしれない。

さらに、割引商品の比重も高い。在庫と利益のバランスはあるが、どういう指標で割引対象にしているか興味深い。今まで言って来たが「利益率」より「回転率」を重視する会社のほうが小売業では正解だと思っている。(利益率を優先する会社は将来的には成り立たない。)間違いなくしまむらは「回転率」重視で動いている。プライスダウンする決定プロセスを知りたい。今の回転率で今後どのように利益を改善していくかを知りたい。

もう何店舗か見ないと、いろんな仕組みややり方が想定できないが、どういうマネジメントをしているか聞いてみたい。

近いうちにまた違う店を見に行こうと思った。

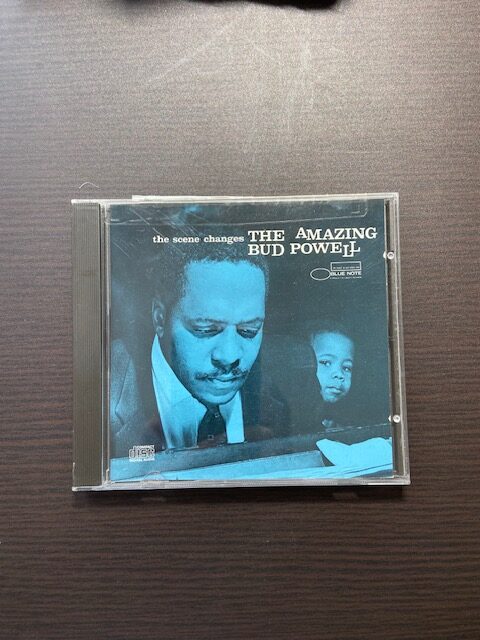

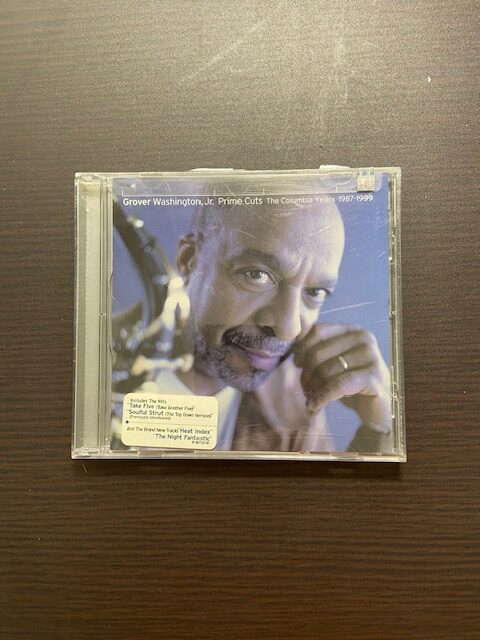

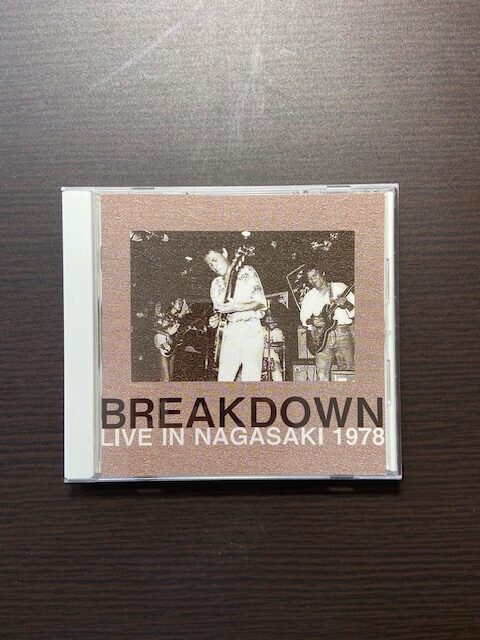

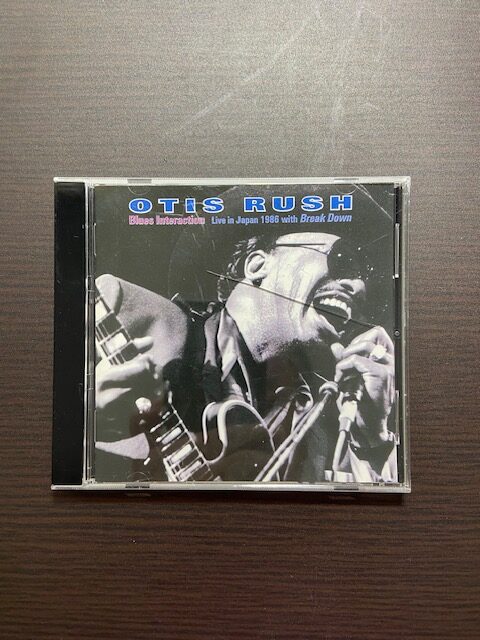

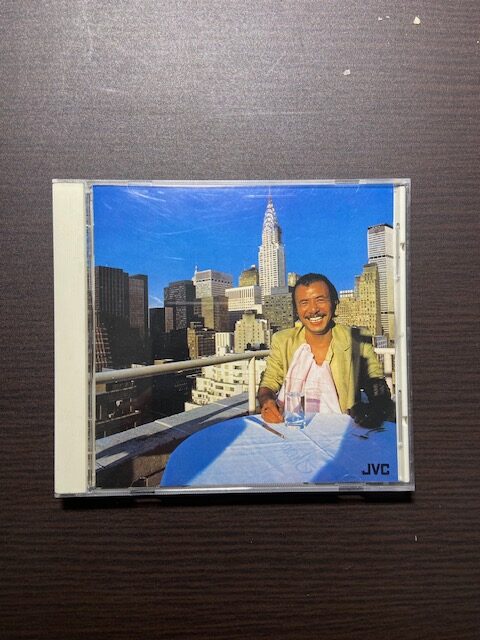

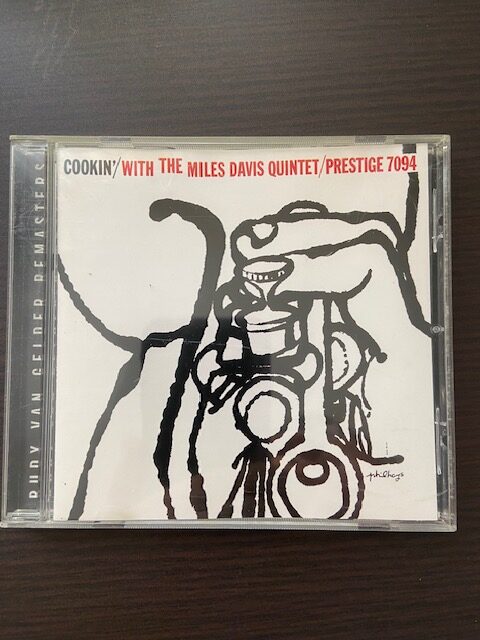

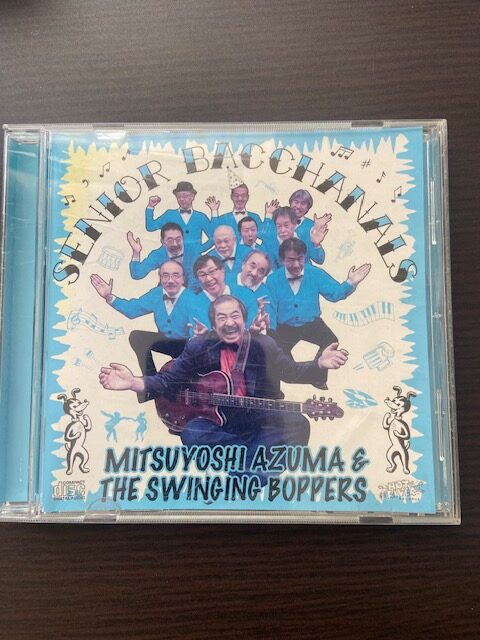

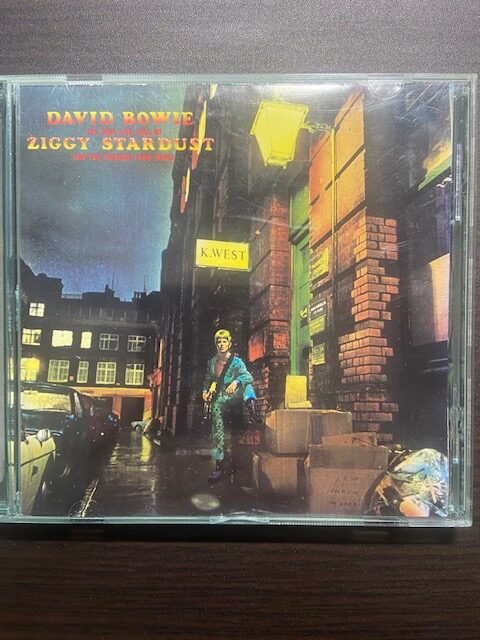

■今日のBGM