巷で話題の兵庫県知事のニュースを見るたびに、公務員の仕事は結果が見えにくいのだなと感じる。小売業に限らず、民間の企業は「数字」が結果になる。公務員の仕事はなかなか数字化できない。やはり、「えらそう」「贈賄強要」「各種叱責」にはわかりやすい数字評価ではなく、ほとんどが「気持ち」でのやり取りになっている。

ここで「パワハラ」論争をするつもりではないが、小売業を考えると会社が求める「数値」への取り組み次第で上下関係の軋轢は変化するのではないかと思う。

小売業で店長に求められる数値責任は、まず「売上」。仕入れ権限があれば、次に「在庫」。あとは「売上」と「在庫」に関係するが、「利益」。それぞれ与えられた予算に対しての「予算比」、前年数字に対しての「前年比」。つまりすべて相関関係にはある「売上」「在庫」「利益」が数値責任になる。この与えられた予算数値と実績で評価は決まる。ただすべて数値は「売上」が起因となる。利益率は高くても売上総利益高は「売上×利益率」だ。「売上」が伸びれば、必然的に「在庫」は減る。つまり「売上」「在庫」「利益」は相関関係にある。それを考えれば、間違いなく店長の一番の職務は「売上」予算を達成させることだ。

「いい売場」とはどんな売場なのだろうか?答えはたくさんありそうだが、やはり「売れている売場」だと思う。お客様が買ってくれる売場だから、売れている。数ある店で立ち寄って買い物するということは引き付ける「何か」がなくてはならない。

売れていない店をどう立て直すか?私自身は常に値段に訴えた。売れない商品は値段を下げてなくす。いろんな見方はあるが、不稼働商品のセール(値段を下げる)をやることで、お客様の目は売場に向けられる。興味を持たれると、次のステップにつながる事が多い。再来店があったり、他の商品も手に取ってもらえるようになる。ただその時必要なことは、必ず内容を吟味して数値計画を立案し、売上予算は絶対クリアさせることだ。同時に気にすることは、セールで売上を取りながら、在庫はできるだけ減らしていく。さらにセール以外の売場を徹底的に整理する。売れてくるとスタッフも動きが軽くなる。セール以外でも売れ筋が見えてくる。

数値計画で利益率を考えてみる。平月売上3000千、利益率45%、在庫10000千の店で、不稼働商品1000千を半額で販売したとする。完売して売上は3500千と想定する。その月度末在庫を10000千で設定すれば、仕入れ額は4000千、原価50%で仕入すれば利益率は44.4%と-0.6%しかダウンしない。つまり、内容を吟味して数値計画を整合できれば大きな傷は負わない。

在庫を減らしてさえいれば、売上数値が安定してくれば仕入れが活性化するので利益は戻ってくる。売上が改善してくれば、売場スタッフとの交流も円滑になる。売場に笑顔が出てくる。実際、売り上げが好調な店は、売場の雰囲気は明るい。さらに上司からも、性格的に合わなくても、強く言われなくなる。

小売業では、売上数値さえ安定させれば、パワハラも軽減される。

・・・何度も経験してきた。

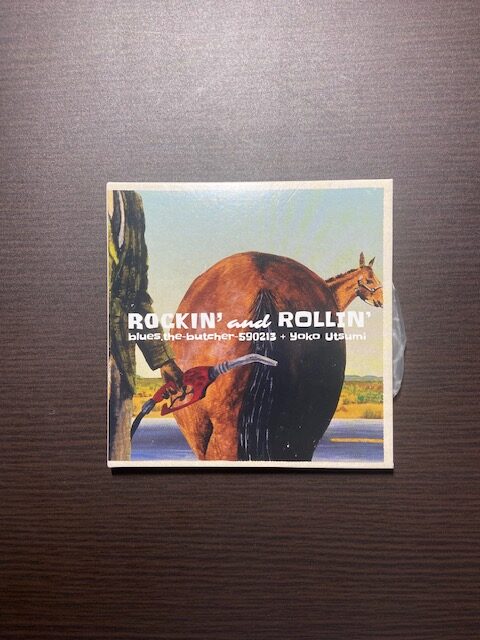

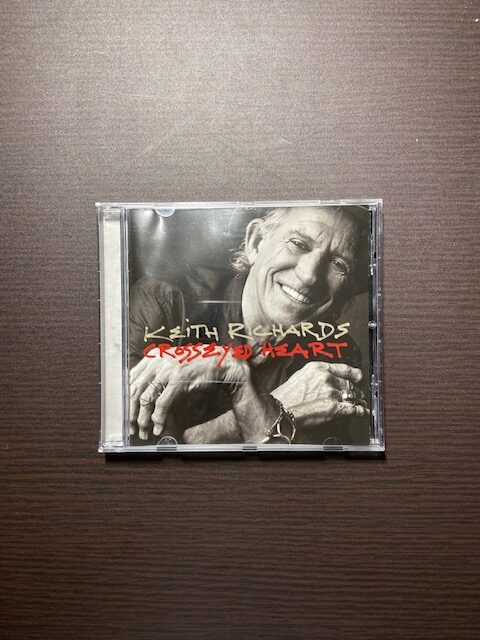

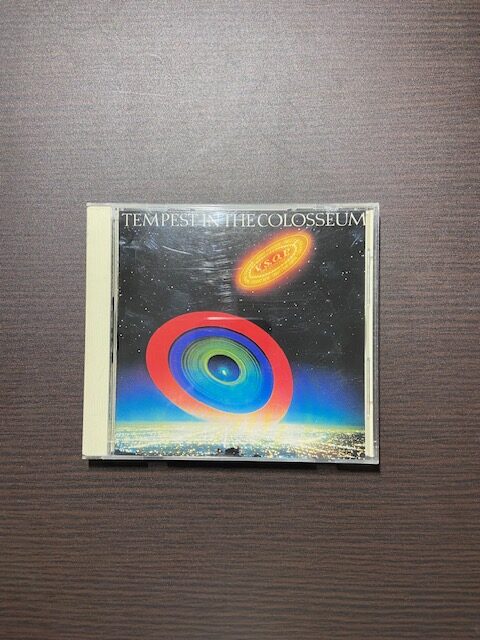

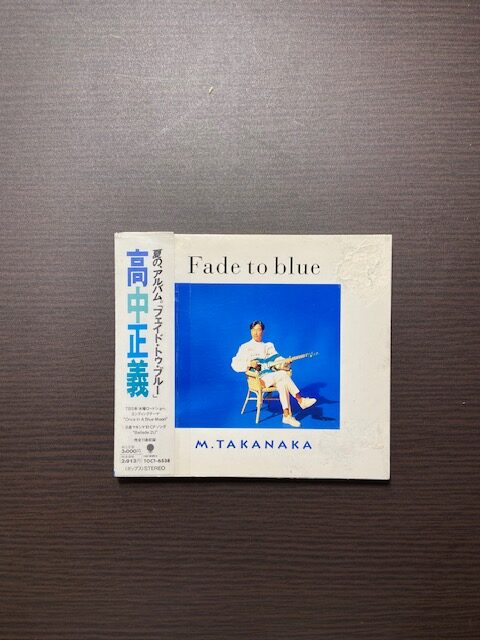

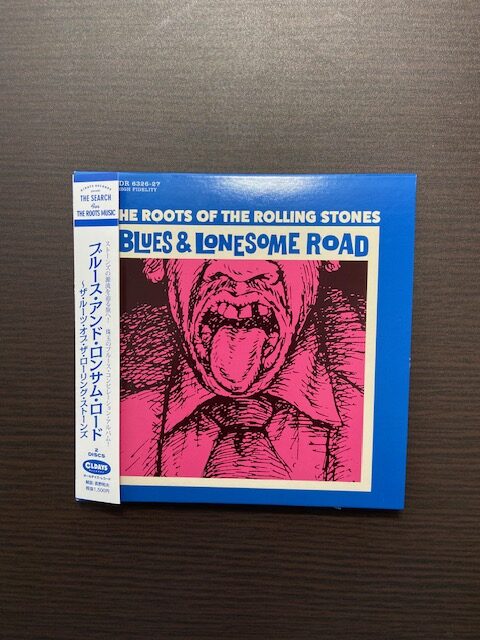

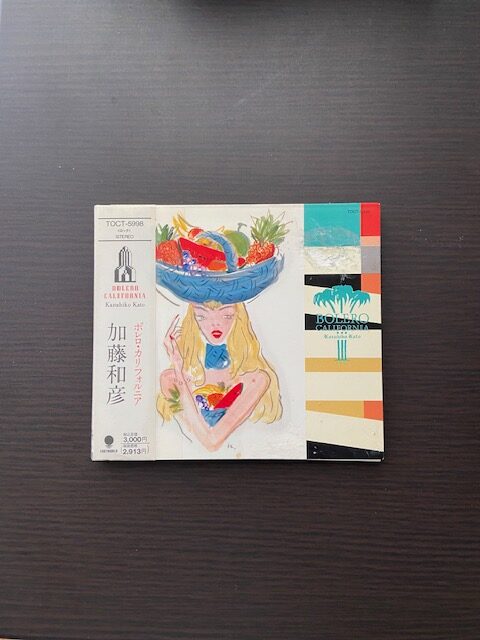

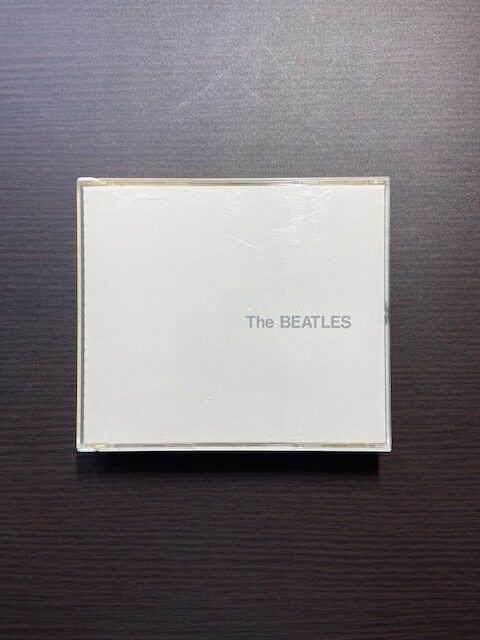

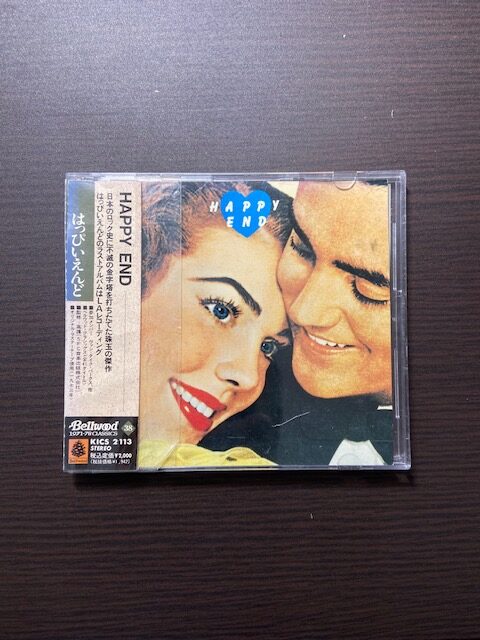

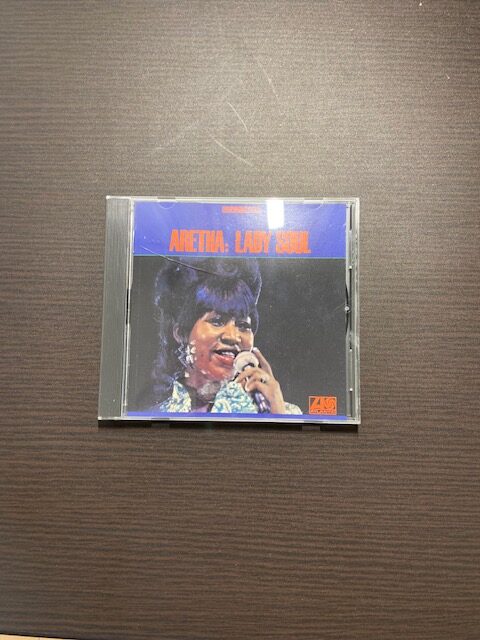

■今日のBGM