小売業の後方部隊はできるだけ小さくすべきだというのが持論だ。特に営業系の本部組織はミニマムにすべきだと思う。会社規模が大きくなってくればくるほど、本部要員が増え、本部要員が増えれば増えるほど現場に余計な仕事が増える。これは間違いなく起こる事実だ。規模が大きくなると全体の把握がしにくくなり、その確認として会議が増える。当然会議が増えると資料が増える。小売業の資料は現場の数字が中心になり、その確認作業として現場への資料作成を依頼する。

GMSの店長時代、日曜の夕方になるとスタッフルームに売場の責任者が集まってきて書類作成をしていた。月曜日に本部の商品部の会議に必要なデータを作成し送付していた。売上より必要な書類を優先してしまう風土になっていた。その後、本部へ赴任して本部人員削減を言い続けたがなかなか組織は変えられなかった。

本部は店のためにある。店の要望を聞いて動くべき場所だと思う。本部のスタッフがいてよかったという風土にする必要がある。本部として商品を作るとき、仕入れるとき、店の状況がわかって、店のニーズがわかって仕入れているか?店に行って店と同じ立場で販売をしているかどうか?そこで気づいたことを売場に反映しているかどうか?売り場のレイアウトや演出は的確かどうか?販売体制に問題はないか?店と意見を交わさないといけない。

本部は偉いと思われがちだ。全然偉くない。店が一番偉い。店が動かなければ会社は成り立たない。ただ本部は店がわからない商品動向の変化や、トレンドの変化などはどんどん発信しなければならない。それも本部で発信するのでなく、現場で指導して実践して初めて情報が広がっていくことに気が付くべきだ。余談だがイトーヨーカドーの会社の組織図は最上部に店が並んでいたと思う。組織図の逆三角形の下に社長、取締役会、株主があった。「店=お客様」が最上位の考え方だった。

どうすればよいか。本部は店長を数年経験したぐらいの若いスタッフを配置すべきだと思う。できればジョブローテーションをして3年くらいの間隔で交代させる。店舗数が少なければ店長兼任が最も望ましい。現場の感覚が必要だし、若いスタッフだとベテランからの意見にも耳を傾ける。現実的には企業は安定感が欲しいのでどうしてもベテランを本部スタッフに登用する。そうすることによる弊害が大きい。若手は意見を言いづらいし、仕事の流れに変化が出ない。(従来の流れを踏襲する。)新しい感覚が生まれない。

経営していた会社では、営業面の本部要員は配置しなかった。管理職はあったが店勤務にしていた。できるだけ現場と本部の距離を作らないことが大事だと思っている。管理職が店を巡回するときは店と話し合い、必ず指示できるような体制にした。本当に営業の本部機能が必要になるのは40店舖くらいになるときだと思う。その時は全体で商品の自主MDができるし、営業面での企画もできるようになる。そしてそういう時でも本部よりも店を優先し若手をジョブローテンションの下、本部に配置したい。

本部と店の温度差はできるだけ少なくなるようにするべきだ。

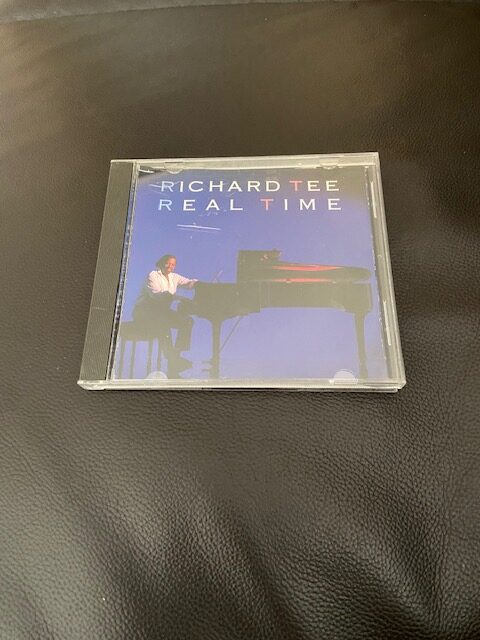

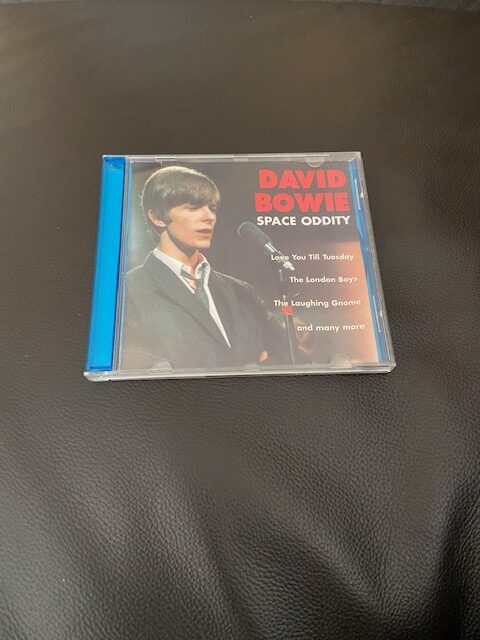

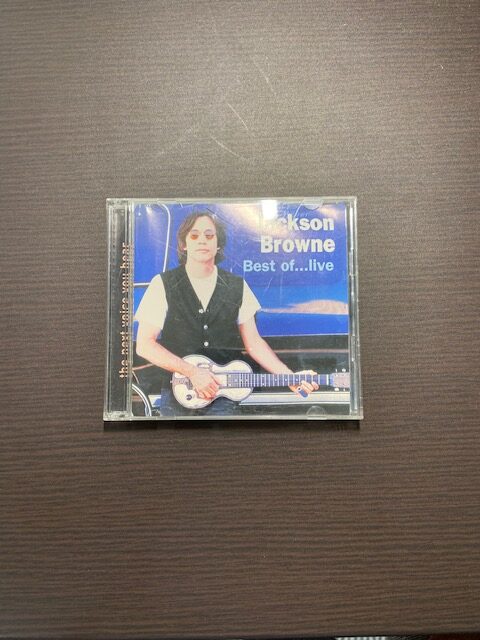

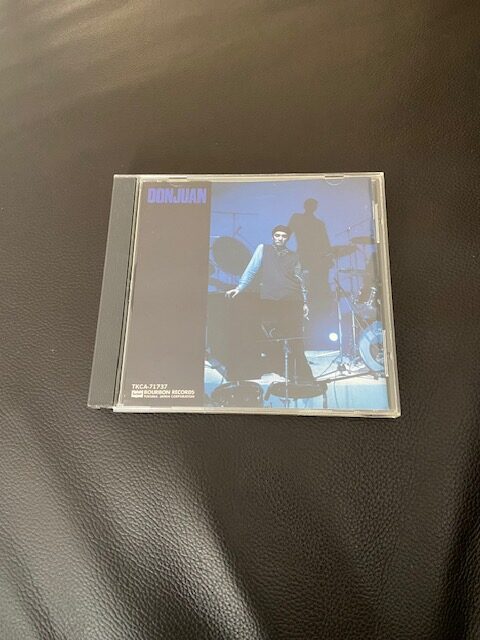

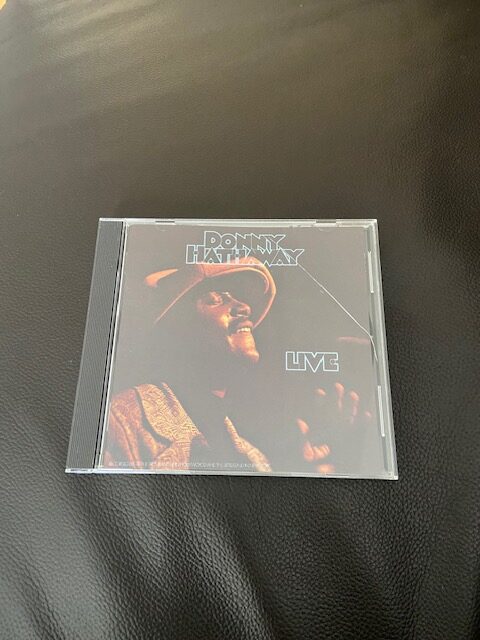

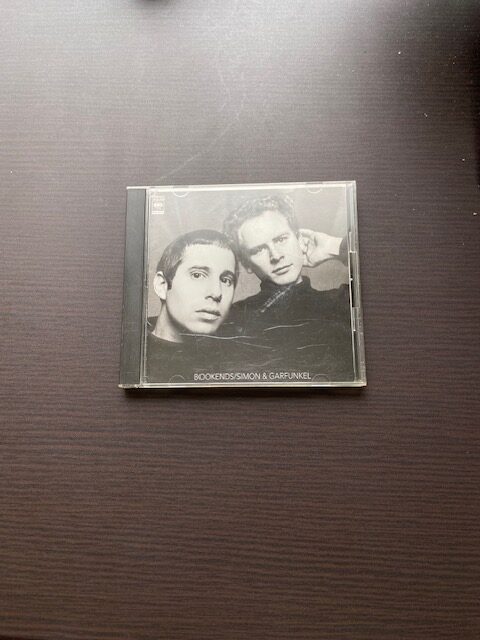

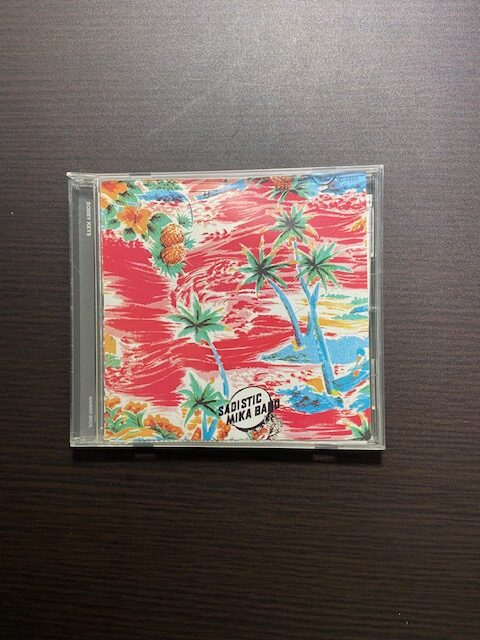

■今日のBGM