イオンモールに代表される大型モールの魅力はどんどんなくなっている。類似したテナントMDのモール乱立により、狭商圏化されてしまっている。量販店(GMS)の乱立期に似てきている。結果的にGMSは、ほぼなくなってしまった。

大型モールの狭商圏化の大きな要因は、テナント構成がどこのSCも類似してしまっていることにある。つまりどこに行っても変わらないので、お客様は近隣の行きやすいSCに行っているということだ。イオンモールの新店には、地元の専門店以外はどこのイオンモールにもあるテナントで固められている。テナント側も、同じラインナップであれば、SCの商圏規模を想定するだけで、おおよその売上は読めるので出店しやすい。ただ他のSCと商圏が重なったりすると、売上は下がってくる。つまり、SCの個性が共通化されると、狭商圏化は進む。

なぜ、新しいテナントをリーシングできないのか?まず、好調テナントのリーシングを優先していることがあげられる。現状では「ユニクロ」や「無印良品」の出店は必須になってきている。そしてその売場は大型化しており、「ユニクロ」は大型モールにおいては平均的にも300坪は必要で500坪規模の店もある。「無印良品」もMDにもよるが大型化が進んでおり、「ユニクロ」同様の面積は必要になってきている。さらに出店を優先するため、低層階での提案になっている。

ここで、家賃設定について考えてみる。大型モールが、どのようにフロア(区画)ごとの資本費を決めているかわからないが、昔在籍したビブレのフロア別の資本費は、グランドフロア(1F)を100として上層階に行くにつれて85%前後?(きちんとした数字があったが・・・)で下がっていく計算だったと思う。当然1階のほうが稼ぐべきフロアということで3階なら1階の7掛強(0.85×0.85)の資本費だったような気がする。つまり上層階に行くほど、低い家賃設定でテナントと交渉できるということになる。「いい場所は高い賃料で、厳しい場所は安くして面白いテナントを導入する」という仕組みだ。現状の大型モールは、1階や2階に人気ある大型区画の導入を優先してリーシングしている。つまりあるべき家賃設定と出店条件がマッチしているのかという疑問もある。

詳しい出店条件は知らないが、デベロッパー側にとって「ユニクロ」や「無印良品」はSCとして必須のテナントになっており、ある程度、出店条件を譲歩しているのではないかと考えてしまう。あくまでも個人的な見方だが、出店を前提に条件面のハードルは低くしているのではないかと思う。最低坪当り賃料を低く設定したり、歩率のみの出店条件にしたり、他の細かい経費(販促費、共益費)をなくしたり、出店優先での交渉はいくらでもできる。そして、さらに大型モールに必須の「家電」「スポーツ」「ハウジング」など大型業種はほかにもある。大型区画が増えれば、当然賃料のしわ寄せは、安い賃料であるべき高層の中小型区画にくる。さらに大手企業の常連のラインアップをリーシングすれば、当然他の区画の賃料は上がっていく。

その環境下で、新規参入したいテナントが出店を検討しても、当然高いハードルでの条件が提示される。賃料だけでなく、共益費、販促費、駐車場負担金、クレジット手数料なども条件に加わる。さらに、敷金や内装工事に加えて共用工事負担金、現場協力金などもある。この条件で、前向きな区画ではなく空き区画を提示されてもなかなか出店できない。近年、資本力のある「携帯ショップ」などの出店が増えている背景にはそういう事情もある。

一方、不動産系の大手であるららぽーとは、GMSと取り組まない分セレクトショップとの取り組みなどを強化しており、都市型のイメージは強い。ただ、テナントの幅は出ているが、立地からくる賃料の高さや、サーキットモールの構造的なデメリットも抱えている。

1960年代からのGMSは約50年で終焉を迎えてきた。1990年代にスタートした大型モールももうすでに30年以上経過し、過去のGMSと同様の課題を抱え始め、成熟期から変革期になりつつある。その大きな武器であるテナントリーシングの課題を、再度見直す時期に来ているように感じる。

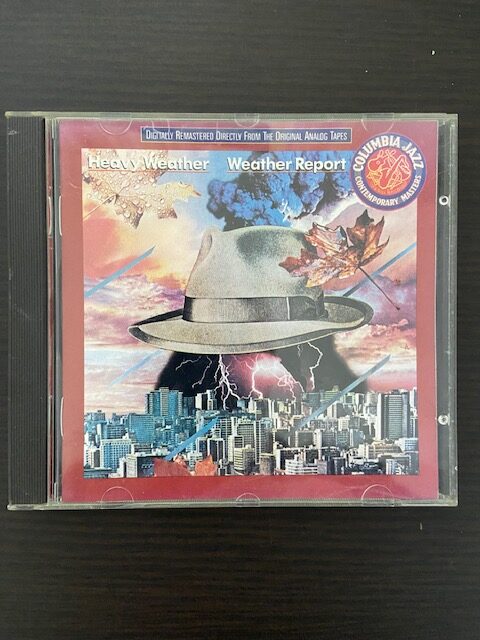

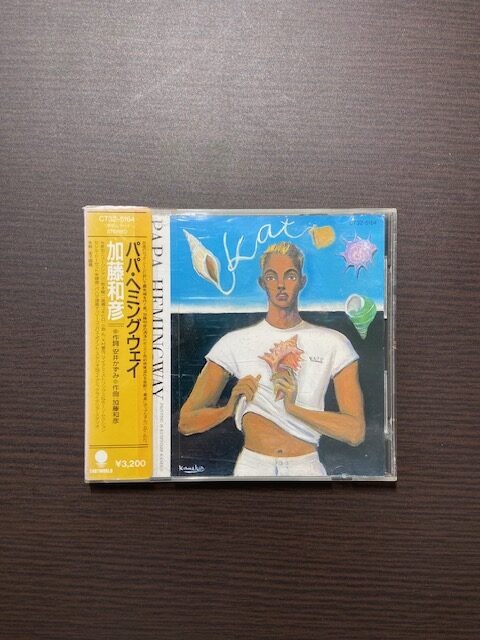

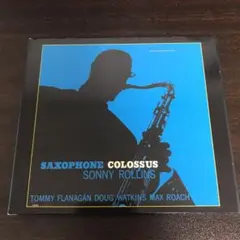

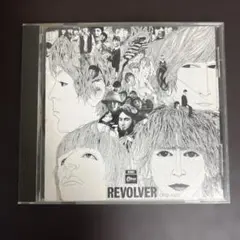

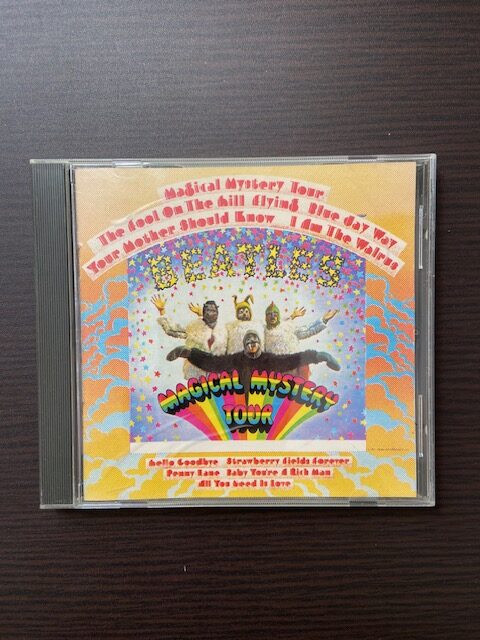

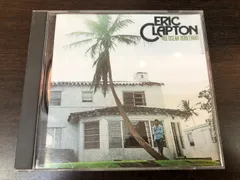

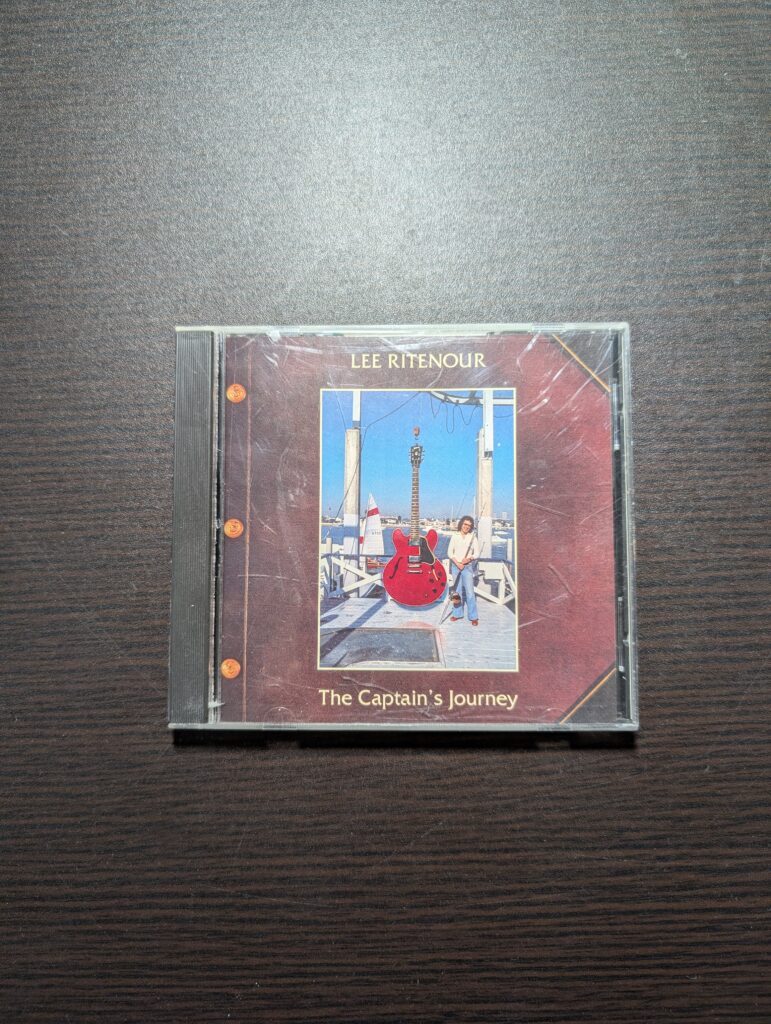

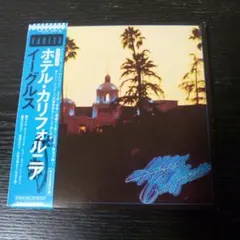

■今日のBGM