先日、ライトオンに続きマックハウスもTOBが発表された。TOBの価格は1株当たり32円で、チヨダが全株売却する。ジーエフホールディングスが投資会社を通じてその株を取得する。10月11日時点の終値は334円なので90%安の価格になる。

ジーンズ業界は厳しいと書いてきたが、ライトオンに続いてマックハウスも売却される。マックハウスに関しては親会社が靴業界の大手チヨダだったので、まだ猶予はあると思っていたが、ライトオンとほぼ同時期に発表された。

チヨダも靴業界ではABCマートに大きく水をあけられ、本業重視する方向かもしれない。赤字の子会社には構っていられないということだろうか?チヨダはもともとテナントとしてはダイエー寄りであり、イオン系には出店が少なかった。その流れで郊外モール(RSC)の流れに乗れず伸び悩んでいるように感じる。マックハウスも同様の戦略もあり270店舗の規模の割には、売上面ではライトオンと大きな差がある。店舗の大きさにも差があるが、1店舗当たりの売上がライトオンの半分ぐらいの数字になっている。

これでジーンズ業界は大きく変わる。マックハウスはワールドの「ハッシュアッシュ」との取り組みで少し上向きかなと感じていたが、このTOBでワールドとの取り組みはほぼ終わるだろう。今後株を取得するジーエフホールディングスは、ファッション系では、ジャバグループやテットオムをグループ会社にしているが、現状のMDとの相乗効果は弱い。ただ、今後の方向性は、ライトオンと同様に、ターゲットをファミリー層に変更し、ジーンズのイメージを弱め、オリジナル比率を上げていくことは間違いない。

ジーンズ業界については、ジーンズの原点と言われるリーバイス501が2万近くするようになり、完全に客層は変わっている。値段や履きやすさを求めれば当然ユニクロやGUに流れていく。昔からのコアな客層はジーンズテイストを持ったセレクトショップに流れていっている。そしてその客層は大きく減っている。わずかにBshop系ブランドとセレクトされている地方専門店は新鮮なにおいもあり、客数を伸ばしているように見える。ただ客層を選ぶのと、商品のバッティング問題が大きく、店舗数は広げにくい。

一昔前のNBジーンズ全盛時代は完全に終わっている。ビジネスモデルも市場に合わない。サイズが細かく、そのため在庫回転率は悪く、キャッシュが回らない。ライトオンもマックハウスも年間2回転前後の回転率になっている。売上が落ちてくると当然仕入れられないし、品揃えもできなくなる。さらに、売上の補完として、回転率が高い商品を仕入れることで、店のイメージが変わり、従来の客層は逃げる。そうはいっても、ジーンズカジュアルは見せていかねばならない。その繰り返しで品揃えが崩れていく。ジーンズ専門店からスタートした、アダストリアやパルグループはさすがに先が読めていたのかもしれない。

チェーン展開するジーンズ専門店、ジーンズカジュアル専門店の時代は完全に終わった。

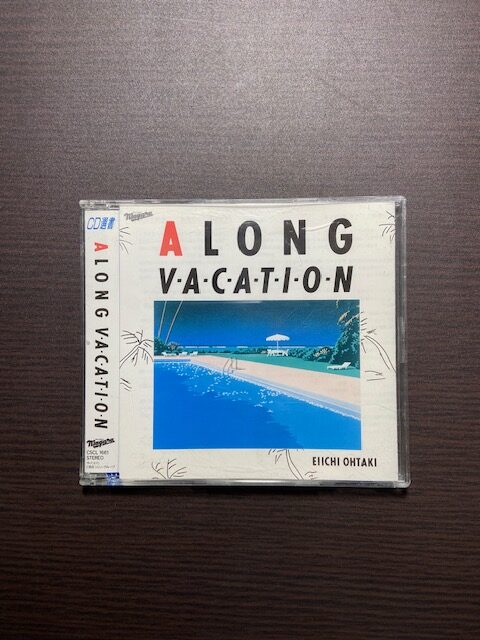

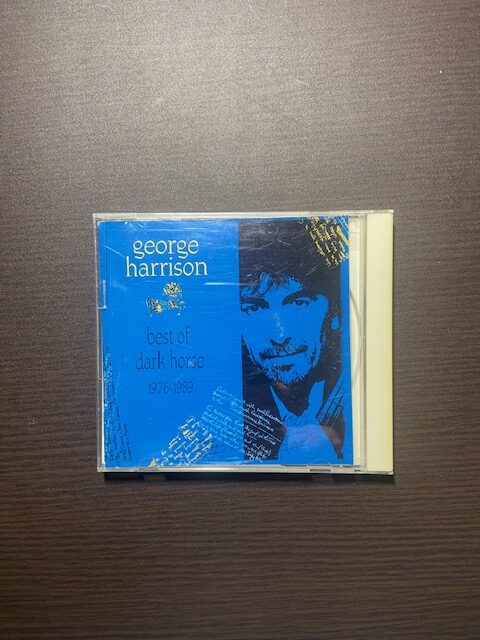

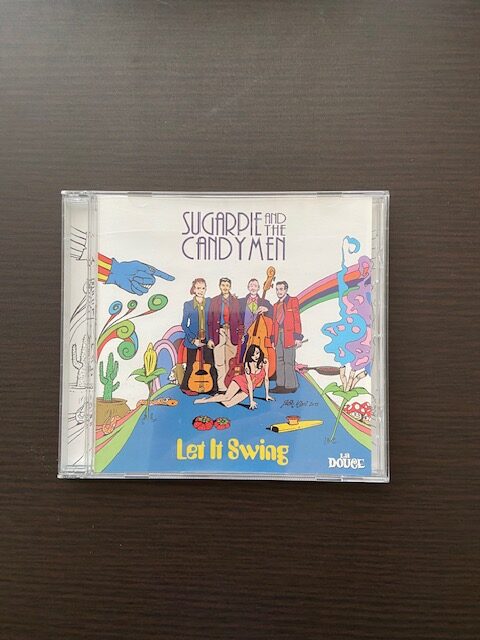

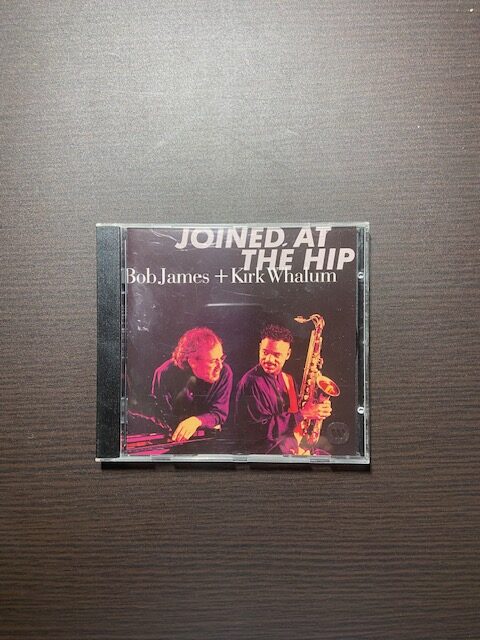

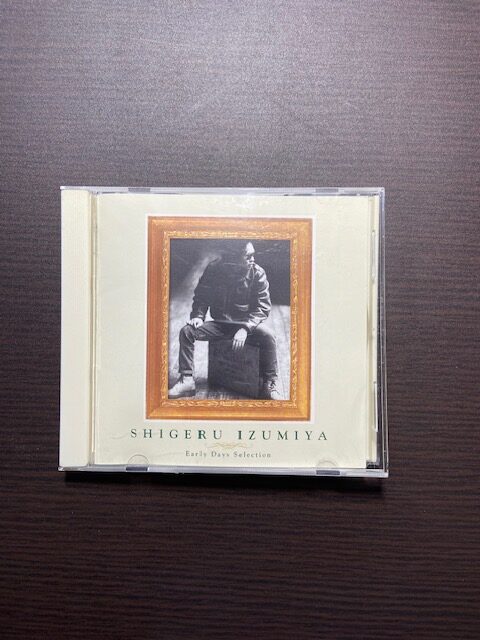

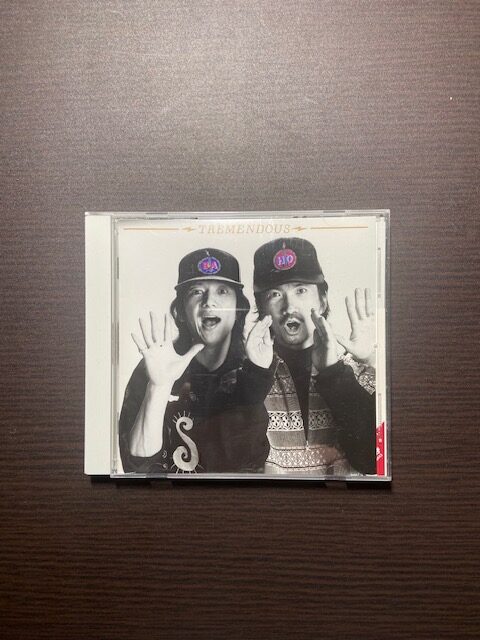

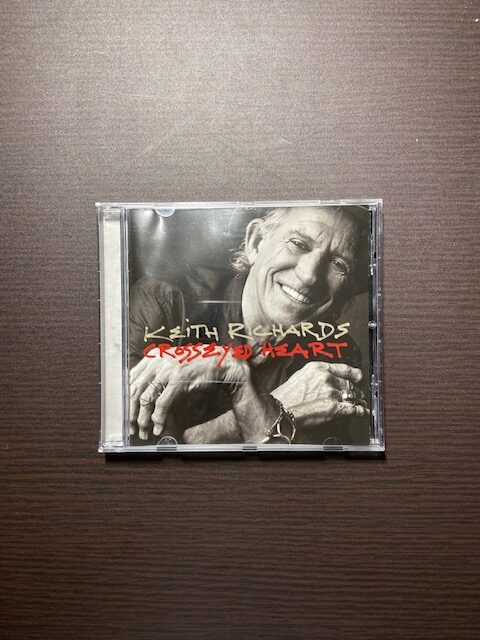

■今日のBGM