もともと買物は好きだし、食品売場も好きなので、デイリーの買物にはほとんど同行している。大変失礼なことではあるが、イオンへ行くときは5%オフの日とポイント10倍の時だけに限られている。それでも、ポイント10倍の日はかなり多いので回数は多い。そんな中、今月は11日~14日までイオンペイでの買物でポイント20倍となっている。前回も8月にあった記憶があるので決算前にやるのかもしれない。

ポイント20倍だと具体的には10000円の買物に1000円のポイントが付与され、そのポイントは後日使用することができる。一時的な割引とは違うが、1000円引きとほぼ同じ感覚と捉えられる。そのポイントを使うことで再来店を促せるし、固定客化にはつながる。

少し仕組みを調べてみたが、複雑だった。10000円の商品をポイント分1000ポイント(20倍)付与で売った場合、ポイントは将来使える価値として計算する。商品の売上は10000+1000=11000となり、現状の価値10000が10000×(10000÷11000)≒9090で売上は9090円となる。7掛けで仕入れたとすれば原価は7000なので利益額は2090と減る。そして本来発生する利益額との差3000―2090が契約負債としてBS(貸借対照表)に残る。そして後日1000円(原価70%)の商品を 全額ポイント(1000pt.)で払ったときに、売上910(BSの負債の額10000-9090)でその原価700となり利益は210となる。つまり合算すると10000円の商品の原価は7700となっており、利益額は2300で当初の利益額から-700の実績となる。簡潔に言うとすれば、通常販売なら11000(10000+ポイント分)売上原価7700、総利益3300(30%)の費用を分散させることによって、売上10000、売上原価7700、売上総利益2300(23%)とさせている。これにより、一気に利益をマイナスさせなくてすむようにしている。ただ、利益は当然マイナスする。

では、その原資はどこから出ているのか?明確にはわからないが、20倍ものポイントを付与する際は、基本ポイント(1倍)はイオンリテールが負担し、イオンペイの利用促進の目的の際はイオンフィナンシャルサービスが広告宣伝費として負担すると書いてある記事もある。どこが負担してもイオングループなのだが、一番傷が浅いのは上記した経費処理ではないだろうか。ポイント分をすべて経費で計上すれば非常に大きなものになる。どちらも収益面でのマイナス要素にはなるが、おそらく、金をイオングループで落としてもらおうというグループの政策だと思う。グループの収益構造を見れば、金融事業がリーダーであり、従来の中心事業の小売りが手段になっているようにも見える。そう考えれば利益貢献が小さいイオンリテールの存在価値もある。GMS事業をやめない理由にもつながる。

こういう販促とその実態を見ると、中小小売業はもう完全に大手企業には太刀打ちできないのではないかと考えてしまう。ただ、そうなれば大手企業の中で小売業はだんだん縮小されていくのかもしれない。マルイがフィンティック事業(金融情報業)で営業利益の8割を占め、小売業がなくなりテナント収入中心になっていったのと、同じトレンドともいえる。打算的に考えると、イオンも今後のステップとしてはGMSをやめて、イオンモールでのテナント化が普通の流れになるが、そうならないのは、まだまだ金融事業の規模が目標に届いていないということかもしれない。それとも、GMS創業者の意地なのか?

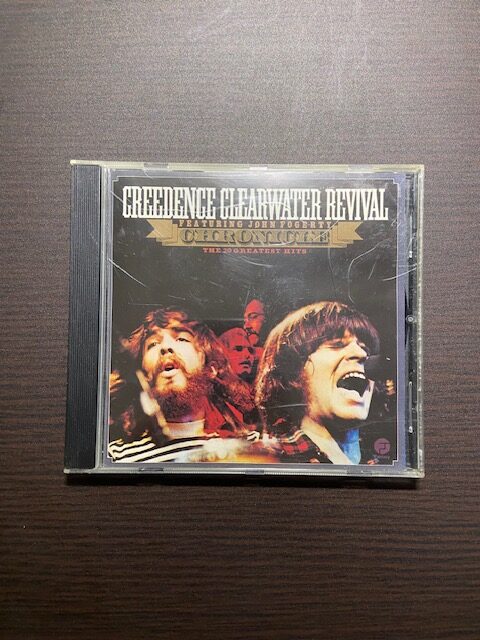

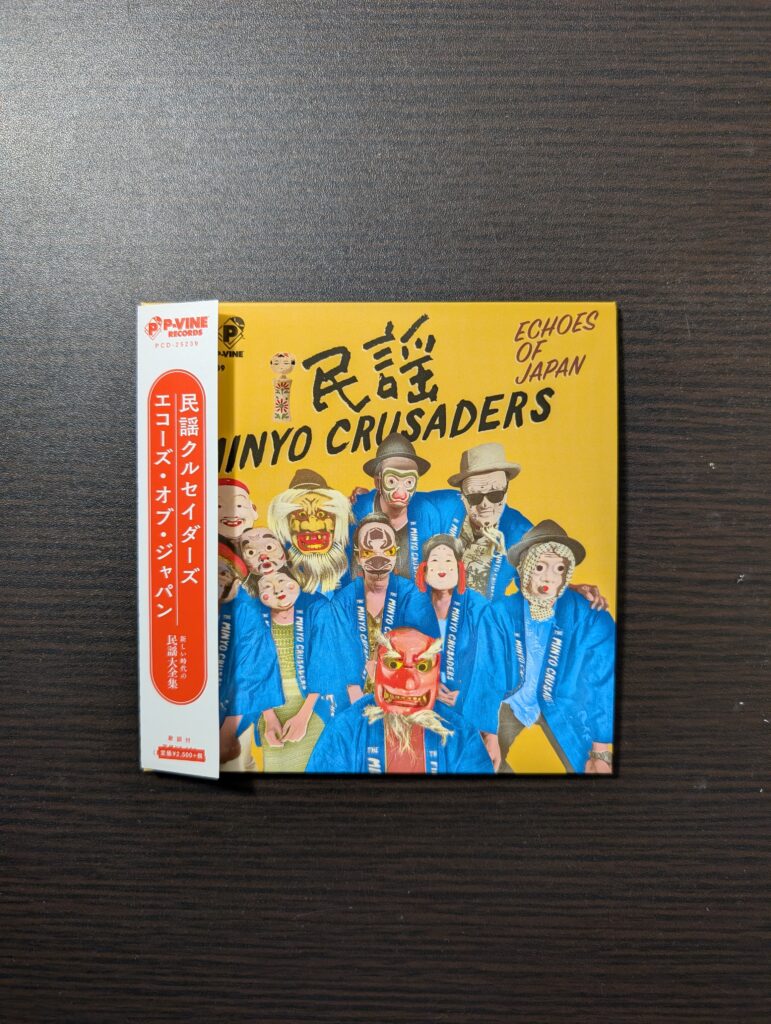

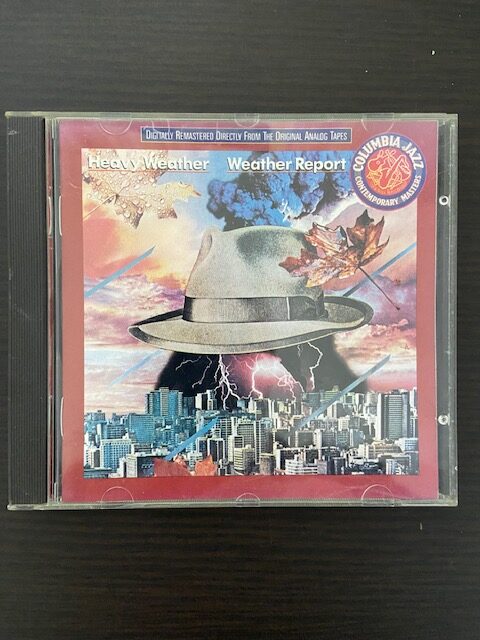

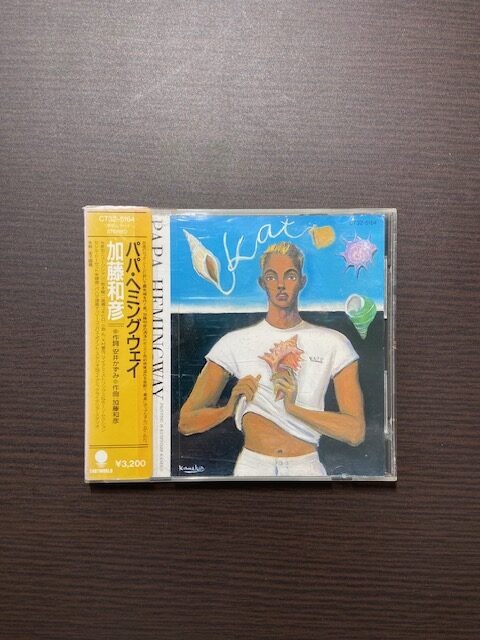

■今日のBGM