「ドルチェ&ガッバーナ」「ビブロス」「アイスバーグ」「イスタンテ」「フェラガモ」「ジェニー」「フェンディ」「バリー」「バレンシアガ」「カステルバジャック」「バジーレ28」「ルチアーノソプラニ」「エンリココーベリ」・・・

百貨店のインポートの売場ではなく、1989年にオープンしたマイカル本牧5番街のオープン当時の「ネビュラ」と呼ばれたフロアのブランドショップ名になる。暗い街並みのようなフロアに海外ブランドが30店舗以上あったと思う。他のエリアに「ビームス」もあった。その他ニューヨークの「アポロシアター」や名画座の「シネスゥイッチ」などもあった。2番街がサティで5番街の「ネビュラ」はビブレが運営していた。

先日、ネット記事で「廃墟モール」について書かれていて、「マイカル本牧」が取り上げられていた。興味を持って読んだ。ただ、事実廃墟モールなのだが、同じ筆者が書いている「ピレリ守山」や「印西ビッグホップ」と同列では語ってほしくないという気持ちも強い。

マイカル本牧オープン当時、サティの商品部にいて、微力ながら立ち上げに加わっていた。この記事の筆者が言っていることは、オープンにかかわったほとんどすべてのスタッフは当時からわかっていた。「アクセスが悪い」「横浜や元町が近い」「大きすぎる」など・・・我々の中でも一番大きな声は「商圏の半分は海」ということだった。つまり足元のデイリー客が、安定してこないことが致命的だとわかっていた。この後、マイカルは「マイカル小樽」も開業する。ここも商圏は半分海だった。「マイカル小樽」にも、晩期はビブレの営業部にいてかかわっていた。両方の施設とも買物する店ではなく観光に来る店になっており、極端に言えば「大きなスーベニア店舗」になってしまっていた。

当然、経営側ではなかったので、出店に対してどういう決定経緯かはわからないが、きれい事で言うと経営者の「夢とロマン」、「郊外型SCへの取り組み」であり、ファッション業界ではどうしても下に見られる「量販店の意地」もあったのかもしれない。オープンから数字は厳しく、いろんな手を使って売上を計上していた記憶がある。経営側の間違いに誰も進言できなかった社内事情の結果が、その後の結末に導いた。さらに、過剰投資が有利子負債を増大させていった。

ただ、計画を実行すべく動いたスタッフは、社外ブレインも含めて優秀で、商業施設として見ると、量販店のSCとしては極めてすごいものだったと思う。大きな投資金額や優秀な外部ブレインを使ったとはいえ、店舗デザインやブランドリーシングは画期的だった。冒頭に標記したブランドは、バブル期ではあったが、今でも人口100万以上の大都市にしか出店しない。決して「ららぽーと」にも「イオンモール」にも「地方百貨店」にもリーシングできない。

日本の大型モール(RSC)のスタートをどう捉えるかだが、1981年に「ららぽーと船橋」(現トーキョーベイ)がオープンしているが、本格的にスタートしたのは2000年オープンの「ダイヤモンドシティ川口」(現イオンモール川口前川)でそこから2002年「ダイヤモンドシティ伊丹」(現イオンモール伊丹)と続いている。その後、ダイヤモンドシティはイオンモールとなり郊外での大型モール事業が広がっていった。その間ららぽーとも都心近郊に出店を重ねており現状に至っている。

マイカル本牧は1989年に11番街までの大型商業施設を開業した。その後1997年に「マイカル明石」を開業し2核1モールのRSCをスタートさせ、1999年に34万㎡の「マイカル小樽」をオープンさせている。マイカルは大型モールの計画を早くから進めていった。2核を「サティ」と「ビブレ」にしようとしたことや、立地に無理があったため、成功には至らなかったが、間違いなく現状のイオンモールやららぽーとなど大型モール成功の礎にはなっている。その後、マイカルは過剰投資による有利子負債の増大で倒産したが、マイカル本牧は国内最初の「時間消費型」のSCとして大きなインパクトを残した。あの当時「ドルチェ&ガッバーナ」や「ビームス」が入っていた商業施設を量販店が作り上げたということも忘れてほしくはない。

30年以上前でも、現在同様、小売業にマーケティング理論はあり、商圏の調査や分析などは当然実施する。それでもその分析に反して出店せざるを得ないこともある。マイカル本牧の出店は「バブルの時代」という時代背景だった。現状主流のイオンモールも、地方人口の大幅減少で、近い将来「廃墟モール」になってしまうかもしれない。やはり「廃墟モール」への大きな要因は、SCオープンにおけるマーケティングや設計の不具合より、「時代の変化」に尽きるのではないかと思う。

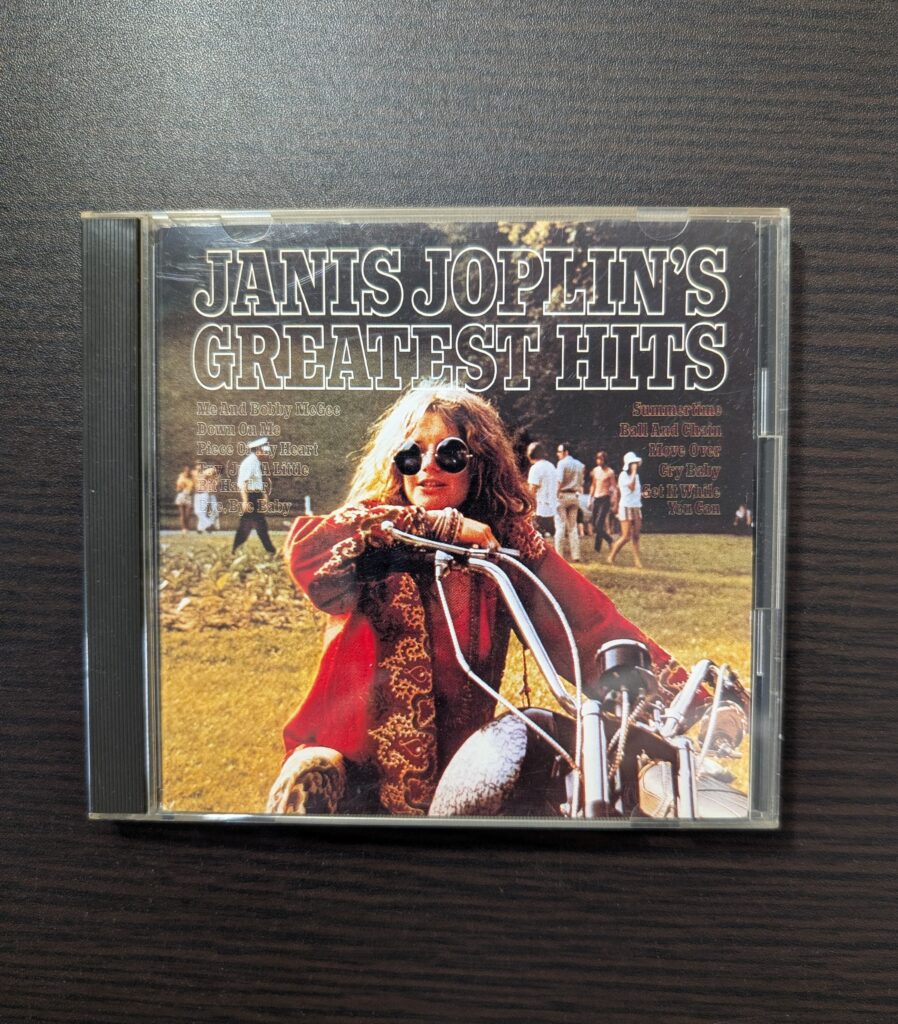

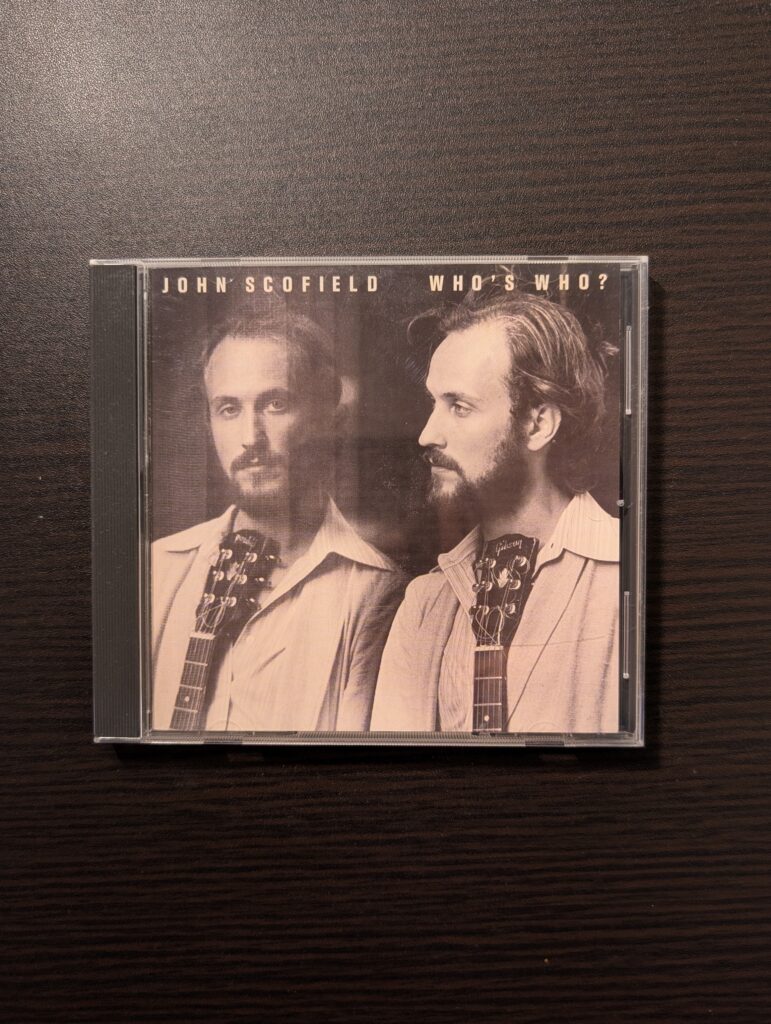

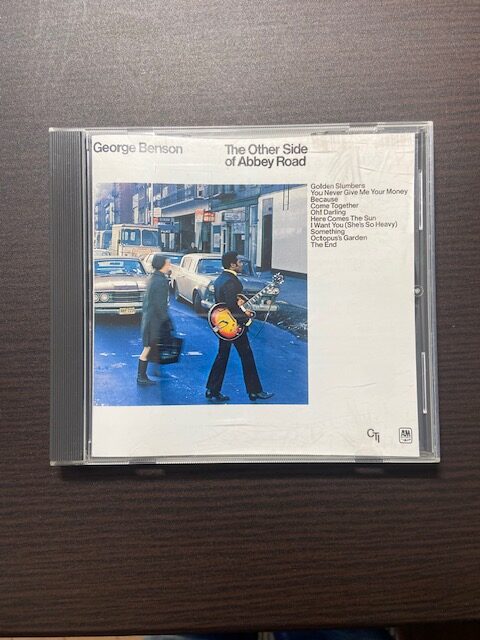

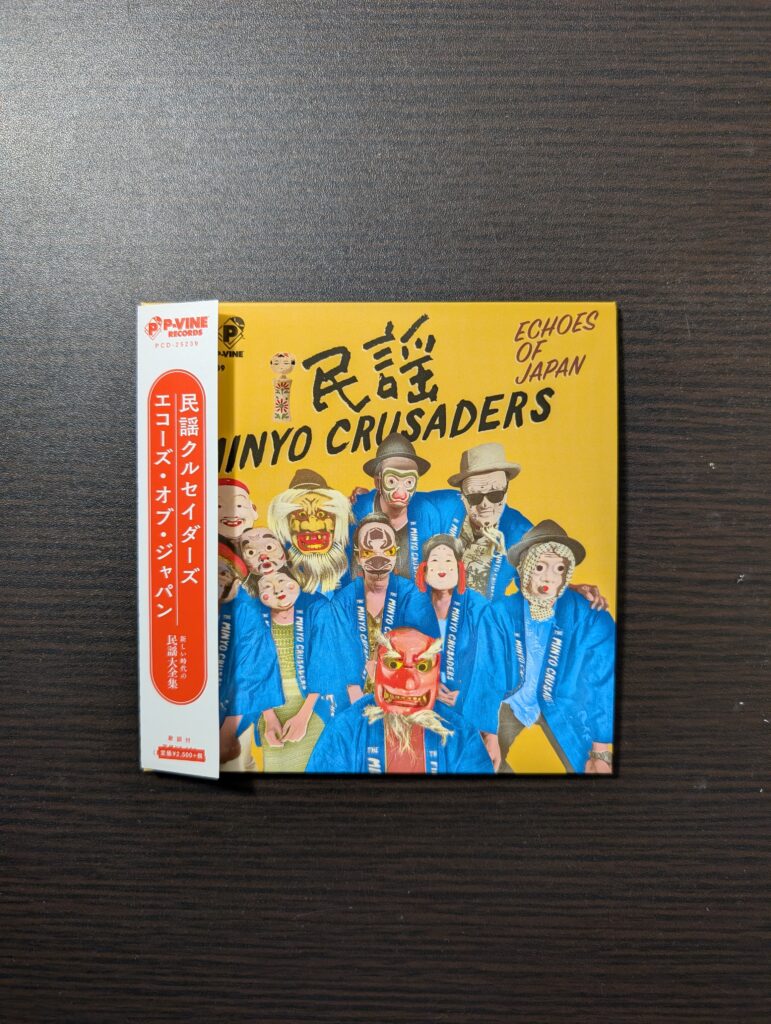

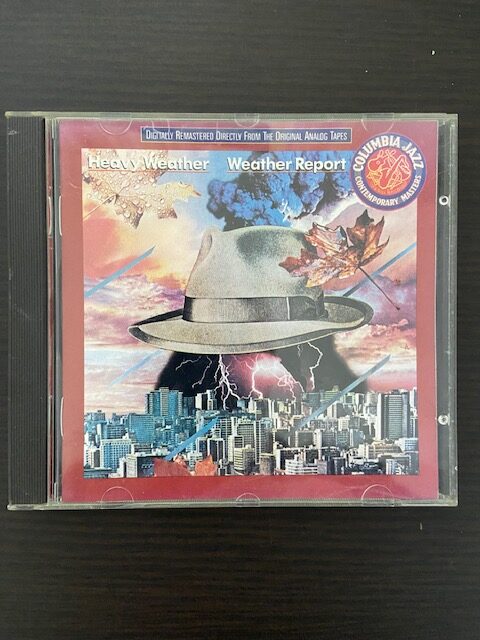

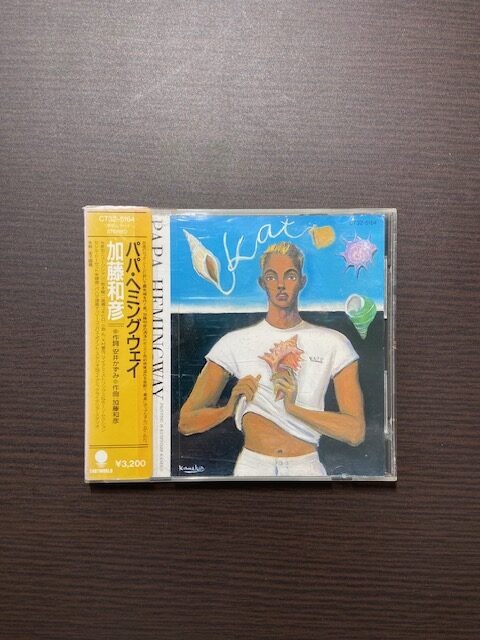

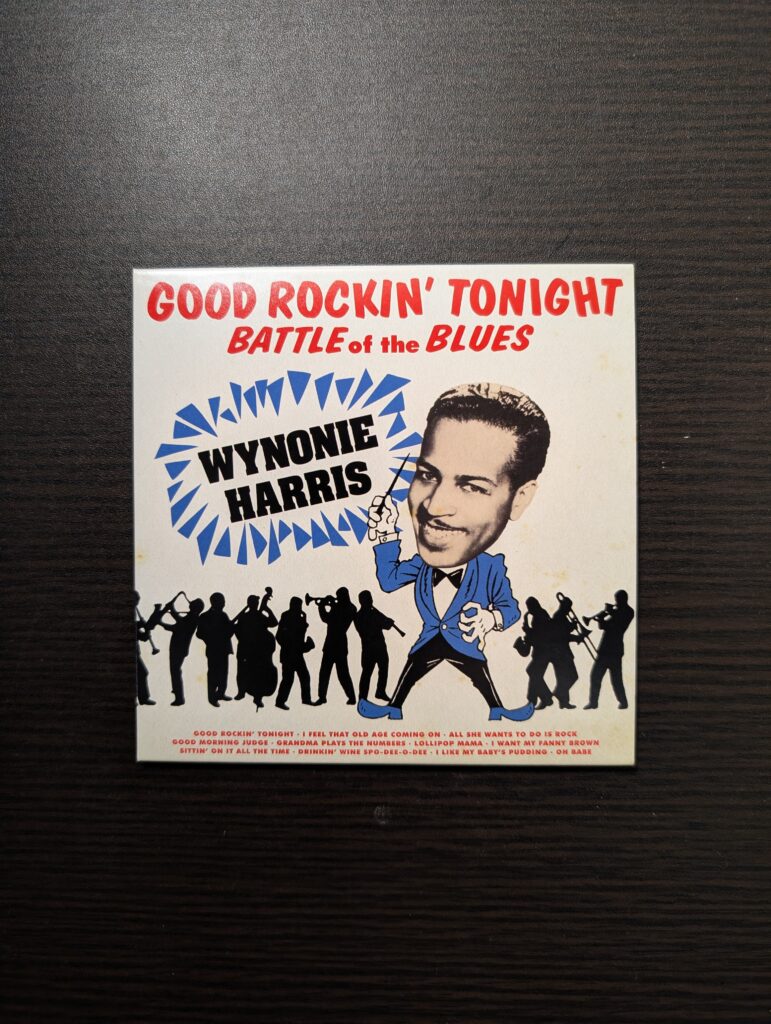

■今日のBGM