前回、標題について少し納得いかない気持ちで書いていた。大型モール(RSC)が多すぎるということが大前提ではあるが、理想のテナントゾーニングも大きく変化があるのかもしれない。「ファッションビルがなくなりつつある」のブログの中で年齢別人口について書いているが、その構造は大きく変化しており、客層の変化がRSCの寿命にも影響があるのではないかと考えられる。

RSCの開発が進みだした2000年と一昨年2023年の年齢別人口を見てみる。(単位:万)

0~14才 2000年 1850 構成比14.6 2023年 1417 構成比11.4:

15~29才 2000年 2575 構成比20.3 2023年 1821 構成比14.6

30~49才 2000年 3366 構成比26.5 2023年 3031 構成比24.4

50~64才 2000年 2696 構成比21.2 2023年 2544 構成比20.5

65才以上 2000年 2204 構成比17.4 2023年 3623 構成比29.1

まず顕著なところでは65才以上(所謂年金世代)の人口を見ると、2023年は2000年の人口が164.4%と増加し、人口構成比も大きく上昇している。ちなみに2023年最も多い年代層は65才以上で、2000年に最も多い年代層は30~49才となっている。人口構成比も2000年はRSCでのメインターゲットの30~49才を中心にきれいに分布されているが、2023年は高年齢層に引っ張られている。つまり、2000年は本来の「お母さんと子供たち」だったのが「おばあちゃんとお母さん」に変わったというイメージがある。

29才までのヤング層は総人口も73.2%まで落ち込み、特にRSCでの購買動向も弱いのでティーンズヤングターゲットの店舗は当然厳しくなる。そうなると高年齢層が大幅に増えている現状、可処分所得は間違いなく減ってきており、値段を打ち出していく商売は当然のように増えるし、そこが集客のポイントになる。食品以外では高年齢者でも違和感ないファッションで値段志向も強い店舗が賑わう。今売れているRSC内の大型店はすべて当てはまる。

高年齢層が増えると、車での来店手段も減っていく。つまり、商圏は当然狭くなり、買い上げ点数も減ってくる。さらに所得も減るので実需品へ流れが強くなる。本来RSCが求める広域商圏で時間消費型ではなくなってくる。

では今後SCの流れはどうなるのだろうか?所得が減っていく高年齢層も取り込めるSCに流れていくような気がする。当然商圏は小さくなる。従来のGMSなどの立地でMDを変えていったコミュニティSC(CSC)や食品SM中心のネイバーフットSC(NSC)が再度活性化する気がする。消え行くGMSは画一的なレイアウトで効率を考えた売場に魅力を感じなくなっただけだと思う。価格志向のSMは媒体でも多く取り上げられている。衣料品でも「ユニクロ」「GU」は人気だし「しまむら」や「西松屋」などの大型店も好調を続けている。「ニトリ」や「無印良品」などの生活関連の大型店も業績はいい。そういったテナントをうまくミックスすれば高年齢化にも対応できるように思う。

大型モールはあまりにも乱立しすぎている。RSCの周りにCSCやNSCがあることが、本来のあるべき姿だと思う。各大手小売業も収益構造が変化している。多すぎるRSCをどう変えていくかが企業としても大きな問題になってくると感じる。

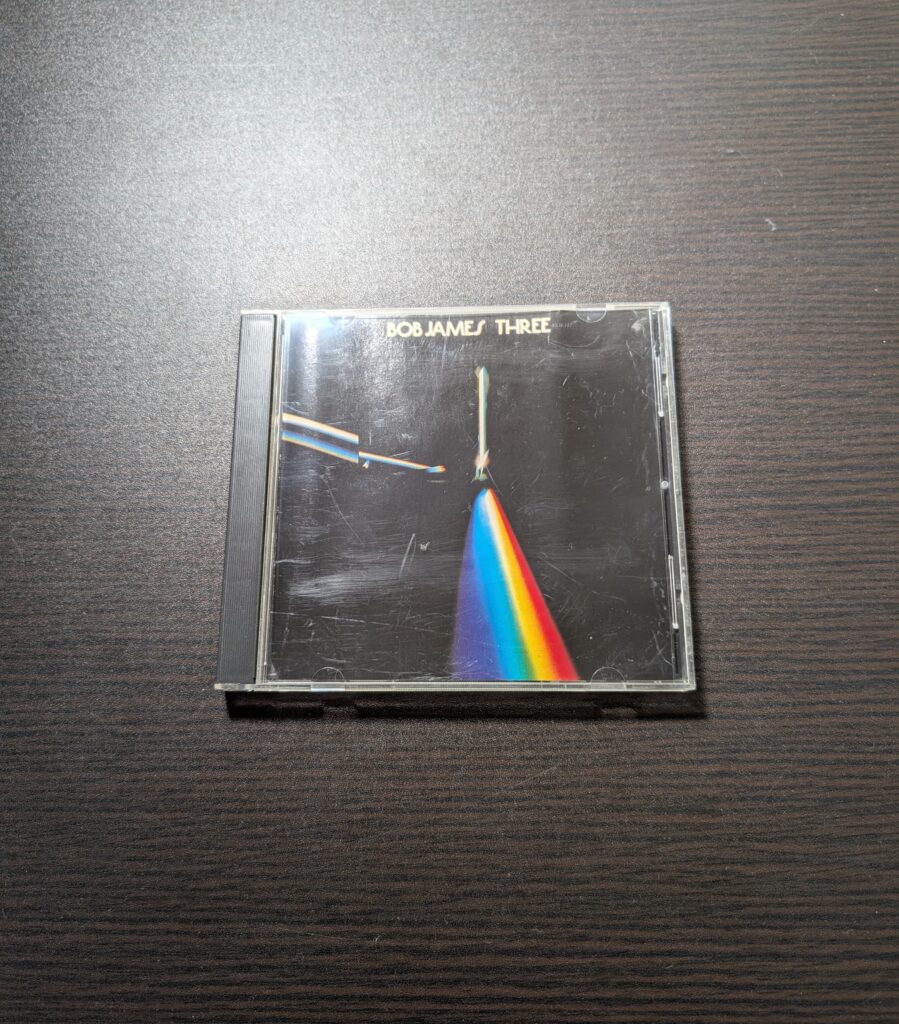

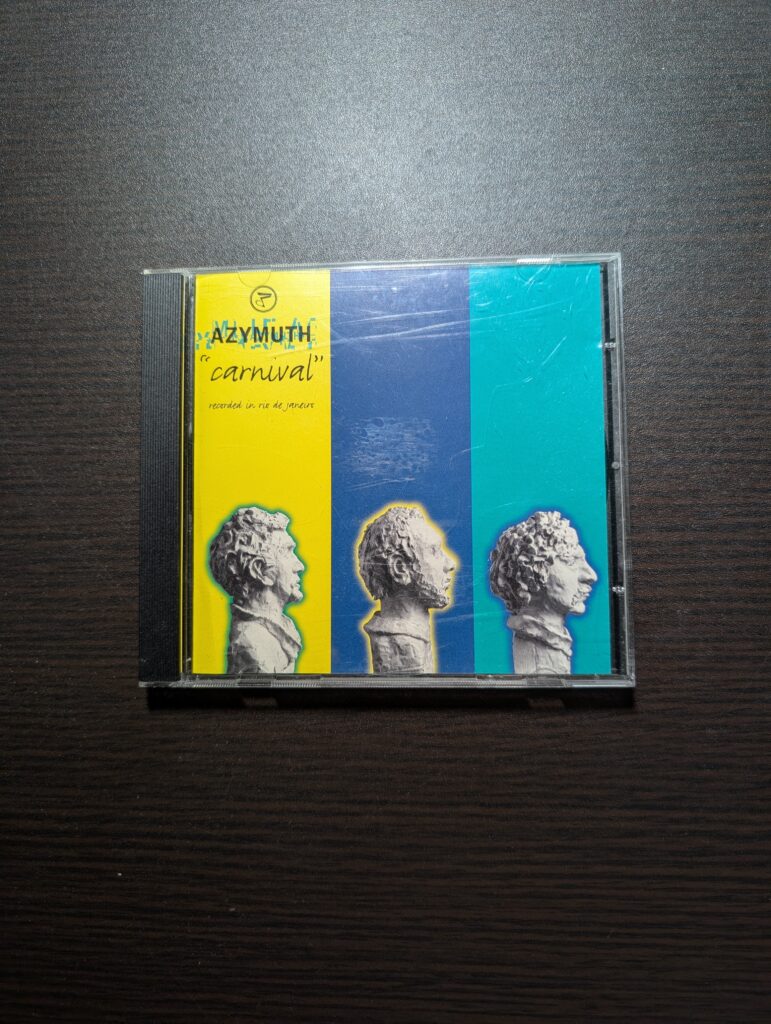

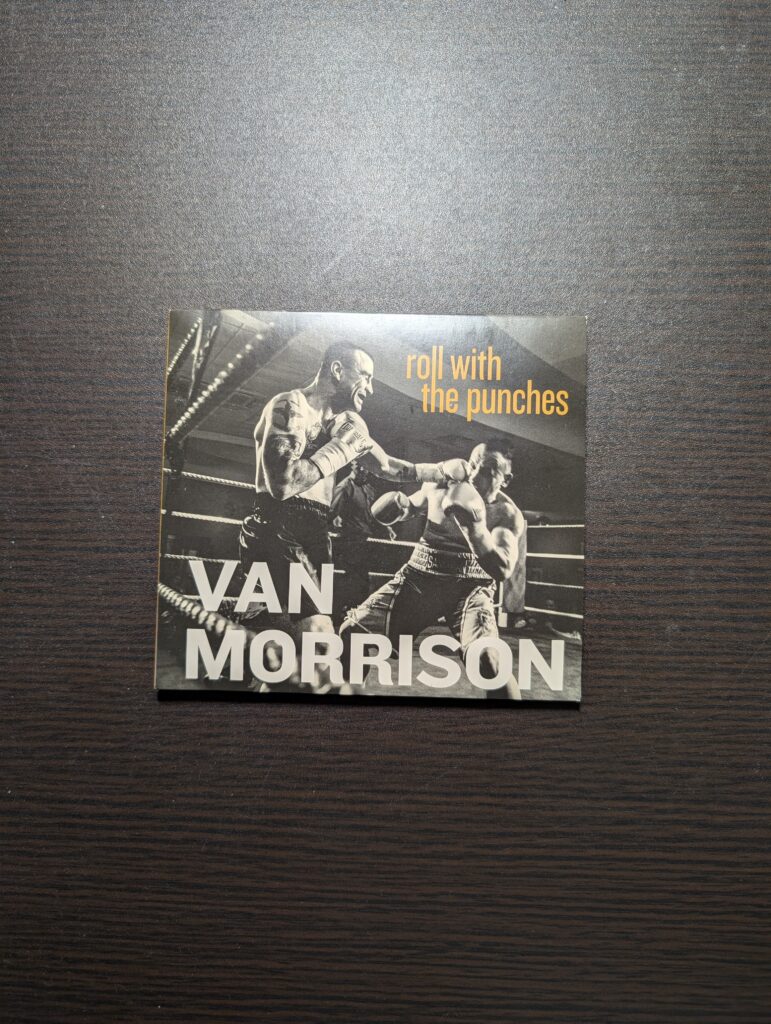

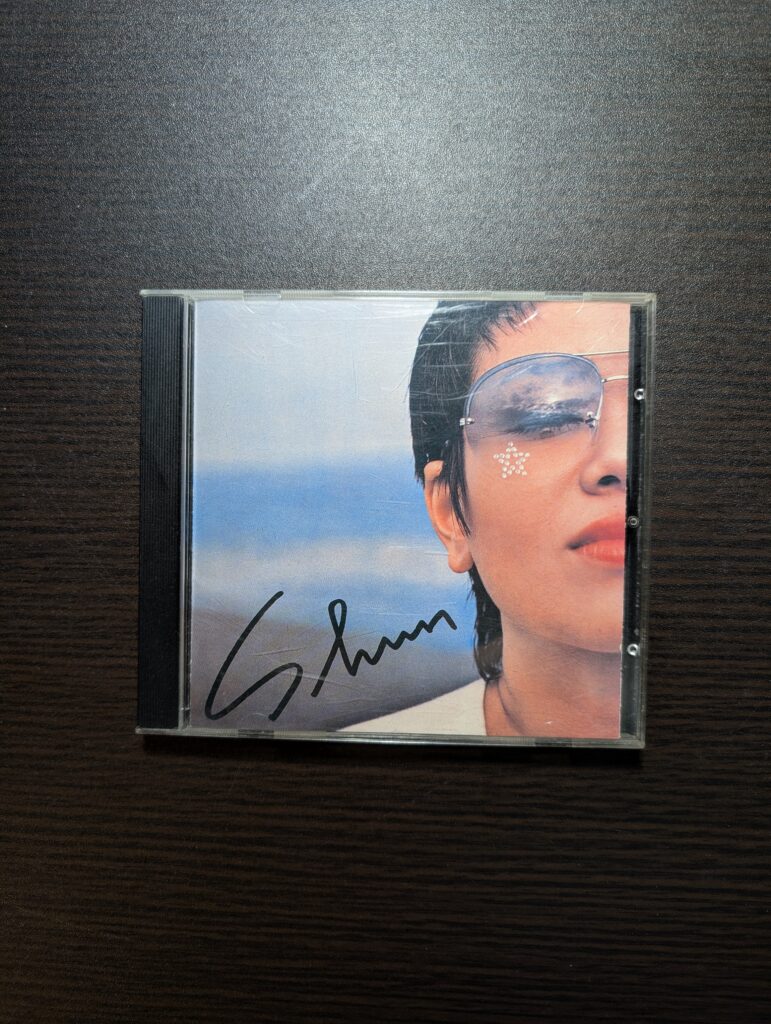

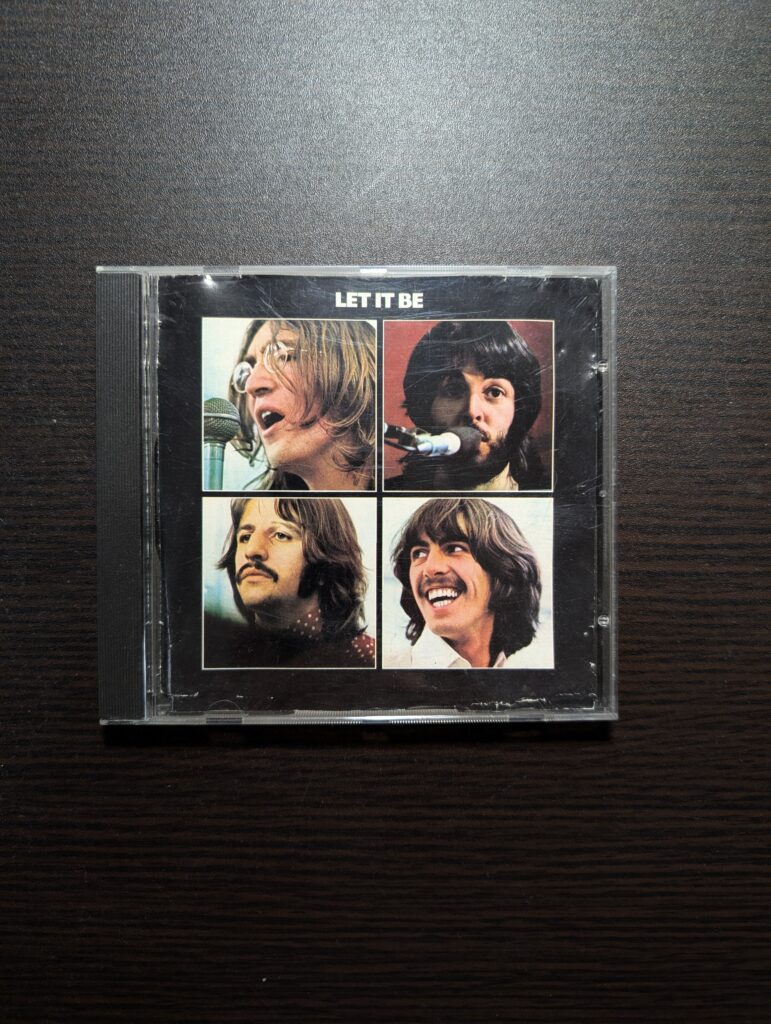

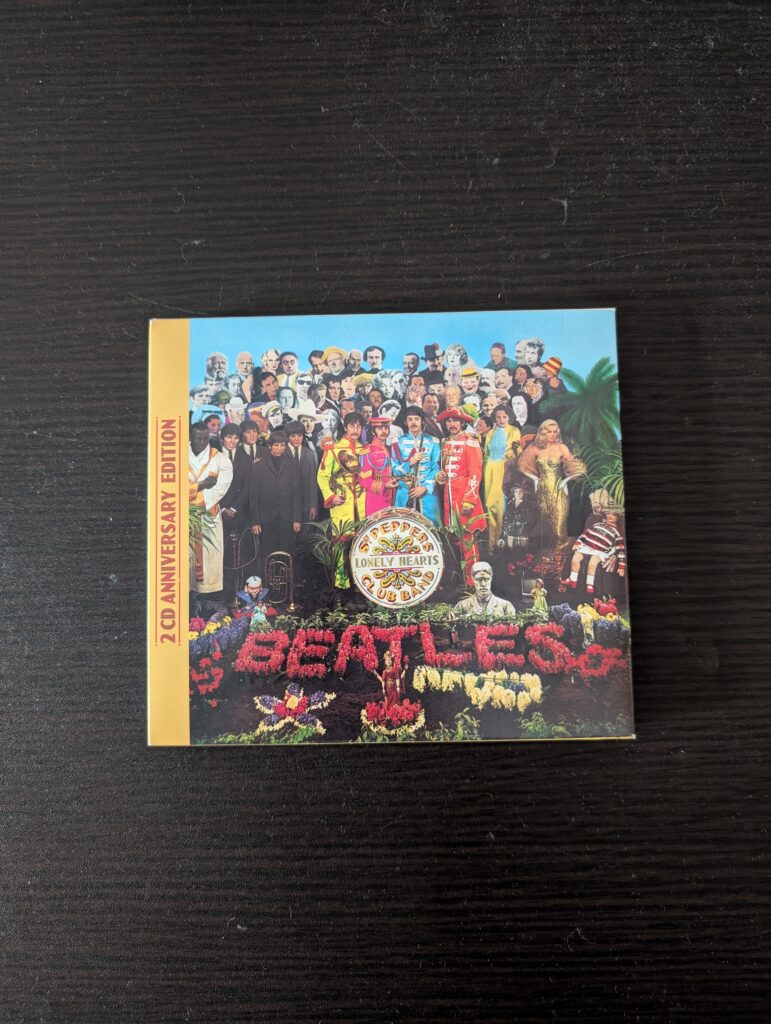

■今日のBGM