近隣のSCで将来的にRSCとして残っていくのは、「ららぽーと富士見」「コクーン」と「イオンモール浦和美園」ではないかと思う。(レイクタウンは30km圏なので除外。)

映画ついでに買い物に行くのだが、やはりららぽーとが一番魅力はある。商業面積はららぽーと8万㎡、コクーン7.8万㎡、浦和美園6.2万㎡、売上は、ららぽーとが490億、コクーンが390億、浦和美園が300億くらいではないかと思う。おそらく「ららぽーと」と「コクーン」の一騎打ちかもしれないが、今後の成長余力は浦和美園が大きいような気がしている。

浦和美園は近年開発が進んでおり、レイクタウンのあおりを受けてはいるが、今後のプラス要素は大きい。浦和美園が起点の埼玉高速鉄道は地下鉄南北線とつながっており、都内の四谷まで乗り換えなしで45分であり、埼玉スタジアムの恩恵も大きい。大学病院の計画もある。 現状は浦和市街地方面からは新見沼大橋1.4kmで150円の有料道路が便利だが(ほとんど迂回している)、あと数年で無料になる。無料になれば浦和市街地方面からも集客は増える。

しかしながら、イオンモールとららぽーとにはテナントMDで大きな差が出ている。もともとイオンモール物件でなくイオンリテール物件であったことも大きな原因だが、近年そのリーシング力の差は大きい。特にファッションテナントに大きな差が出ている。ららぽーとはベイクルーズやユナイテッドアローズを積極的に取り入れ、アウトドア系も充実させ、大型カテゴリーも抜け目なく導入している。注目ショップも続々と導入しており、大谷選手で話題の「ヒューゴボス」も出店する。イオンモールは春に改装を実施したが、大きな注目テナントはなく、好調テナント、生活雑貨系の大型化による改装のイメージが強い。ブランドへの流れと生活感のあるテナントへの流れはどちらが正解かわからない。トレンドを取り組むか、生活感を強めるかだが、そこでSCの位置づけは大きく変わる。

そもそも商圏的にどう見るかだが、富士見は車20分圏65万人、30分圏160万人と公表されており、浦和美園は商圏人口82万人と記されている。富士見はファミリー層が40%強でシニア層も27%と多いようだ。両SCとも浦和市街地からの集客がポイントになりそうで、富士見は荒川で分断されており、浦和美園は上述した新見沼大橋がネックになっている。どちらにしても比較的若いファミリー層が多い商圏と言える。

両SCで大きな差があるのは、GMSの有無だが、浦和美園イオンを見る限り、GMSの「イオン」は食品以外のニーズは非常に弱いと言わざるを得ない。もともとファミリー層の衣料品、生活雑貨はGMSが担うところであって、そのゾーンのテナントを拡大させているのは食品以外のイオン(GMS)のニーズが弱いということになる。レイアウト的に難しいがGMSの2、3階をファミリー衣料、生活雑貨系テナントにして、既存テナントを移設させ、その空いたところに少しトレンド志向のあるテナントを配置したほうが、SCとしては充実するのではないかと思う。やはりもう少し興味を持つようなテナントの導入が必要だと考える。イオンとして効率が低いGMSをそろそろ決断すべきだと思う。

ららぽーとも必ずしも買いやすいとは言えず、「サーキットモール」独特のサブ導線化(どちらか一方しか通らない。)したエリアはやはり魅力がない。さらにイオンモールに比べて都市型のモールであり、出店場所が限られてくるのではないかと思う。実際、比較的郊外のららぽーと(柏の葉や磐田など)は厳しい数字のようだ。近年はSMに「ロピア」などを出店させており、今後はデイリーの客層の変化もでてくるのではないかと思う。

「都市型」のららぽーとと、「地方郊外型」のイオンモールとして今後もすみわけしていくのだろうか?そうなればららぽーとの出店は限られ、大都市近郊のイオンモールの改廃が進みそうだ。

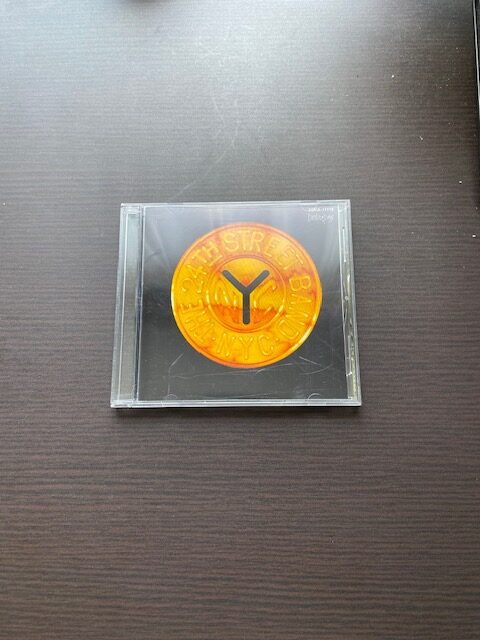

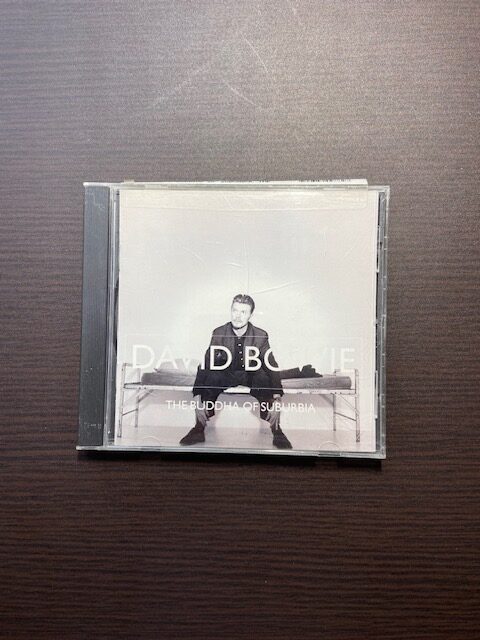

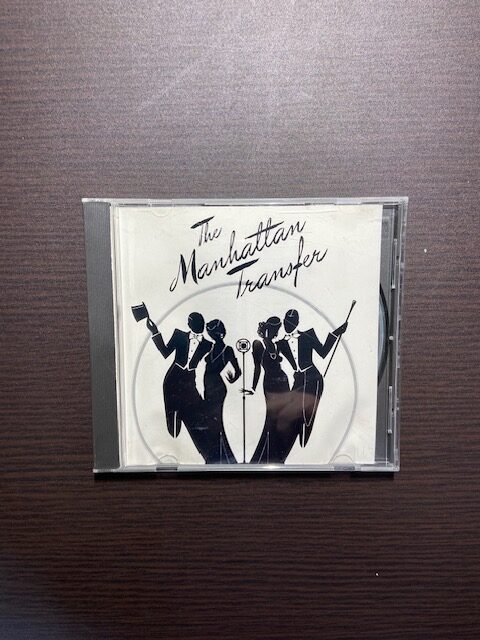

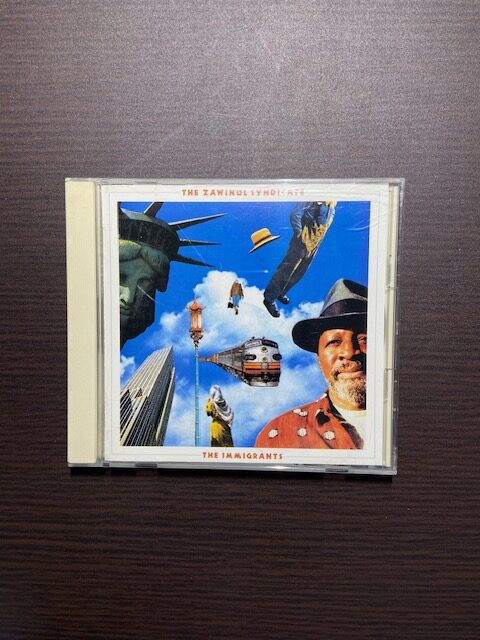

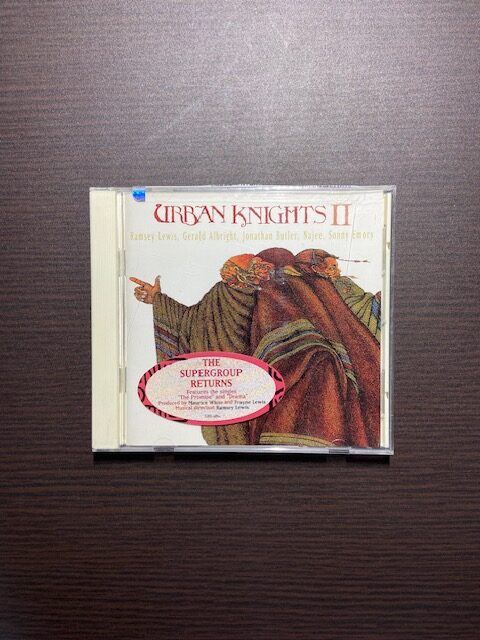

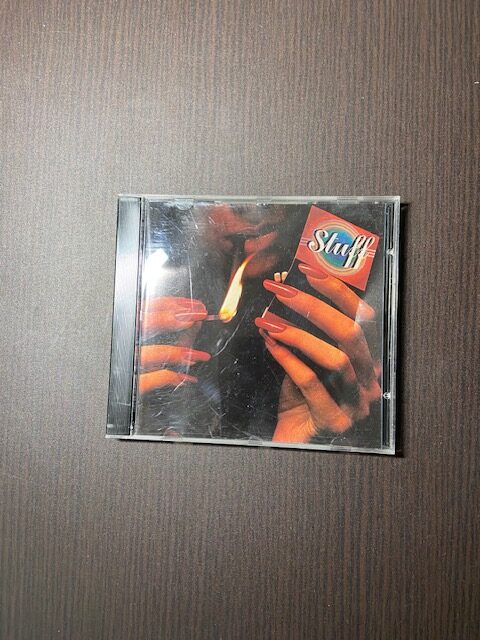

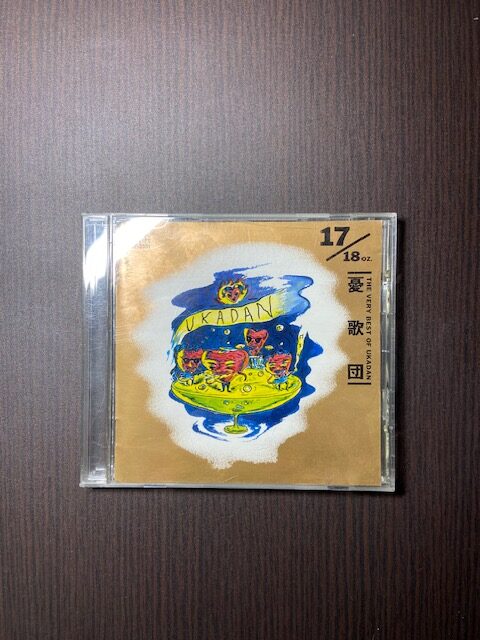

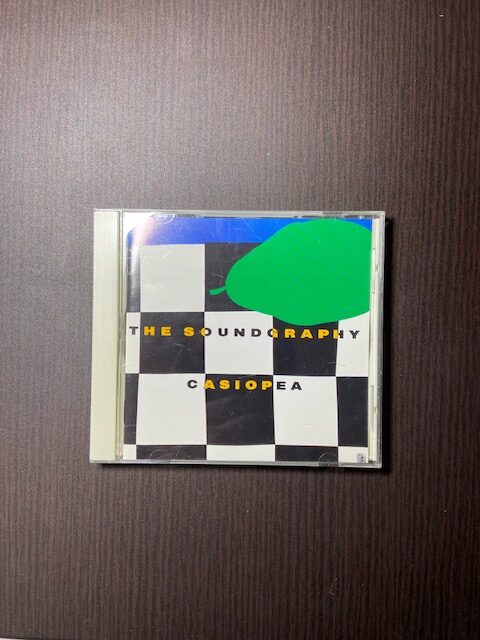

■今日のBGM