11月.12月ファッション衣料の流れが悪そうで、バーゲン期の状況や数値が出るまで同じようなことばかり書きそうなので、今日は私事を書く。

もう年金受給者なので、少しは家のこともしようと思って、週3.4回の早朝のゴミ出しを始めた。ついでに「着なくなった洋服も捨ててくれ」という指示もあり、古い服を整理している。途中で何度か引越しをしているので、捨てていたとは思っていたが結構すごい量になっている。もう当然合わなくなったサイズの服や、もう絶対着ないだろう洋服がある。毎週1回洋服を捨ててもいい日に少しずつ捨てに行こうと思っている。少し整理するだけで、面白い洋服が出てくる。今回は、面白いコート2点を見つけた。

まず、「バセットウォーカー」のオイルコーティングされた綿のシングルトレンチコート。このブランドは1958年スタートの「JUN」グループのブランドで、調べてみると「JUN」グループの中では、「JUN」「JUNMEN」「ROPÉ」「J&R」「DOMON」の次にできた1976年スタートの古いブランドだ。今はもう実店舗はない。「JUN」は「VAN、JUN」時代を築き「VAN」のアイビー路線と「JUN」のヨーロピアンテイストの2大トレンドを作ったブランドだった。ブームが去った「VAN」と違い、その後のDCブランドブームをも牽引した。バブル期には「LUNA MATTINO」という過激なブランドも登場させた。そして今でもファッションやアートなどで新鮮なムーブメントを起こしている。

あまりこのコートには思い出が出てこないが、渋谷パルコに、よく行っていたので、バーゲンで買ったのかもしれない。(渋谷パルコにあったような・・・)裏地が取り外しのライナー付でライナーはもうない。オイルコーティングされているので80年代後半かもしれない。もともと都会派っぽい「JUN」系のブランドは買ったことがなく、着ていた感じはあるが、詳細は記憶から消えている。この長いコート丈といい、今はあまり見ないオイルコーティングされたトレンチには、もう出番はない。

もう1点はネイビーのダッフルコート。このコートのブランドロゴは裏地にある。ブランドは「イクザンプル バイ ミッソーニ」。ニットの魔術師「ミッソーニ」のセカンドブランドでオンワード?が代理店だったのではないかと思う。当時オンワードにはICB事業部(?)たるものがあり、外国ブランドを多数取り扱っていた。あの「ドルチェ&ガッバーナ」も1989年マイカル本牧5番街にオープンしたが、オンワードの直営店だったような気がする。余談だが、あの当時のマイカル本牧の5番街には「アポロシアター」や数々のインポートブランドがあり、今あれば大きな脚光を浴びていたと思う。「リゾナーレ」もマイカル発祥だが、何にしても発想は良かったが、やることが早すぎた。そしてコストをかけすぎた。

もともとダッフルコートはあまり好きではなく、このコートは、毛布のように重かった。これは新宿マルイのバーゲンで買った思い出がある。いろんなインポートブランドのクリアランスをしている時に、迷った末に買った。インポートなのでコート丈が長く重かったが、一時イタリア物に走った時には着ていた思い出がある。

仕事でスーツを着ていた時は、ステンカラーなどのビジネスコートを着ていたが、カジュアル化が進んでノーネクタイになっていき、アウターは変化していった。小売の会社を立ち上げた以降は、全くスーツは着なくなり、ほとんどダウンやカジュアルコートに変わっていった。そしてビジネス要素のあるコートは、タンスの隅に追いやられていった。

と、いうことで、今度のゴミの日にはこの2点のコートとトラッドベースのもう着れないスーツ3着を捨てる。「捨てる」のジャッジは、着てみて「サイズが合わない」、「デザインが古臭い」で決めるが、貧乏性なのでなかなか決めけれない。そして、まだまだ捨てなければならない服は山ほどある。面白い服が出てきたら、また書くことにする。

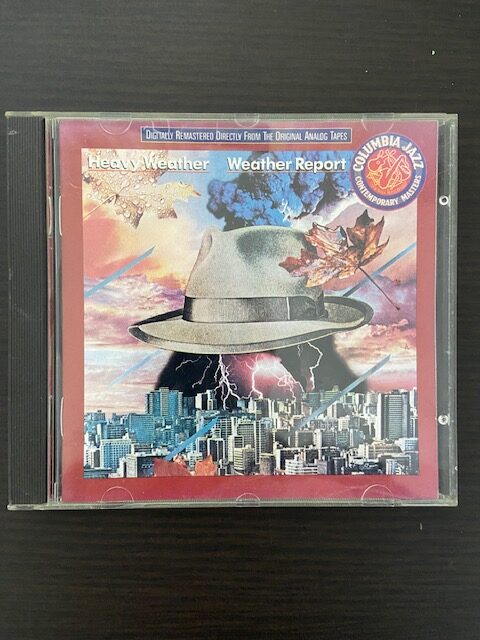

■コート2点