前回、小売業を立ち上げる時の理念は何かを書いた。「お客様に満足感を与えること」がすべての企業の根底にあった。その理念から次のステップに進んでいく。例えば、ユニクロは「服を変え、常識を変え、世界をかえていく」、アダストリアは「なくてはならぬ人となれ なくてはならぬ会社になれ」と変革していく。

グローバルな企業になるか、ローカルでも信頼感を深めていく企業になるか、2つの流れがある。それは企業としての方向性であり、絶対企業が決めるべきものだと思っている。ユニクロのように世界に目を向けて進んでいく企業もあれば、地域で圧倒的に信頼される企業もある。それは会社を始めてから、流れの中で決めていくべきものだと思う。立ち上げた会社でもその方向性を作った。

当然会社は成長していく必要がある。従業員の給与はベースアップしていかねばならないし、出店投資やデータ分析などをするためのシステムにも資金を回していかねばならない。ブランドビジネスを狭商圏内で続けていく事業以外は、当然拡大政策になる。

ランチェスター戦略という、経営戦略がある。もともと軍事戦略モデルとして考案されたもので、それをもとに作った「マーケットのシェア理論」がある。小売業では商圏設定にも使われていた(現在はハフモデル分析が多い)。これは市場競争の目安としてポジションを分析し、狙うべき目標を判断するために使われる。マーケットシェアの目標値を大きくは7段階に分けている。以前の会社では何とか市場認知シェア(シェア10.9%)を目標に経営計画を立案していった。

業種が細かく明確なほど年間需要はわかりやすく、その業種内での立ち位置はすぐにわかる。いろんなデータをまとめて、それを提供する企業もある。

例えば、矢野経済研究所の調査では眼鏡業界だと2022年の国内需要は4918億となっている。2022年売上トップ3はメガネトップ850億、ジンズ670億、パリミキ470億でそれぞれのシェアは17%、13.4%、9.4%となる。ランチェスター理論のシェア論ではメガネトップが上位目標値(準1番シェア:どんぐりの背比べの中では上位)ジンズ、パリミキが影響目標値(市場に影響を与えられる)と分類される。つまり、その立ち位置と現状の数字動向を分析して、自社の方向性を明確にしていく。

何度も登場させて申し訳ないが、ジーンズカジュアル業界について考えてみる。ネットを調べてみると2014年にデータがありボトムの市場規模は1018億円とある。インナー、アウターを同金額と考えるとジーンズカジュアル業界は3000億と仮に推測する。(正確なデータがおそらくあるとは思うが・・・)ずいぶん乱暴な数字だとは思うが、仮にその数字で分析すると、ライトオンのピークの売上は1067億、マックハウスは567億となっており、それぞれシェアは35.6%と18.9%となる。ライトオンのシェア率はランチェスター理論では安定目標値41.7%に近く完全にNo1企業になる。その数字がどんどん下降線をたどり、業界全体の数字を変わらないと考えると、2019年にはライトオンはシェア率24.6%に下がり、何とか上位値にはいるが、2022年には15.7%まで落ち込む。マックハウスは2023年には6.1%まで落ち込み下から2番目の存在目標値(市場で存在を認めることができる)になってしまっている。

会社の置かれたポジションを冷静に分析し、業界動向も理解し、数字動向と重ね合わせ、企業の戦略を当然判断しなければならない。安定した企業運営をしている会社は、きちんとした分析を実施し、戦略、方向性を明確にしている。

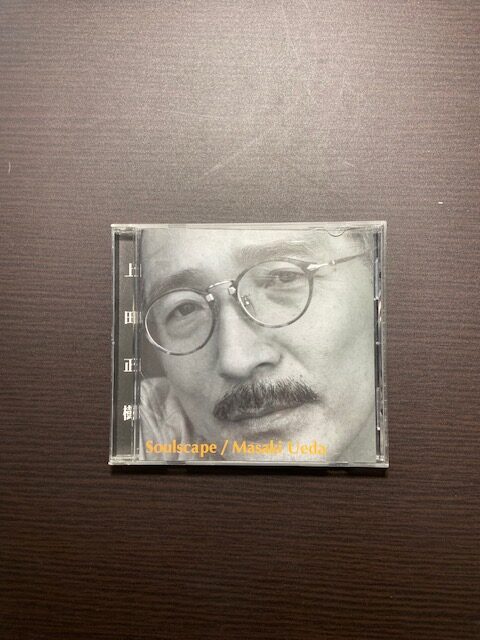

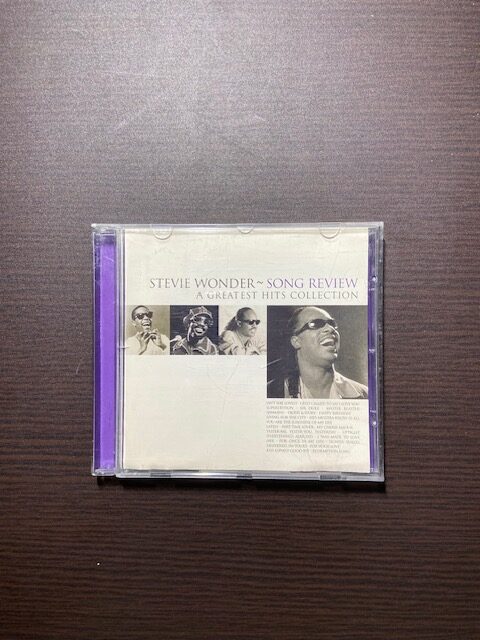

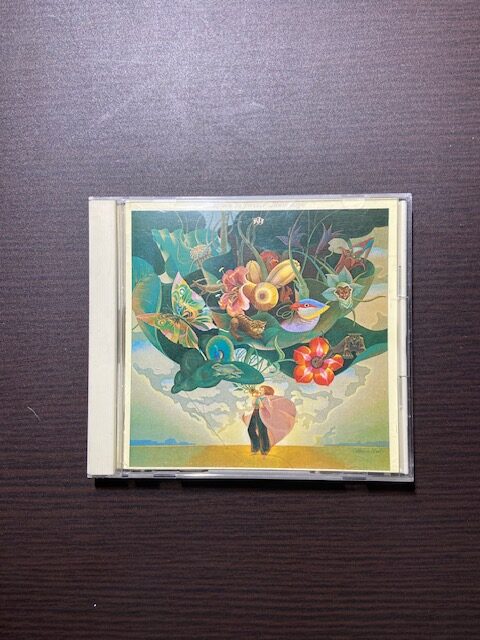

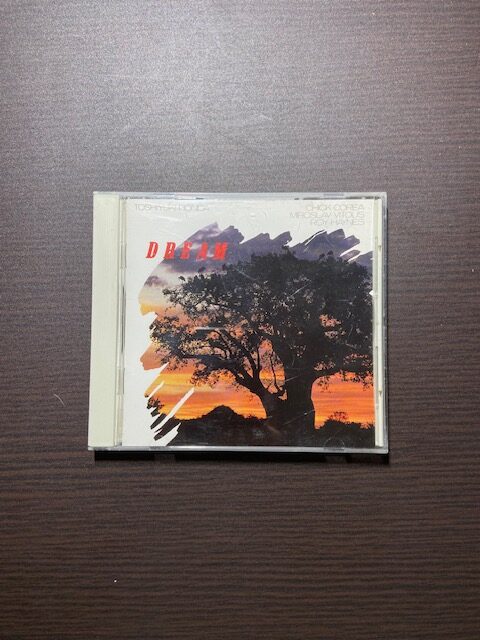

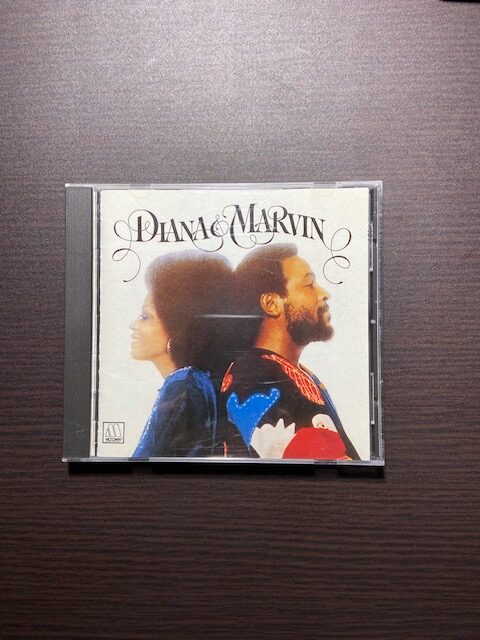

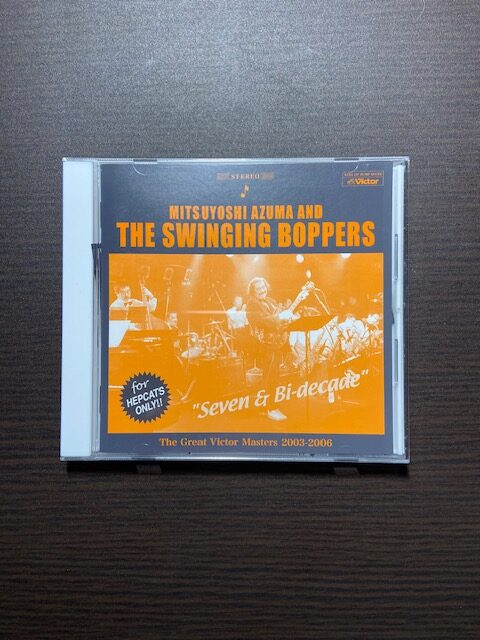

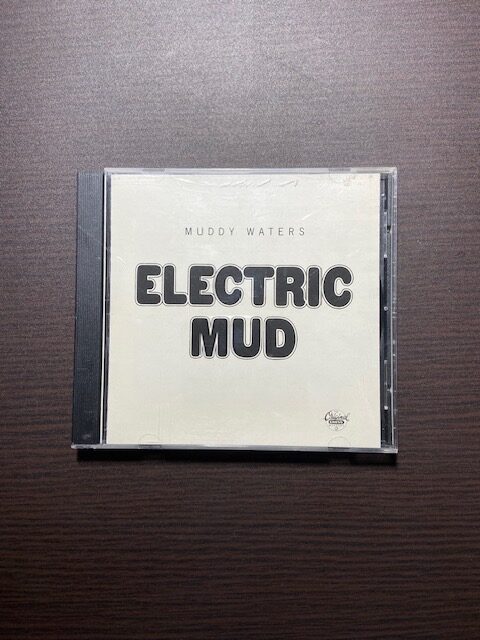

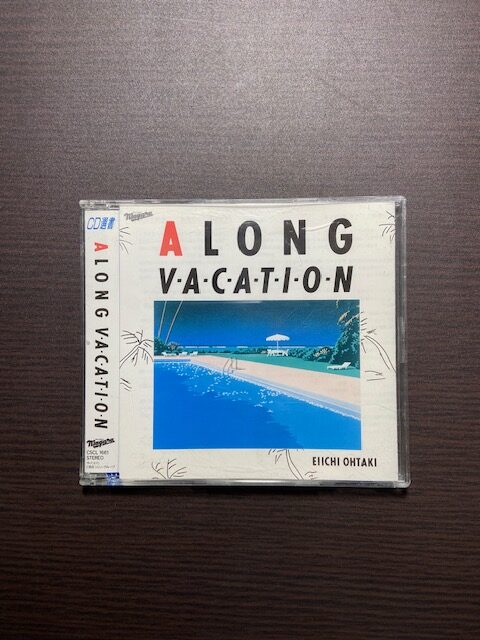

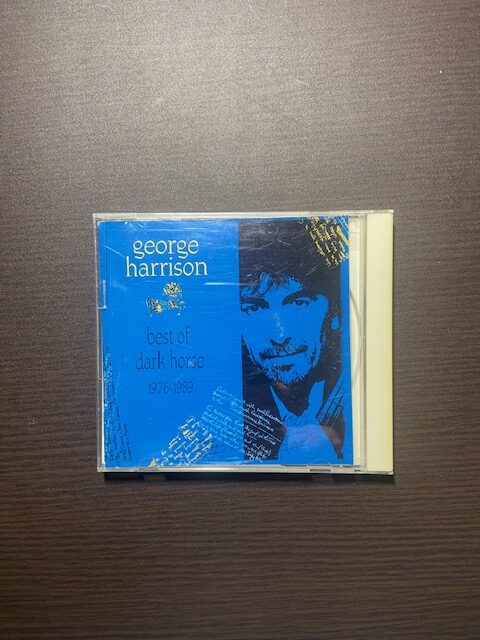

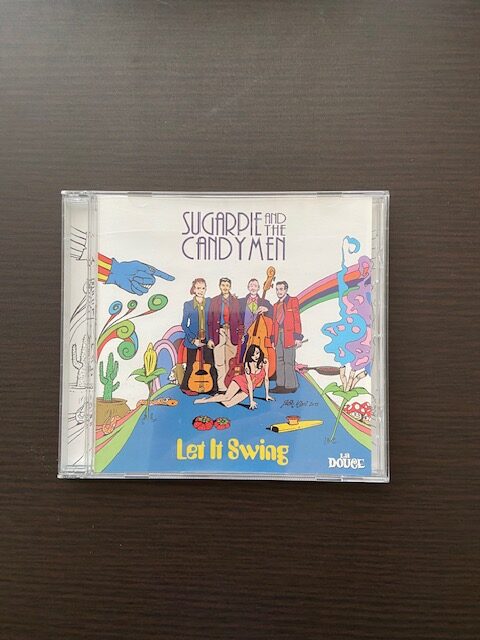

■今日のBGM