前回のブログを書いているときに思うことがあった。イトーヨーカドーとマックハウスは売場の改善を目的にしているのに対して、アダストリアとワールドは新客層への取り組みを大きな狙いにしているのではないかということだ。

現状のアダストリアの主戦場はRSC(大型モール)であり、ワールドは百貨店、ターミナルビルのように見える。所謂、モデレート層をうまく取り組んでいる。特にアダストリアはそのターゲットでは一番のシェアを取っていると思う。

このブログでも再三書いているが、現状の客層はインバウンドを含む高級ブランド、百貨店志向と、ボリュームプライスを打ち出している専門店の客層に2極化されているように見える。中間層ターゲットの専門店の流れは悪い。ボリュームプライスの専門店はユニクロ、しまむら、ニトリ、西松屋などがあげられ、好調な数字が続いている。

アダストリア、ワールドは2極化されたボリュームプライスニーズには、現状取り組めていない。今後の戦略としてどうしてもそのゾーンにも参入が必要になってくる。つまりボリュームプライスの商売を模索しようとしているのではないか?主戦場のRSCや駅ビルでは確実につかめない客層を把握していきたいのではないだろうか?

そういう意味では100店舗以上あるイトーヨーカドーの衣料服飾売場はチャレンジするのにベストの状況になる。ワールドは少し読みにくいが、マックハウスも、従来ダイエー中心に出店していてイオンモールなどRSCに乗り遅れた経緯がある売場が多い。

さらには今回の取り組みは、いずれも厳しくなった売場を開発する目的でスタートさせるので、どちらかというとイニシアチブをとれる。優位性を持てれば商品MDだけでなく売場の内装、レイアウト、演出までリーダーシップをとれる。

アダストリアにとってイトーヨーカドーは非常にいい相手だと思う。大型の売場をコントロールできるし、安定したSMを持っているSCで取り組める。さらに、おそらくシステムやデータ分析はイトーヨーカドーに1日の長がある。その部分も取り込める。いろいろ試行錯誤ができそうだ。阿倍野キューズモールのイトーヨーカドーで商品を少し見たが、「袋入りの商品はどういう目的があるのか」など気になる事はあるが、修正を重ねていくと思われる。フルラインの衣料と雑貨までの展開で、優等生企業同士の取り組みには期待できる。唯一問題があるとすれば、元気がなくなったように見えたイトーヨーカドー側のスタッフのモチベーションが上がるかだと思う。

ワールドの取り組みは、前回のブログで書いた通りで、ワールド側が「うまくいったら儲けもの」くらいの取り組みのような気がする。思い切って両社で金をかけてどこかで成功事例を作る必要がある。お互いの出方を見ながらのスタートなら、うまくいかないし、マックハウス側に傷が残るだけになる。

専門店各社のボリュームプライスへの取り組みが、過熱しそうな気がする。

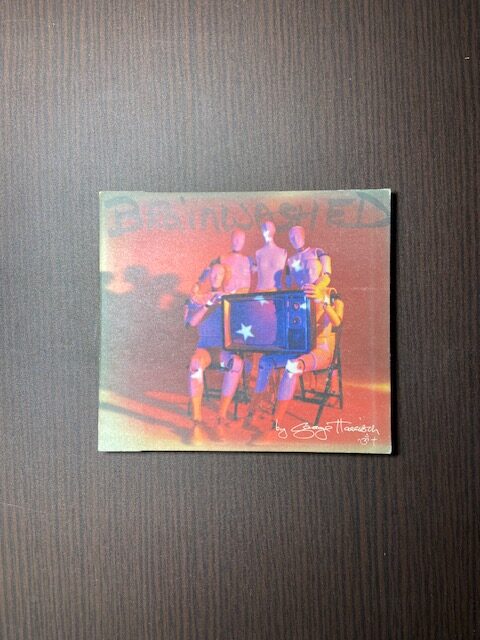

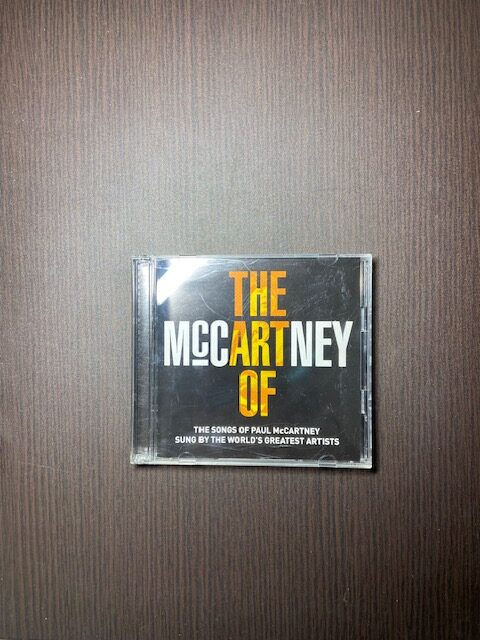

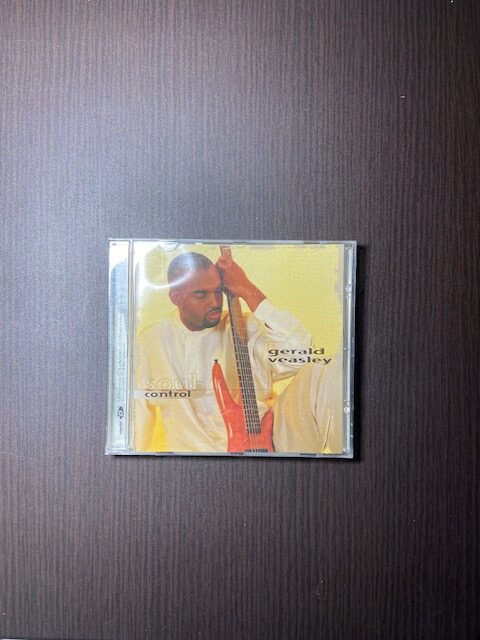

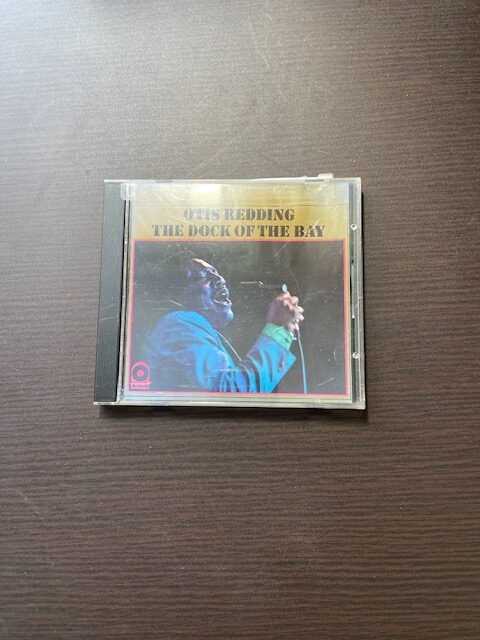

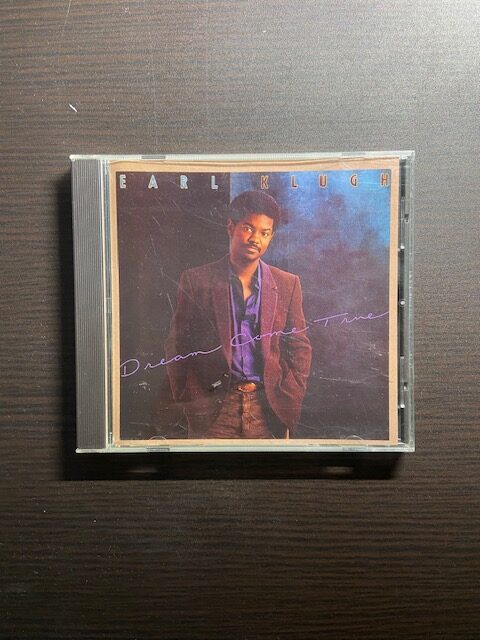

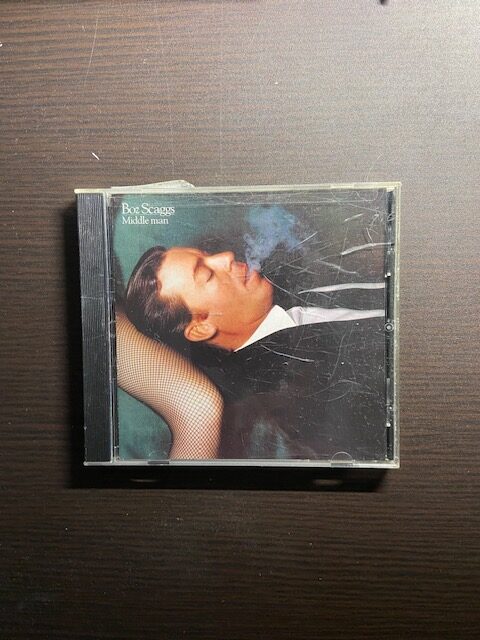

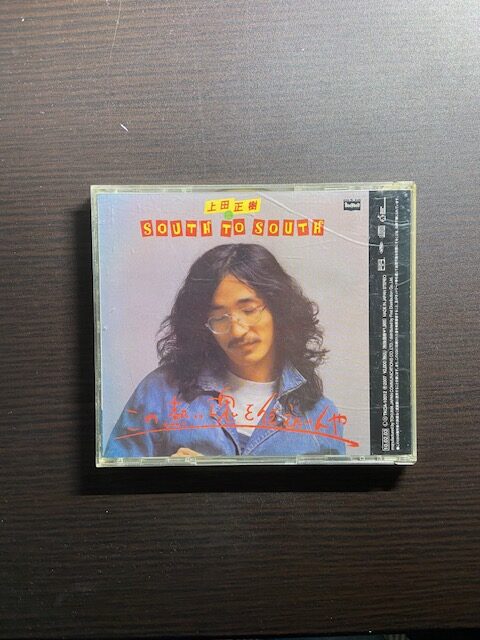

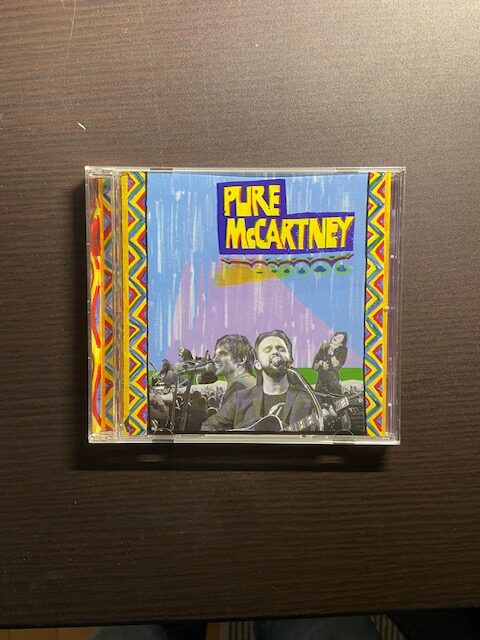

■今日のBGM