イトーヨーカドー(以下IYと記述)の退店ラッシュとの記事がTV、新聞やネット上に多く出てきている。セブンアイの政策通りの動きではあるが、少し寂しい。数字を見てもGMSとしてのIYがどうだったのかが比較するものがなくできないので、今までの私自身の経験や感想のみで書かせてもらう。あくまでも感想ということを前もって書いておく。

IYのGMS事業の収益は低くなっているが、イオンのGMSと比較すると間違いなく利益率は高いと思う。少し数字を調べたがイオンは㈱イオンリテールの総利益率は発表していない。IYは2021年25.1%で、イオンリテールとして2018年は26.4%と公表はしている。ただしイオンはモール事業を㈱イオンモール以外でもやっており、SC名はイオンモールではあるが運営母体が㈱イオンリテールという物件も多い。越谷レイクタウンのmoriはイオンリテール物件だし、もともとイオン物件をモール化した物件はイオンリテール物件が多い。そういう意味でモールとしての賃借料収入で利益率は変化するので、IYとは比較できない。ただ間違いなく過去の経験上IYの利益率が高いと思う。食品の利益率は2%以上の差があるのではないかと思う。

IYは関東の企業で、小売業というより「企業」「組織」というイメージが強い。従業員も関西系GMSの社員とは違う「きちんとした」イメージがある。アリオのコンサルで四谷の本社を何度も訪れたが、スタッフの机は全員入口に向いており、企業体質も「ちゃんとした企業」というイメージを受けた。「やったらええがな!」的なマイカルにいたので余計に痛感した

ただ、きちんとした企業だから数字で理論づけされて思い切ったことができなかったのではないかと思う。陳台を決めて効率を追求するコンビニ「セブンイレブン」はIYの風土から育っていった。余談だがイオンの「ミニストップ」はもっと個性を出せばいいのにと思う。さらにIYの効率経営を考えれば、イオンのように「たぬきの出る」場所に出店はしない。エリアマーケティングを徹底し、数字上効率が合わない郊外の大きな面積でのSCは開発しない。郊外RSC事業では開発型の思い切った戦略のイオンに完敗だった。イズミとの紳士協定(商社がらみ)で西日本への出店ができず、関西系GMSのお膝元には出店ができなかったことでナショナルチェーンになれなかったことも大きい。

GMSの精度ははるかにイオンより上だと思う。ただRSC主流の現在、買い物以外のエニシングエルスがない。従来通り効率追求のGMSに見える。さらにそもそもGMS自体がもうオワコンのような気がする。イオンも当然わかっている。IYの売り上げ構成比で衣料雑貨、住関連の商材は20%程度まで落ち込んでいる。イオンも食品以外は完全に縮小傾向だ。

IYも「食品+テナント」の構造へ変化していくと発表しているが、テナントリーシングに苦しむと思う。どこまでテナントに賃料を譲歩できるかが課題にはなる。企業体質として赤字になる事は、許されないので固定賃料か「固定+歩合」でのリーシングになる。出店する人気大型カテゴリーの賃料にはなかなか譲歩できないのではないか。

SM事業も今後は利益を出しにくくなっていくのではないだろうか?「ロピア」や「OK」など価格戦略に対抗するのは、企業風土、戦略を大幅に変更するしかない。

大学時代、有名なマーケティングの先生が流通業ではIYを一押しだった。まさかこんな時代が来るとは思わなかった。理詰めでの経営だったはずだが世の中の流れに乗れなかった。IYの歴史が「セブンイレブン」を作り上げたことは事実だ。小売業の流れも大幅に変わった。百貨店もほぼなくなっていくだろうし、今後RSCも淘汰が始まる。客層の2極化が進んでいく中、中流のGMSはいらなくなった。

IYの解体でGMSの歴史は終わる。つくづく実感する。

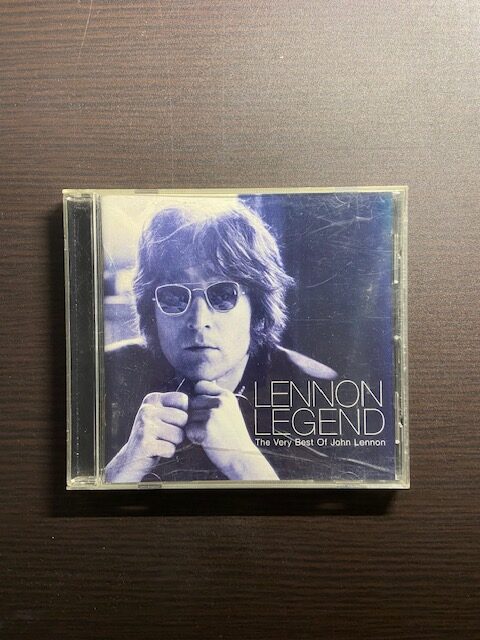

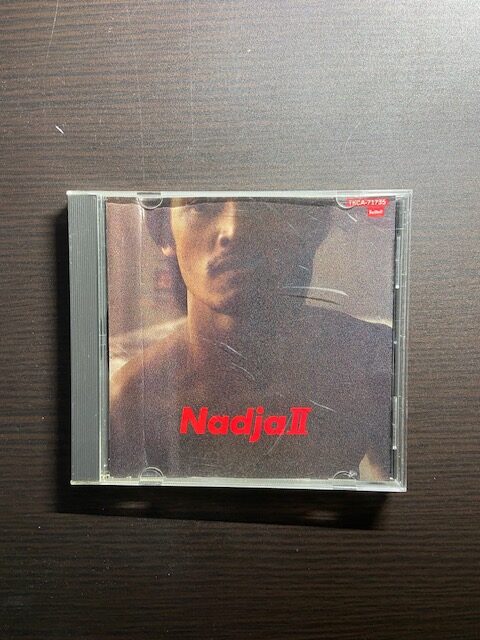

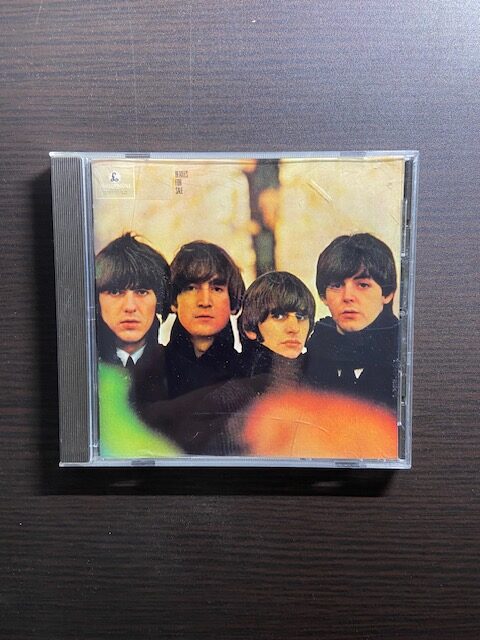

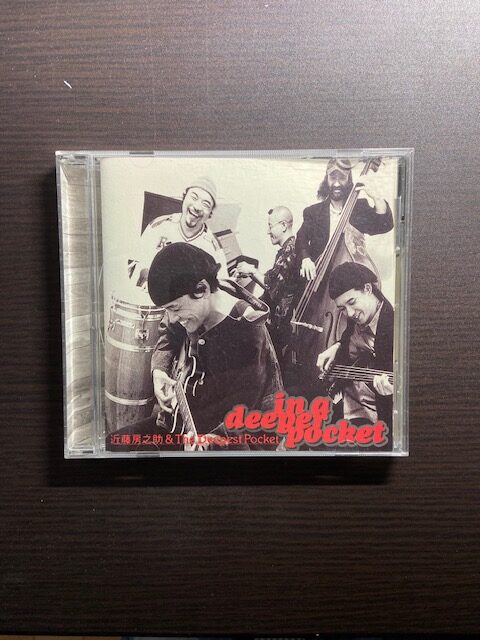

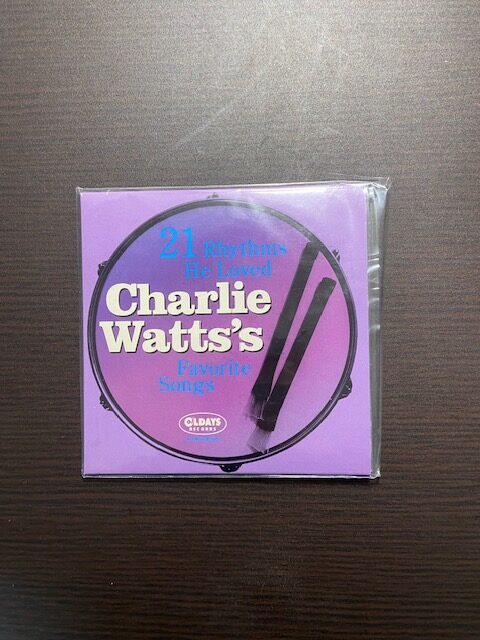

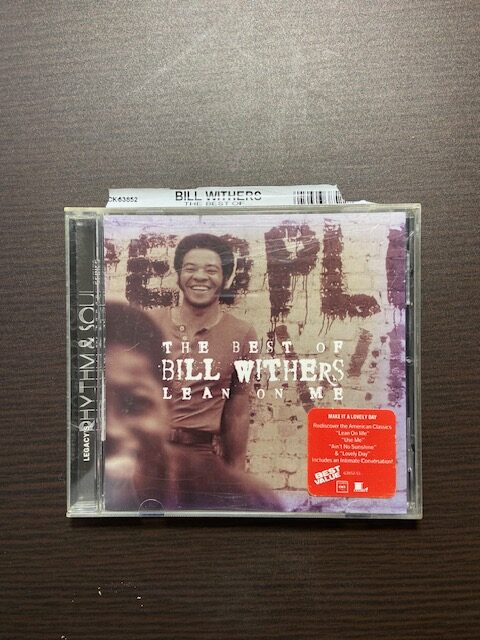

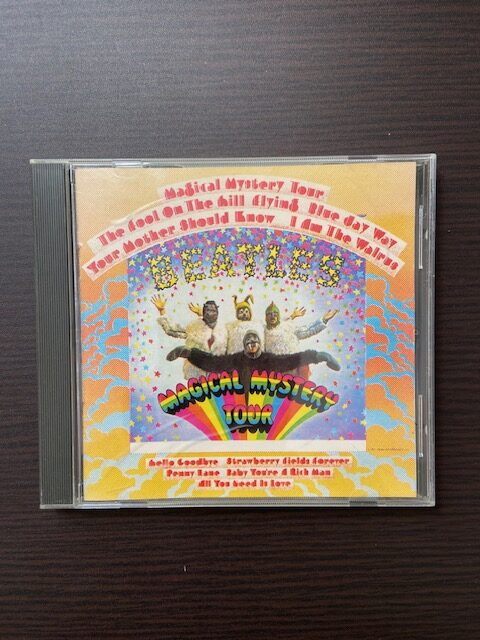

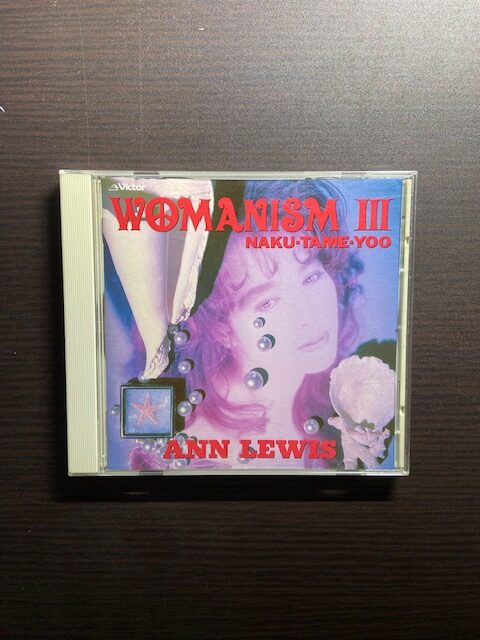

■今日のBGM