イオンの第二四半期の決算発表があった。日経新聞も「純利益9%増」「売上高と営業益は過去最高」を見出しにしている。さらに「PB好調、節約志向映す」とのコメントがある。イオン主要5事業の営業損益もある。記載されている25年上期の営業損益グラフを見ると、5事業はなく、4事業で構成されていることがすぐわかる。総合スーパー(GMS)事業の営業損益は前年の赤字から改善したしたが、実績はほぼ±0になっている。過去5年間も2年前を除くとすべて赤字で上期は終わっている。そしてGMS事業はイオンの売上構成比35%を占めている。つまり売上の屋台骨であるGMS事業は、ほとんど営業損益面では貢献していないことになる。

このイオンのGMSについての追求は非常に弱い。イトーヨーカドーがGMSをやめていくことに関しては大きな話題になった。では、イオンのGMSはこの収益で続けていけるのか?他事業のプラットホームになっているからということだろうか?過去にも同様の指摘をしてきたが、イオンはなぜGMSを続けていくか全く腑に落ちない。あれだけイトーヨーカドーのGMSを酷評した論者たちも口を閉ざしている。

数字を拾ってみたが、なかなかイオンのGMS事業であるイオンリテール単体の数字(地方イオン子会社などを除いた数字)が捉えられなかったが、2024年の決算数字が見つかった。ただしこれが比較対象になるのかはわからない。その数字を、イトーヨーカドーの同年の決算数字と比べてみる。売上はイオンリテールが売上1兆8419億、売上総利益4760億、総利益率25.8%、営業利益82億、イトーヨーカドーが売上8150億、売上総利益2006億、総利益率24.6%、営業利益-12億という数字だった。他にも人件費率はイオンリテールが15.1%、イトーヨーカドー11.4%と計算上は算出されたが、イオンリテールが高すぎるので正確には比較しにくい。この数字を見る限りではイオンリテールの営業利益率も0.5%程度しかなく、イトーヨーカドーと大きな違いはない。イオンリテールの利益率が上回っているのはおそらくイオンリテールのモール賃料分のプラスではないかと思うのだが、詳細は未確定ではある。(この時期はイオンリテール物件のモールも多い) つまり、イオンのGMS事業もイトーヨーカドーと似たような状況ではないだろうか。

GMS事業がグループとして必要な理由は何だろう。まず金融事業のプラットホームになっている事があげられる。キャッシュレスやカード事業の拡大には欠かせない。逆に、ポイント戦略などでのGMSの食品への売上貢献度も高い。ただポイント戦略の影響度が高い業種は食品であり、必ずしもGMS非食品との連動は必要とも思えない。逆に食品以外では売り上げ規模の大きいテナントと組む方が金融事業としてのプラス効果は大きいと思う。さらにデベロッパー事業のキーテナントとしての位置づけはあるが、「ららぽーと」のテナント構成を見ればGMSは必要なく、SMだけで充分なことが実証されている。今後ニーズがあるとすれば、開発を続ける「そよら」などのCSC(コミュニティSC)への出店ニーズくらいかもしれない。それでも大きな規模はいらないし、非食品業種はテナントでも補える。

簡単に考えると、GMS事業で黒字だと思われる食品業種をSM事業で賄い、赤字だろう衣料品や服飾品、住居関連などはテナントに任せれば賃料さえ間違わなければ、営業損失は発生しないのではないだろうか?逆にGMSを核テナントにしているから、若干アッパーなテナントが目を向けてないとも思える。SM事業もGMSの食品業種と合算すればさらに効率化するし、収益が出てないであろうGMSの非食品業種も、テナント化することで損切りできる。

そんなことは誰でもわかっていると思うが、祖業でもあり、なかなか意見が出しにくいとしか思えない。企業の風通しはきっと悪い。

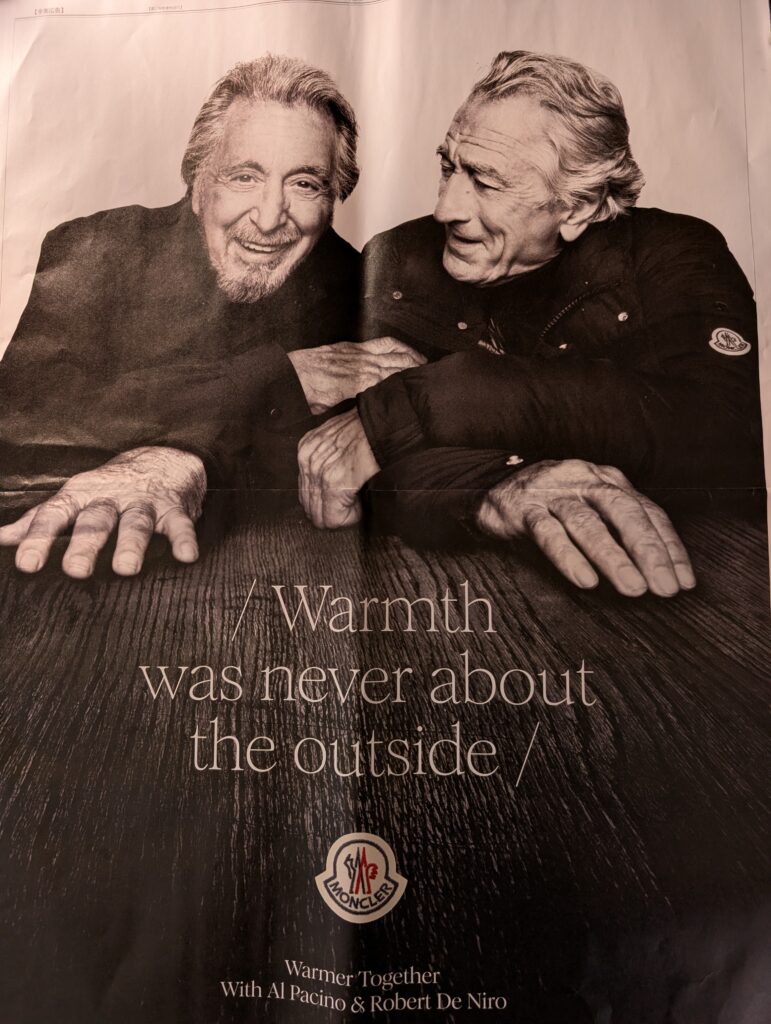

■昨日の日経折込 アルパチーノ+デ・ニーロ=モンクレール