前々回に、好調専門店の動きについて書いた。特に出店立地について「無印」と「ユニクロ」は必ずしも大型モールに優先的に出店せず、会社の方向性を考えて動いているのではないかと書いた。その時少し気になったことがある。

2024年度の「無印」の決算は売上前年比113.8%、営業総利益率50.8%(前年差+4.7%)と営業数値を大きく改善させ増収増益となっている。ただ商品回転率は2.27回転と低く、前年回転率を―0.09回転下回っている。「無印」は、こんなに回転率は低かったのかと少し驚いた。

常々、小売業は「在庫」が商売の一番のポイントだと言っている。営業面では「売上」「利益」「在庫」が抑えるべき3本柱になる。原価率を下げれば(単純に売価を上げることもできる)必然的に「利益」率は上げることはできるし、売れている商品の値段を下げて量販すれば「売上」は上がる。「在庫」が多ければ、売場が変わらないし、動けない。そのバランスが商売のポイントで、一般的な会社は在庫が多いと、商品を仕入れる金がショートしてしまう。つまり売れる商品を仕入れられない。

「無印」の商品回転率2.27という数字について少し説明する。年間に商品が入れ替わる回数が2回強ということで、平均として商品は半年たてば売れてなくなるということになる。衣料関係でいえば夏物は4月に入荷してなくなるのは10月になり、冬物は10月に入荷すれば4月になくなるということになる。これでは、いつまでも季節外れの商品が残っている。季節商材は四季があるので、簡単にいえば年4回転は必要になる。2回転では売場に鮮度が出ない。さらに「無印」は自社商品が多いので必ずしも当てはまらないが、一般的に外部取引先への支払いは、遅くても入荷して3か月後にはなる。つまり6か月後に売れる状態なら、売れる前に支払いが発生する。キャッシュフローに影響が大きい。回転率2.27という数字は、中小小売業では危機的な数字になる。

少し「無印」の決算をさかのぼってみた。コロナ前の2018年決算では売上は2024年比で57.2%しかないが在庫は51.2%で、回転率は2.56と2024年+0.29となっている。ちなみに利益率は50.4%で-0.4%となっている。2010年までさかのぼると売上は2024年比24.7%しかないが回転率は5.88回転と2024年と比べると+3.61回転と非常に高い。在庫高でいうと10.6%しかない。利益率は2024年比―5.3%となっている。つまり全く違う決算内容になっていることがわかる。15年前の「無印」とは全くMDが変わったということだろう。ここまで利益率が改善できて在庫回転率が悪化した理由は何だろうか?

いろいろ考えてみたが、利益率が高くて、在庫を寝かしておいても値崩れしない商品を増やしたのだろうとしか思いつかない。インテリアやハウジング関連は増えているがその影響を考えると、「ニトリ」の2024年度の商品回転率は4.1回転でそこまで悪化要因にはならない数字だ。その他広がった商材を見ると、レトルト商材やグロッサリー商材、さらにスキンケアなどの化粧関連などがある。レトルト商材は賞味期限を考えると在庫回転率は低くても問題ないし、好評で売れている。化粧関連だが、専業で上場企業の「ハウスオブローゼ」の2024年決算での商品回転率は2.2回転と低い。ただこのゾーンの利益率は高く同社の売上総利益率は71.0%となっている。

「無印」の売場の変化を見ても分かるが、レトルト中心のオリジナルの食品とスキンケアなどの化粧関連の拡大で売上を拡大させ、利益率を改善させている。ただ両品種は回転率が低いため全体の在庫増になっていると予測できる。

「無印」は独自に出店を続けており、600坪型の路面店や、SM隣接型など生活に密着した立地への出店を続けている。3月橿原イオンモールの別棟に8200㎡(約2500坪)の大規模出店も発表された。規模が大きくなればなるほど、商品を増やさなければならず、効率がアップするとは思えない。つまり厳しい商品も出てくる。昔の規模が小さいときには回転率が高かったように、大きくなると当然効率も悪化する。規模を拡大するのなら、一度に大きくするにはリスクがある。これ以上商品アイテムを増やすと回転率はさらに悪化し、商品の鮮度感がなくなっていく。自社リスクでやるのではなく、相乗効果ある業態を持つ会社と組んでいったほうが望ましいとは思う。

3年後くらいに、どういう数字になっているか興味を持ってみていきたい。

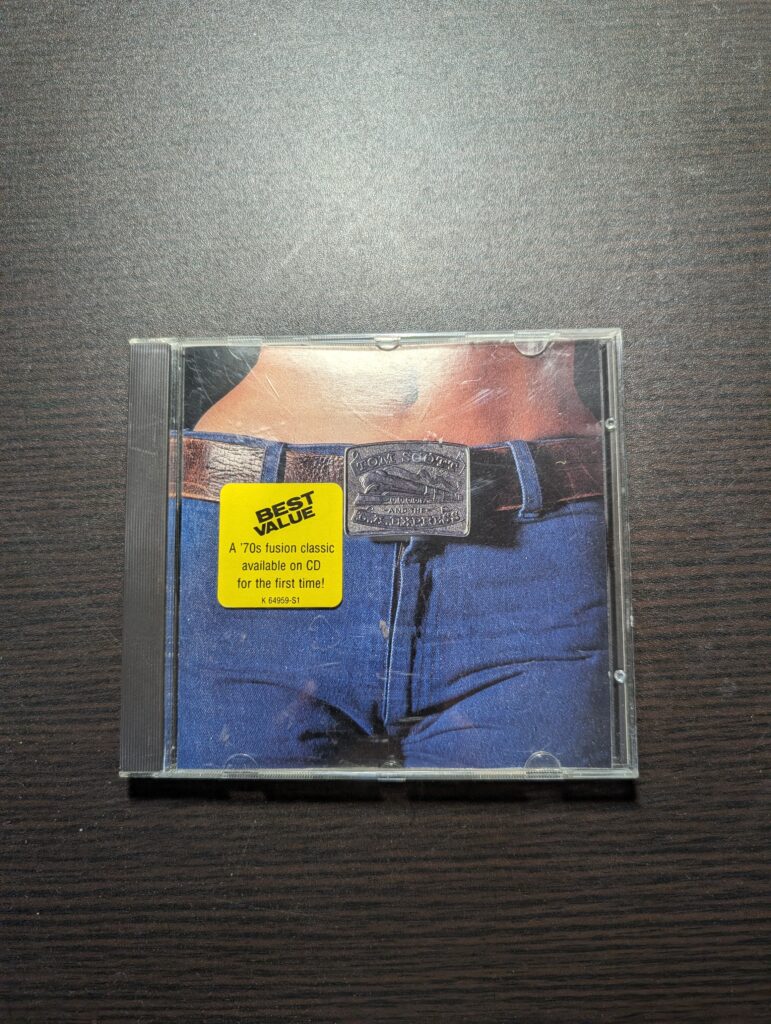

■今日のBGM