食品の買物には最寄り駅の武蔵浦和駅に行くことが増えた。駅前の新築マンションに併設してヤオコーができたことが大きい。駅前はどんどん高層マンションが建設され、人が大幅に増えた。比較的若い層が多く、よく行っていた市民プールが取り壊され隣接していた小学校を拡大するとのことである。市の広報によると現状の小学校が22000㎡になり生徒数も2000人の規模拡大と発表されている。駅の乗降客数を調べると1日93000人となっている。

駅近辺に「無印」と「ユニクロ」があれば、絶対に大型店並みに売れると常々思っている。ヤオコーオープン時に2階以上に出店していれば相乗効果は大きかったと思う。近隣のさいたま新都心は駅乗降客が1日99000人で、駅直結の商業施設コクーンシティは2023年429億の売上がある。当然駅の役割は違うが、これだけの乗降客数で武蔵浦和駅近郊の商業規模は小さすぎる。完全に、ベッドタウン化が進んでおり、急激な開発により、商業が抜け落ちている。賃料が合わないからかもしれない。

近隣の浦和パルコが好調で、2025年2月期で315億円と11%の伸長だったようだ。パルコの売上高では渋谷、心斎橋、名古屋に次ぐ4番目で、インバウンド比率がほとんどないにも関わらず伸びており、日経新聞にはテナント構成を3つのカテゴリーで組み合わせて成功していると書かれている。1つはデイリー要素、2つ目が先端を走る専門店、3つ目がポップアップストアとなっている。

きれいごとで評すると、新聞の記事通りだが、結局はデイリー要素をうまく取り入れたことに尽きる。「先端を走る専門店」や「ポップアップストア」はパルコの得意とするところで当然ここを中心に2007年にオープンした。食品SMはオープン時「大丸フードマーケット」で高級感を打ち出していた。上記した2つ目、と3つ目の要素で固められておりファッション服飾の売場中心で大型テナントは少なかった。所謂、パルコらしい店で、パルコとしてもあまり好調店ではなかったと思う。10年後食品SMが地元密着の「ヤオコー」に変わったころから1つ目のカテゴリー「デイリー要素」を打ち出し始めた。確認したところ1階~4階までの専門店はオープン当初は161あったが現状は92区画に減っている。ここからデイリー性のある大型区画を増やしていく。2階に「ノジマ」3階に「無印(増床)」「ロフト」「ユザワヤ」「3コインズ」4階に「GU」「島村楽器(増床)」を導入している。

浦和は西口に県庁や役所、銀行などが多く、商業では「伊勢丹」があり、街のイメージは「プライドが高い街」と言われている。その流れでのパルコ中心の東口再開発だったが、足らない「デイリー性」に変えて好調に転じている。ただ、パルコと地権者の契約内容はわからないが、大型テナントの賃料は小型テナントよりは当然低い。売上増分で吸収できているのかしれないが、収益面の構造がどうなっているのかは見えない。ちなみに浦和駅の乗降客数は176000人となっており、浦和駅と武蔵浦和駅はバスでしか直結しておらず、電車では乗り換えが必要になる。

今後「ユニクロ」や「無印良品」の売上は乗降客数が多い大都市近隣駅のほうが大型モールより大きくなっていくと思う。インフラとして食品SMと同じ位置づけになっていくように感じる。極論だがショップの有無がその駅近郊を選ぶポイントになっていくかもしれない。そういう意味では大型モールが「ユニクロ」「無印良品」をメインにリーシングしているということは、もうすでにその商業施設が大型モール(RSC)の位置づけではなくなっておりNSCやCSCになってしまっているということだ。

イオンはイオンモールを子会社化してCSCやNSCの開発に力を入れると発表されている。このブログでも取り上げているが、「ユニクロ」や「無印良品」は、出店に関して大型モール中心ではなく独自の出店を続けている。商業施設の流れも間違いなく変化していく。

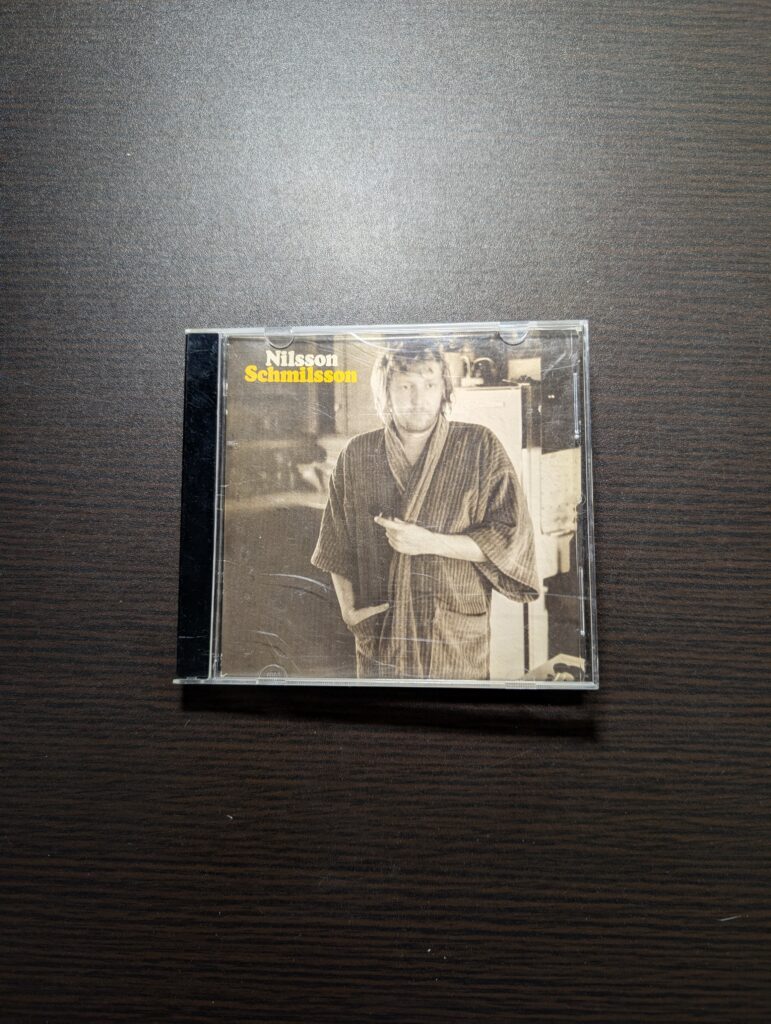

■今日のBGM