先日、ネットで「ユニクロは給与が高く優秀な人材が入社するが、離職率が高い。」という動画を見た。「業務内容が幅広く、仕事量が増え、仕事とプライベートのバランスが悪い。」というハードワークに加え、「なかなか本社勤務になれず、キャリアが停滞する」というのが大きな理由のようだ。

小売業ではすべてが当たり前のことで、これが理由になること自体が不思議なことだと思う。現場では、「売上管理や、在庫管理、人事管理など業務が多岐にわたっており、仕事量が多すぎる」とのことだ。どんな小さな小売業でも店をマネジメントするのは普通のことだ。土日中心の商売なので学生時代とは生活パターンが変わり、友人関係とのプライベートな付き合いも厳しくなるのも当たり前のことだ。それを理解せずに、給与面の優遇のみ考えて入社したのだろうか?それが問題なら、それを理解せず入社した社員の責任ではないか?

ここで、取り上げたいのは、「なかなか本社勤務になれず、キャリアが停滞する」という理由についてになる。

何故、本社勤務になれなければキャリアは停滞するのだろうか?どうして、店より本社がポジションとして上位にあるのだろうか?「ユニクロは本社勤務の人数が少ないので、なかなか本社勤務になれない」ともコメントしていたが、小売業では本社勤務の人数が少ない企業のほうが賢明な企業だ。一番重要なのは店であり、店で稼ぐ売上になる。近年はネットの売上も大きくなっているが、あくまでも店の売上が営業数値の大部分を占める。

では、なぜ本部で仕事をしたいのだろうか?商品部に行ってバイヤーやマーチャンダイザーになりたいから?営業部に行って、営業政策や販促活動、演出活動をしたいから?すべて本社主導で動いていると勘違いしている。今は厳しい状況下にあるが、イトーヨーカドーの組織図は、一番上がお客様で、その下がお取引先、株主、地域社会となっている。社内組織で最も上位にあるのが営業店で、一番下に取締役会がある。店がお客様と対峙し、売上を計上することで商売は動いていくことを再認識させられる。

私事になるが、量販店に入社して7年で5店舗売場を経験し、その後商品部へ異動した。そのころ東京本部は青山一丁目にあり、表面上はキャリアとしていいステップだと見える。その後本部と店の間にはいろんな問題もあり、少し精神的に厳しい状況になった。とかく、店と本部はスムーズに事が進むことが少ない。結局6年近く在籍し、希望して再び店勤務になった。その後はすぐ体調も改善し、楽しく仕事を続けたし営業数字も順調に達成させることができた。個人のキャリアとしては30代で店長職になり、複数店店長を経て40代で営業部長も経験した。最後の本部在籍時も本部要員は減らし、店中心に考えて動いたつもりだ。すべて本部から店への異動が大きな転機になった。

「店」と「本部」という分け方も正解なのかわからないが、規模が大きくなればなるほど両者には大きな壁があるような気がする。おそらくどの小売業の会社も「本部」が「店」の上位にあるように見えている。当然経営者がいる「本部」が対外的には重要かもしれないが、「店」が企業の収益を計上している。個人的に小売業の組織は、経営職を除くと、ほぼ「店」所属の体制が一番望ましいと思っている。営業部長も商品部長も事業部長も「店」の店長を兼任すればいいと思う(その店には力量のあるNo2を配置すればいい)。管理系以外は大型店の所属で業務遂行できるのではないだろうか。そうすることによって、販売計画や戦略商品の成功事例や失敗要因をすぐに検証でき、各店にフィードバックもできる。つまり、政策が実績に結び付いているかが、いち早く確認できる。そして、店と本部の連動がスムーズになる。少し極論かもしれないが、「Plan- Do -See」が迅速に進むことは間違いない。

「店」の動き方や、現場の状況がわからない「本部」は、特に小売業においては全く必要ない。つまり「本部勤務になれば、キャリアが停滞する」企業のほうが望ましいと思う。

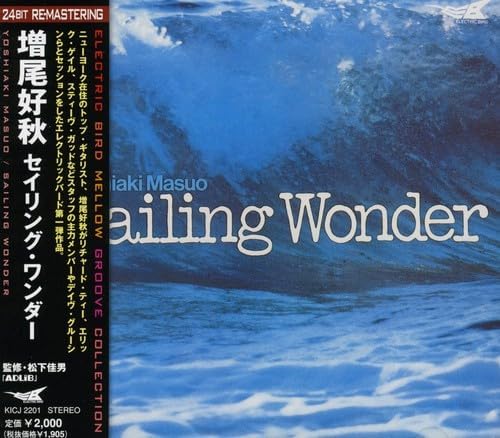

■今日のBGM